Sie sind klein, rechteckig und fest im Hamburger Stadtbild verankert. Über 7.000 Stolpersteine erinnern an Hamburger Opfer des Nationalsozialismus. Doch reicht diese Geste aus, um das Erinnern lebendig zu halten?

Hamburg, Mitte Juni in Eimsbüttel. In einem Restaurant in der Nähe der Synagoge Hohe Weide findet in einem dekorierten Saal ein festliches Abendessen statt. Der Anlass ist das Besuchsprogramm der Kulturbehörde für ehemalige jüdische Hamburger Bürgerinnen und Bürger. Alle Teilnehmenden des Programms haben aufgrund ihrer Familiengeschichte einen Bezug zu Hamburg. Einige haben Angehörige in der Zeit des Nationalsozialismus verloren, andere haben Verwandte, die vor dem NS-Regime in andere Länder geflohen sind.

Im Saal sitzen auch Vertreter*innen der Jüdischen Gemeinde, Politiker*innen, Vorstandsmitglieder von Initiativen, die sich mit Erinnerungskultur befassen und Schüler*innen. Die Stimmung an den Tischen ist ausgelassen. Die Teilnehmenden des Programms unterhalten sich mit ihren Tischnachbar*innen und essen gemeinsam. Unter ihnen sind auch Esther und David Boyd. Eine Mutter und Sohn aus London, beide zum ersten Mal in Deutschland.

Stolpersteine für die Valks

Die Mutter von Esther Boyd, Margot Valk, ist in Hamburg geboren. Margot Valk wollte Lehrerin werden. Jedoch wurde ihr mit der Machtübernahme der Nazis bewusst, dass sie keine Möglichkeit dazu haben wird. Sie wanderte bereits im Jahr 1933 nach England aus. In der Zeit von 1933 bis 1937 emigrierten nach Schätzungen 10.000 bis 12.000 Jüdinnen und Juden. Gleichzeitig kamen Teile der jüdischen Bevölkerung aus ländlichen Gegenden in die Hansestadt. Sie erhofften sich schützende Anonymität in Hamburg.

Ein Teil von Margots Valks Familie konnte Deutschland leider nicht verlassen: Etwa ihre Tanten Frieda Karseboom und Bertha Engers, auch Friedas Enkelin Ellen Ingrid Berger.

Für die ermordeten Angehörigen der Boyds sind an ihren letzten bekannten Adressen in Hamburg Stolpersteine verlegt. Esther und David wussten lange nicht, dass die Stolpersteine existieren, bis die Biografie-Forscherin der Stolperstein-Initiative in Hamburg, Sabine Brunotte, sie kontaktierte.

Für wen Stolpersteine verlegt werden

96 mal 96 mal 100 Millimeter große Messingplatten, eingefasst in einen Betonblock – Stolpersteine. Sie sind inzwischen fest in unserem Stadtbild verankert. Auf ihnen sind die Namen derer verewigt, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Verlegt werden sie an den letzten Wohnorten größtenteils für Jüdinnen und Juden. Aber auch politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Euthanasieopfer und vereinzelt Sinti und Roma werden mit einem Stolperstein verewigt. Teilweise gibt es Verbände, etwa die der Sinti und Roma, die eine Verlegung eines Steins nicht wünschen.

Die Stolpersteine für die Vorfahren von Esther und David Boyd liegen nicht weit voneinander entfernt in den Stadtteilen Eppendorf, Harvestehude und Rotherbaum.

Esther und David „gefällt der Ursprung der Stolpersteine sehr”. Für sie sei die Teilnahme am Programm der ehemaligen jüdischen Hamburger*innen eine „emotionale Erfahrung”. Sie sagen während des Abendessens in Eimsbüttel, dass sie „tief gerührt” davon sind, in Hamburg mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren. Margot habe nie mit ihrer Tochter Esther Deutsch oder über ihre Zeit in Deutschland gesprochen.

Geschichte der Familie Valk

Frieda Karseboom (geb. Valk) ist am 8. Juni 1871 geboren, ihre Schwester Bertha Engers (geb. Valk) am 5. Februar 1866. 1895 heiratete Frieda Karseboom den jüdischen Kaufmann Adolf Karseboom. Gemeinsam hatten sie drei Kinder. Die Familie zog für die Arbeit von Adolf Karseboom mehrfach um und ließ sich schließlich in Wismar nieder.

Nach den nationalsozialistischen „Boykottaktionen” 1933 zogen sie zurück nach Hamburg. Während der NS-Zeit wurden fast 2.000 antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen. Diese schränkten die privaten und beruflichen Lebensbereiche der jüdischen Bevölkerung immer weiter ein. Gleichzeitig wurde die Ausreise der jüdischen Bevölkerung systematisch erschwert.

Deshalb verließ Friedas Sohn, Friedrich Karseboom, Deutschland. Geplant war, dass Frieda Karseboom gemeinsam mit ihrer Enkelin, Ellen Ingrid Berger, nachkommen würde. Ellen Ingrid Berger war aber krank und erhielt deshalb nicht das notwendige Zertifikat zur Ausreise. Frieda Karseboom entschied sich, bei ihr zu bleiben. Ende 1938 erreichte die Judenverfolgung eine neue Dimension. Bei der Reichspogromnacht am 9. November 1938 riefen die Nationalsozialisten dazu auf, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Frieda und Ellen erlebten fortan immer härtere Verfolgungsmaßnahmen.

Ausgangspunkt der Deportationen – Hannoverscher Bahnhof

Am 15. Juli 1942 wurden Frieda Karseboom und Bertha Engers nach Theresienstadt deportiert. Frieda Karseboom starb am 22. November 1942 an Lungentuberkulose. Ihre Schwester Bertha Engers starb am 23. Juli 1943. Ellen Ingrid Berger wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und im Alter von 17 Jahren ermordet.

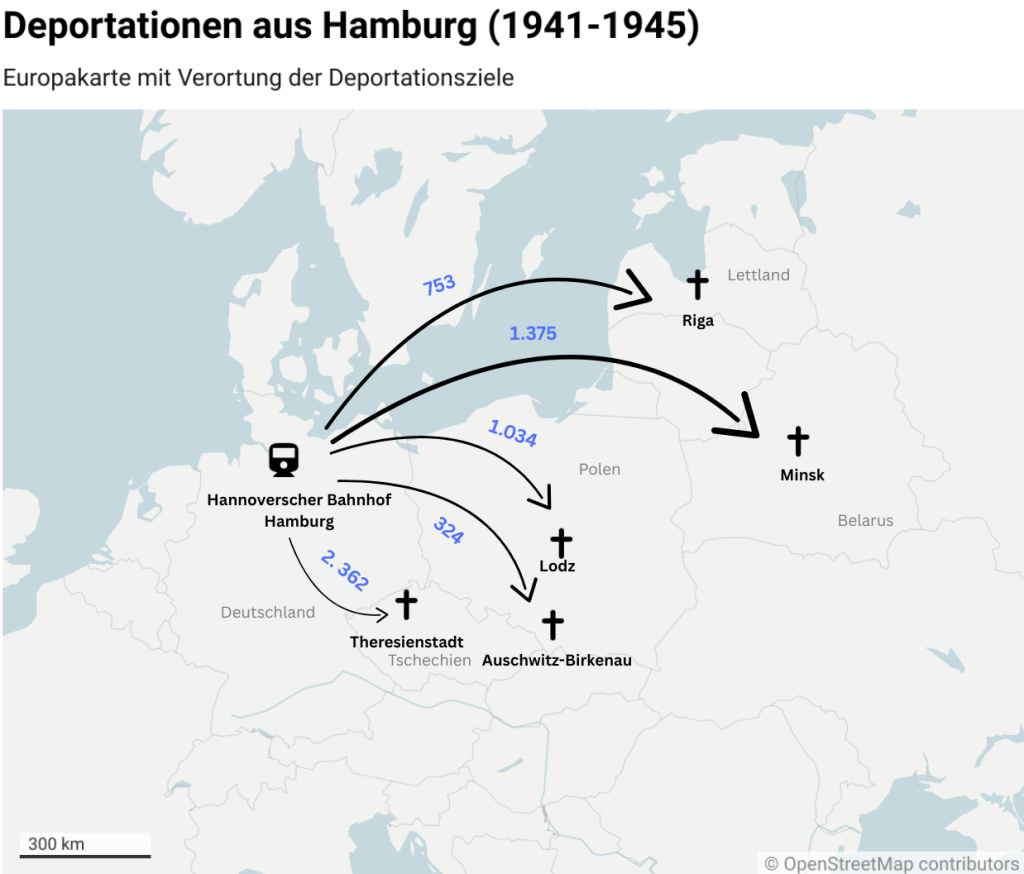

So wie Frieda Karseboom, Bertha Engers und Ellen Ingrid Berger erging es von Oktober 1941 bis Februar 1945 auch 5.848 Jüdinnen und Juden aus Hamburg, die in 17 Transporten deportiert wurden.

Der Großteil der Deportationen aus Hamburg startete am Hannoverschen Bahnhof in der heutigen Hafencity. Bis zur Eröffnung des Hamburger Hauptbahnhofs 1906 diente er als einer von mehreren Personenbahnhöfen. Anschließend wurde er als Güterbahnhof genutzt und unter dem NS-Regime zum Tatort.

Elf der 17 Deportationstransporte zwischen Oktober 1941 und Februar 1945 führten nach Theresienstadt und brachten 2.362 Jüdinnen und Juden in das Ghetto im Nordwesten Tschechiens.

Sonderfall Theresienstadt

Im Jahr 1945 lebten im Deutschen Reich noch etwa 15.000 Jüdinnen und Juden, die den Deportationen entkommen sind. In Hamburg betrug die jüdische Bevölkerung am 30.04.1945 nur noch 647 Personen.

Vom Schweigen zum Handeln

Peter Hess will das Vergessen der NS-Verbrechen in der Gesellschaft verhindern. „Man soll sinnbildlich stolpern. Man sieht diesen Stein, bleibt stehen und soll sich damit beschäftigen”, erklärt Hess, Initiator der Hamburger Stolperstein-Initiative.

Als er nach dem Krieg aufwuchs, war das Denken in den Köpfen der Leute noch anders: „Es sollte nichts an die Geschichte erinnern. Man hat sich weggeduckt und gedacht, irgendwann redet keiner mehr drüber. Das war mein Ansatz, durch die Stolpersteine darzustellen, dass hier wirklich tausende von Menschen gewohnt haben, die ermordet worden sind”, so Hess.

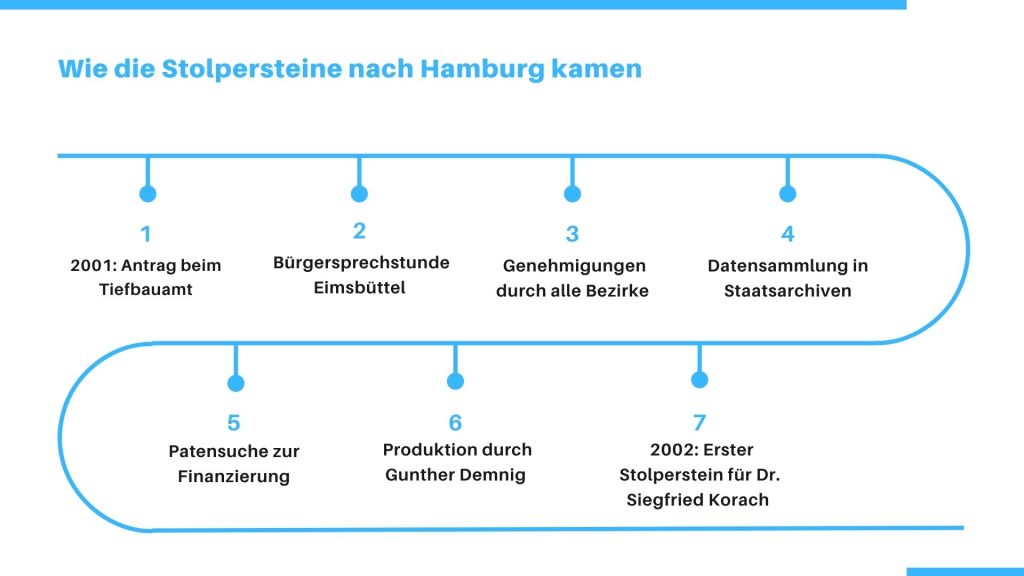

Doch wie kam Hess auf die Idee? 2001 saß er in einem Berliner Café und entdeckte in einer Kunstzeitschrift einen Artikel über den Gründer der Stolperstein-Initiative Gunter Demnig. Sofort stand für ihn fest: „Diese Aktion muss ich nach Hamburg holen.“

Der erste Stein wurde 2002 für Dr. Siegfried Korach, Chefarzt des Israelitischen Krankenhauses in Hamburg, in der Hartungstraße 1 verlegt. Seit dem Start verlegte die Initiative bis heute (Stand: Juni 2025) 7.188 Steine in Hamburg. Im Bezirk Eimsbüttel liegen heute – mit 3.004 – die meisten Stolpersteine.

Anmerkung: In den Daten sind nur die letzten Wohnadressen vermerkt. Diese wurden den jüdischen Opfern häufig zwangsweise zugewiesen. So gab es zunächst eine Häufung von Steinen vor den sogenannten „Judenhäusern“ und nicht an den Wohnorten, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hatten. Ab 2004 wurden die Anschriften aus der Kultussteuerkartei der früheren jüdischen Gemeinden und alte Adressbücher verwendet. Teilweise kam es dadurch zu Neu- oder Doppelverlegungen (z.B. am Wohnsitz oder der früheren Wirkungsstätte/Arbeitsplatz).In der Bereinung unseres Datensatzes haben wir doppelte Einträge und Einträge ohne Adresse entfernt. Es handelt sich hierbei um 212 Einträge. Wir können nicht klar ausschließen, ob es sich um Doppelverlegungen, Neuverlegungen oder Fehler im Datensatz handelt. Deshalb haben wir uns für einen Auschluss dieser Einträge entschieden.

Ein Blick auf die Verteilung der Stolpersteine in Hamburgs Stadtteilen zeigt, dass die Stolpersteine bisher vor allem im Zentrum liegen. Auch bedingt dadurch, dass die Stolperstein-Initiative in Hamburg die ersten aussagekräftigen Daten aus Eimsbüttel bekam. Zum anderen aber auch an der jüdisch geprägten Geschichte durch das Grindelviertel in Eimsbüttel.

Das Projekt von Hess ist sehr erfolgreich. Bis vor vier Jahren war Hamburg die Stadt mit den meisten Stolpersteinen. Mittlerweile ist es Berlin.

Ein Stolperstein, zwei Meinungen

Auffällig ist, dass in München nur 424 Steine liegen. Dort hatte sich Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München, gegen Stolpersteine ausgesprochen. Stattdessen gibt es Gedenktafeln an Häusern sowie ein Denkmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Knobloch meint, dass die Opfer durch die Steine erneut mit Füßen getreten werden würden. Aus diesem Grund dürfen die Steine nur auf staatlichem und privatem, nicht auf städtischem Grund verlegt werden.

Die vergessenen Kinder von Hamburg

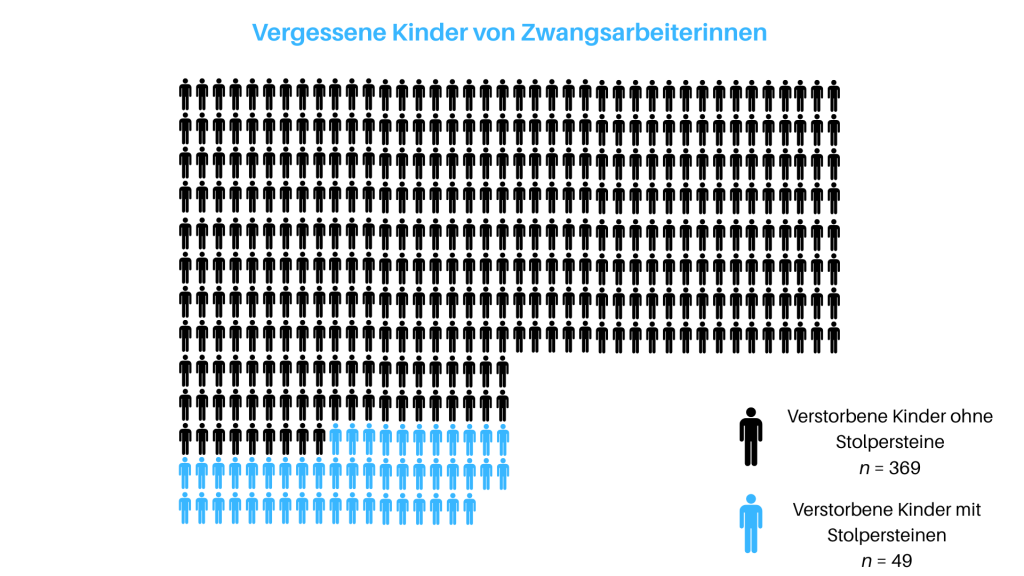

Trotz Bemühungen den Opfern des Nationalsozialimus auf unterschiedliche Weise zu gedenken, geraten dennoch Menschen in Vergessenheit. So auch viele Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die in den Lagern rund um Hamburg arbeiteten. Für sie wurden bisher wenige Steine verlegt. Viele der vergessenen Kinder wurden in der Finkenau geboren. Früher war das Gebäude eine Frauenklinik. Heute ist es ein Standort der HAW Hamburg.

Die Säuglinge starben meistens direkt nach der Geburt oder aufgrund der schlechten Bedingungen im Lager. Nun werden für sie zunehmend Stolpersteine gesetzt. Gerade erst am 07. Juli verlegte die Initiative dreißig neue Steine für Kinder von Zwangsarbeiterinnen in Groß Borstel.

Stolpersteine sind ein Erinnerungs-Projekt unter vielen. Nur 13,4 Prozent der Befragten der MEMO-Studie, die ein oder mehrere Projekt kannten, nannten Stolpersteine. 85 Prozent der Befragten konnten kein Projekt der Erinnerungskultur nennen.

„MEMO” steht für „multidimensionaler Erinnerungsmonitor” – in diesem Rahmen forscht das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ). Die Stichprobe der Studie umfasst 3.000 Personen.

Die Personen, die angaben, ein oder mehrere Projekte zu kennen, sollten ihnen bekannte Projekte aufzählen.

Dass Biografien vorliegen und Stolpersteine bekannt sind, ist unter anderem der Verdienst von Beate Meyer. Jahrelang arbeitete die Wissenschaftlerin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Zwölf Jahre leitete sie die „Biografische Spurensuche“ für das Stolperstein-Projekt in Hamburg.

Für Meyer haben Stolpersteine eine wichtige Bedeutung für die deutsche Erinnerungskultur: „Stolpersteine bringen dieses Stück Geschichte in den Alltag der Menschen, dahin, wo die Menschen leben, arbeiten oder wirken”, sagt die Wissenschaftlerin. Die Steine würden die Verfolgung in „ihren alltäglichen Auswirkungen” bekannt machen, erläutert Meyer.

Ihrer Meinung nach sollen Stolpersteine „nicht nur eine Brücke zur Vergangenheit schlagen, sondern auch ermöglichen, die Gegenwart mit skeptischeren Augen zu betrachten”. Besonders vor dem Hintergrund von zunehmendem Rechtsextremismus und Antisemitismus.

„Für viele Menschen, denen gedacht wird, gibt es kein Grab. Das hier ist vielleicht das Einzige, was einem Ort auf der Welt nahekommt, an den man zurückkehren kann, um zu gedenken – und nachzudenken, wie sich ihre Nachbarschaften seither verändert und weiterentwickelt haben.”

Esther Boyd

Erinnerungskultur – noch zeitgemäß?

Aber wie präsent ist die Erinnerungskultur tatsächlich in der Bevölkerung in Deutschland? Eine Frage, die sich auch Beate Meyer in ihrer Arbeit stellt. Sie kennt die Ergebnisse der MEMO-Studie.

Weniger als die Hälfte der Befragten finden es wichtig, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus lebendig zu halten. Der Aussage „Mir ist es wichtig, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland lebendig zu halten” stimmen insgesamt 57 Prozent der Befragten teilweise zu oder lehnen diese ab.

Deutschland müsse mehr für die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus tun, das sagt weniger als ein Viertel der Befragten. Dreiviertel der Befragten stimmen der Aussage nur teilweise zu oder lehnen diese ab.

Rund 38 Prozent stimmen dieser Aussage zu, es sei Zeit für einen „Schlussstrich” unter die NS-Zeit.

„Wir brauchen die Erinnerungskultur auf jeden Fall. Ein geschichtsloser Mensch, weiß nicht, wo er herkommt und wo er hingeht.”

Beate Meyer

Gedenken in Gefahr?

Rund 53 Prozent sehen Antisemitismus als größte Bedrohung für die Gesellschaft. Eine noch größere Bedrohung sehen die Befragten im Rechtsextremismus (mehr als 60 Prozent), gefolgt von Rassismus (knapp 60 Prozent).

So werden auch Stolpersteine immer wieder beschädigt, herausgerissen und gestohlen. In Hamburg ist Vandalismus an Stolpersteinen kein so großes Problem wie in anderen deutschen Städten. Im Zeitraum von 2020 bis 2024 erfasste die Polizei Hamburg acht Fälle von Sachbeschädigungen an Stolpersteinen. In der untenstehenden Grafik sind alle registrierten Vandalismus-Fälle aus dem vergangenen Jahr 2024 erfasst.

Die Daten stammen aus der Chronik zu antisemitischen Vorfällen der Amadeu Antonio Stiftung. Laut ihrer Zählung waren das 52 Beschädigungen im Jahr 2024. Anzumerken ist, dass bei Anzeigen und Beschwerden häufig nicht gezielt nach Stolpersteinen unterschieden wird. Deshalb kann es zu Verzerrungen und Abweichungen kommen. So dokumentierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) die doppelte Anzahl an Beschädigungen, nämlich 102 antisemitische Vorfälle in Bezug auf Stolpersteine. 2023 waren es noch 70. Ihre Datenerfassung basiert auf Meldungen durch Betroffene, Zeug*innen und andere Organisationen.

Vandalismus an Stolpersteinen findet häufig auch in Ostdeutschland statt. Die Studie des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts für Demokratieforschung in Sachsen aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass Antisemitismus und Rechtsextremismus in Ostdeutschland sehr verbreitet sind. Schockierende Zustimmungswerte gibt es dort im Bereich Verharmlosung des Nationalsozialismus. So stimmten der Aussage „Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden” 20 Prozent teils oder komplett zu.

Stolperstein-Verlegungen fänden in Hamburg seit dem 7. Oktober 2023 unter Polizeischutz statt, so Beate Meyer. Mit Blick auf den 7. Oktober 2023, den steigenden Antisemitismus und steigenden Rechtsextremismus will Meyer ihre Arbeit verstärken. Die Antwort auf die steigende Bedrohung sei Kontinuität und Verstärkung der ehrenamtlichen Arbeit.

Wer engagiert sich?

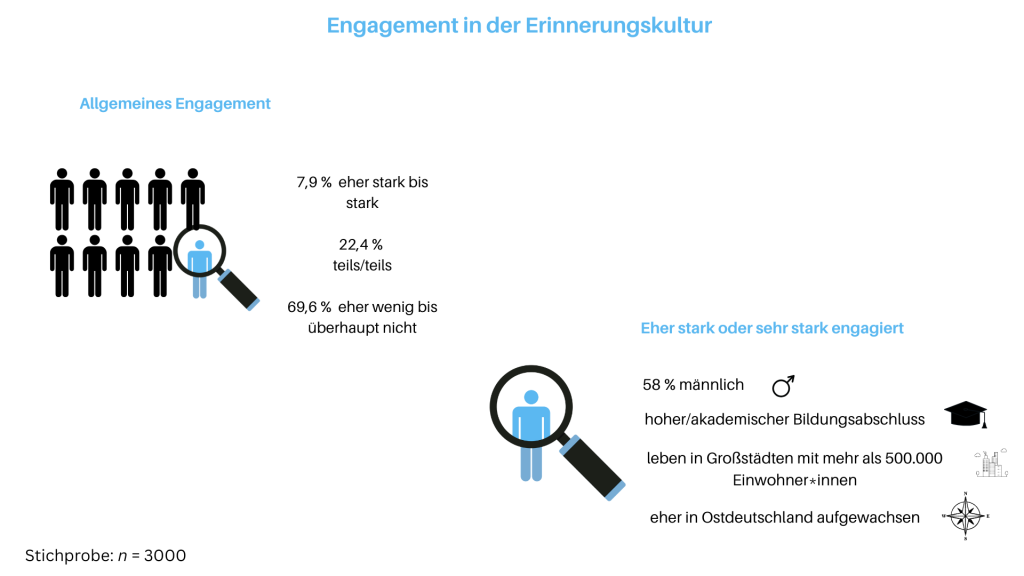

Weniger als jede*r Zehnte gab an, sich stark bis eher stark zu engagieren. Über 20 Prozent tun es teilweise. Mehr als zwei Drittel engagieren sich wenig bis gar nicht. Von den Engagierten sind mehr als die Hälfte männlich, haben meist einen hohen formalen (Abitur, Ausbildung) oder akademischen Bildungsabschluss, leben in größeren Städten und kommen eher aus Ostdeutschland.

Beate Meyer sorgt sich um den Nachwuchs in ihrem Ehrenamt. Was sie berichtet, spiegelt sich in den Daten der MEMO-Studie wieder. „Je mehr die Befragten das Gefühl hatten, dass sie selbst etwas tun könnten, um die Erinnerung an das NS-Unrecht mitzugestalten, desto eher gaben sie an, sich in diesem Bereich zu engagieren und umgekehrt”, heißt es in den Ergebnissen der Studie.

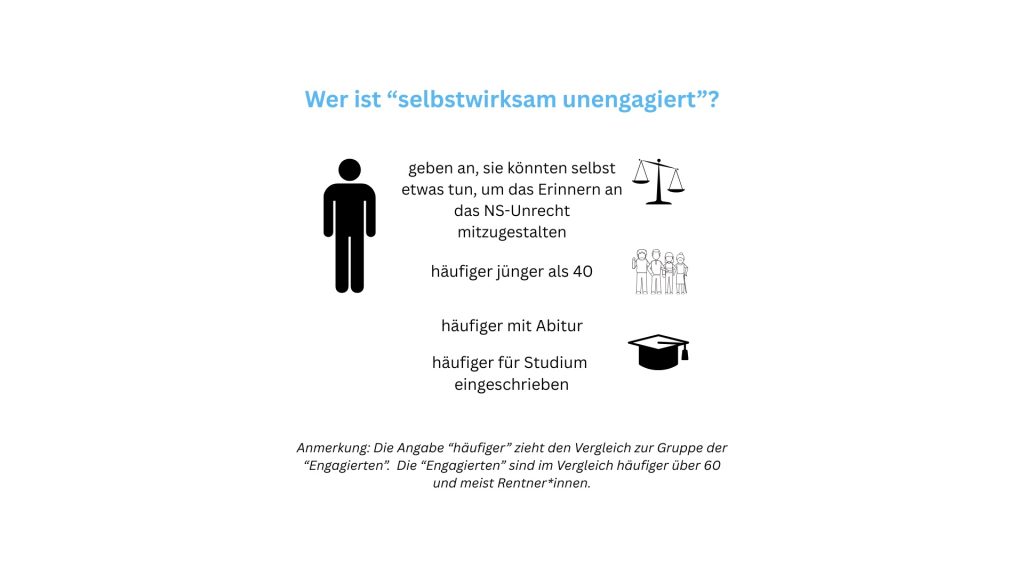

In der Studie klassifizieren sie eine Gruppe als „selbstwirksam unengagiert”. Diese Personen hätten grundsätzlich Interesse, sich ehrenamtlich zu engagieren. Unter ihnen sind häufiger Personen unter vierzig, mit Abitur und seltener mit Hochschulabschluss, aber häufiger für ein Studium eingeschrieben. Rentner*innen engagieren sich häufiger.

Beate Meyer meint, die „mittlere Generation” zwischen vierzig und sechzig sei weniger erreichbar. „Die Jüngeren haben ein Gerechtigkeitsempfinden”, so Meyer. Sie seien durch den Bildungsweg näher dran und hätten einen anderen Zugang. „Die Älteren wiederum sind noch relativ nah an der Kriegserfahrung dran. Das verbindet die beiden Generationen.”

Was bringt die Zukunft?

Für Esther und David ist es „sehr wichtig”, dass die Stolpersteine existieren. Das Stolpern nehmen sie wörtlich. Sie hoffen, dass jede/r „stolpert” und sich ins Gedächtnis ruft, dass die Steine für deportierte und ermordete Personen verlegt wurden. Peter Hess ist sich sicher, dass das Stolperstein-Projekt nicht aussterben wird. Er erlebt, dass mehr Menschen Patenschaften übernehmen und „Flagge zeigen wollen”. Beate Meyer gibt sich skeptischer. Sie hat Angst, dass das Projekt aussterben könnte, wenn sie sich nicht mehr kümmern können. Denn die Verantwortlichen der Initiative sind um die siebzig Jahre alt.

Meyer beobachtet, dass etwa junge Studierende sich intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen, aber diese nicht weitertragen. „Es ist nur ein Punkt in ihrem Leben, anders als in meiner Generation“, so Meyer. Sie seien die zweite Generation nach dem Nationalsozialismus und hätten noch einen stärkeren Bezug dazu.

Die Verlegung der Steine wird hoffentlich nicht aussterben, weil Gunter Demnig mit seiner Stiftung vorgesorgt hat, sodass die Steine nach seinem Tod weiter verlegt werden können. Meyer befürchtet aber, dass die „lebendige Arbeit vor Ort“ enden könnte. Trotzdem werden die Steine weiterhin in der Öffentlichkeit sichtbar sein und Menschen immer wieder zum Stolpern bringen.

Stolpersteine sind sehr, sehr gut,

denn:

Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist !

.

Hamburger Kuddel.

Vielen Dank für den netten Kommentar!