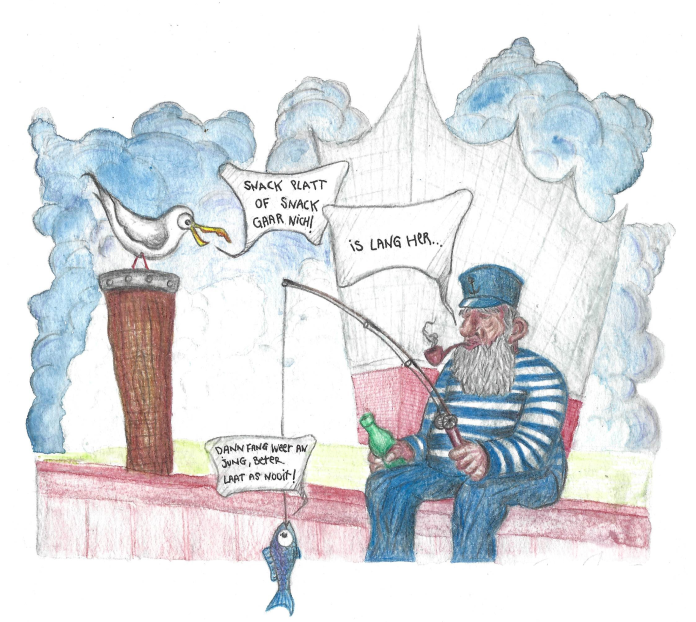

Einst weit verbreitet, heute nur Randerscheinung? Daten zeigen, welche Rolle Plattdeutsch in Hamburg noch spielt – und wo es überraschend lebendig ist. Eine Spurensuche.

„Dor is Hoppen un Molt verluren.” Ein Satz, wie man ihn vielleicht von den Großeltern kennt. Er klingt nach Tristesse, nach Landleben, nach einer anderen Zeit. Und nach einer Sprache, die mit 9,5 Prozent aktiven Sprecher*innen in Hamburg selbst fast „verluren” scheint: Plattdeutsch. Doch ist sie wirklich leiser geworden – oder überhören wir sie nur? FINK.HAMBURG hat Daten analysiert und nachgeforscht, wie die Sprache in Hamburg gefördert wird und wo sie heute noch das Stadtbild prägt.

Theaterbesuchende aus ganz Deutschland

Donnerstagabend, Ende Juni. Eine Stunde vor offiziellem Vorstellungsbeginn versammeln sich mehrere Menschen im Foyer des Ohnsorg-Theaters. Für Intendant Michael Lang ist das Ohnsorg bereits seit 2017 die berufliche Heimat, er sieht das Theater als Herzstück und Ort zum Erhalt des Plattdeutschen in der Hansestadt. Am heutigen Tag zählen zu den Besuchenden hauptsächlich ältere Paare, aber auch junge Leute sind dabei. Digitale Tickets werden eingescannt, Gläser klirren und gespanntes Geschnacke erfüllt den Eingangsbereich.

Die Besuchenden, die sich das Stück „Tiet is Geld“ anschauen, stammen keineswegs alle aus der Umgebung. Ganz im Gegenteil: Die Hansestadt empfängt Gäste aus ganz Deutschland. Und zwar nicht nur mit ihrem Schietwetter, sondern auch mit einer anderen hamburgischen Spezialität: Plattdüütsch.

Was ist Plattdeutsch?

Der wissenschaftliche Begriff für Plattdeutsch ist Niederdeutsch. Laut Thorsten Börnsen, Geschäftsführer des 2017 gegründeten Länderzentrums für Niederdeutsch, handelt es sich dabei um eine eigene Sprache. Denn Unterschiede zum Hochdeutschen gebe es genug – etwa im Wortschatz, in der Aussprache oder in der Grammatik. Zum Beispiel: „Im Unterschied zu den vier Fällen im Hochdeutschen kennt das Plattdeutsche nur zwei. Statt der drei hochdeutschen Artikel gibt es im Plattdeutschen nur zwei. Und Nebensätze werden – ähnlich wie im Englischen – mit dem Hilfsverb ‘doon’ gebildet.“

Hamburger Eigenheiten

Innerhalb des Plattdeutschen existieren zahlreiche regionale Varianten. Eine davon, das Hamburgische, hat sich „zu einem vereinfachten Dialekt entwickelt“, sagt Börnsen. Ob Platt in Hamburg dafür umso häufiger gesprochen wird? Ein Blick auf die letzte systematische Erhebung von 2016 zeigt: In der Hansestadt wird deutlich weniger Platt gesprochen als in vielen anderen Teilen Norddeutschlands. Im Vergleich zu beispielsweise Schleswig-Holstein oder Niedersachsen fällt der Stadtstaat damit deutlich ab.

Für den Linguisten und Plattdeutsch-Aktivisten Kevin Behrens kommt das wenig überraschend. „In urbanen Regionen gibt es andere Berührungspunkte, was Sprache betrifft“, sagt er gegenüber FINK.HAMBURG. In Städten verständige man sich daher eher auf eine weiter verbreitete und gesellschaftlich anerkannte Sprache – wie Hochdeutsch.

Dennoch zeigen die Daten, dass in Summe gerade einmal 9,5 Prozent der Befragten angaben, Platt gut oder sehr gut zu sprechen. So könnte man meinen, dass die Sprache von der Stadtkarte verschwindet. Um dem entgegenzuwirken, verschrieb sich Hamburg 1998 mit Unterzeichnung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitssprachen dazu, den Fortbestand des Plattdeutschen zu sichern: Der Hamburger Plattdeutsch-Tag wurde eingeführt, die Förderung von Bildungsmöglichkeiten in den Fokus gerückt und im NDR-Staatsvertrag verpflichten sich die Bundesländer Hamburg zum aktiven Erhalt des Niederdeutschen durch die öffentlich-rechtlichen Medien.

Ohnsorg will auch Jugend erreichen

Der Staatsvertrag umfasst auch die Live-Theateraufzeichnungen aus dem Herzstück des Niederdeutschen in Hamburg. Auch hier, im Ohnsorg, sprechen nicht alle Besucher*innen Plattdeutsch. Das Theater konzentriert sich bereits seit der Gründung 1902 auf die Förderung des Plattdeutschen. Um Vorstellungen für alle verständlich zu machen, sind die Produktionen immer wieder auch zweisprachig. Bei plattdeutschen Vorstellungen werden teilweise zusätzlich hochdeutsche Obertitel auf einem Bildschirm direkt über der Bühne gezeigt.

Theater-Intendant Michael Lang will die plattdeutsche Sprache auch der jüngeren Generation vermitteln. Daher bietet das Ohnsorg auch Aufführungen für Kinder an und wirbt mit „theaterpädagogischer Arbeit“: Lang erzählt von einem Jugend- und einem Mehrgenerationenclub sowie vom Besuch in Schulen mit Klassenzimmertheaterstücken.

Unterricht auf Platt

In den Schulen stoßen junge Hamburger*innen regelmäßig auf die plattdeutsche Sprache. Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitssprachen verpflichtet die Stadt, den Gebrauch der Sprache auch in Schulen gezielt zu fördern. Mit eigenen Rahmenplänen ist Niederdeutsch fest im Hamburger Bildungssystem verankert. Als eigenständiges Fach wird Niederdeutsch an zehn Hamburger Schulen angeboten (Stand: Schuljahr 2023/24). Auffällig dabei: Die zehn Grund- und weiterführenden Schulen befinden sich allesamt in ländlicheren Teilen Hamburgs – etwa in den Vierlanden, in Finkenwerder und im Bereich Süderelbe.

Und zwar aus gutem Grund, erklärt ein Sprecher der Schulbehörde: „Weil nur dort eine breitere gesellschaftliche Verankerung der Niederdeutschen in den Familien vorhanden ist oder war.“ Leer gehen die anderen Teile Hamburgs allerdings nicht aus. Denn an den meisten Schulen wird plattdeutsche Sprache, Kultur und Literatur integrativ unterrichtet, also innerhalb des normalen Deutschunterrichts.

VHS variiert zwischen Sprachkursen und Harry Potter op Platt

Wer nicht mehr zur Schule geht und trotzdem Plattdeutsch lernen will, hat eine weitere Option: die Volkshochschule (VHS). In Hamburg bietet diese aktuell 25 Plattdeutsch-Kurse auf verschiedenen Niveaus an, die in diesem Jahr bis jetzt 379 Teilnehmende anziehen. Dabei hat sich das Angebot in den letzten Jahren deutlich erweitert: 2015 gab es nur 25 Kurse, ausschließlich vor Ort, mit insgesamt 348 Teilnehmenden. Heute sind es doppelt so viele Kurse, davon etwa die Hälfte online, wodurch auch Plattdeutsch-Interessierte aus anderen Teilen Deutschlands erreicht werden.

Kästner: „Verbindung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft“

„Mit diesen Kursangeboten sollen die Menschen die Sprache spielerisch erlernen”, erklärt Kästner. Außerdem ist die VHS regelmäßig beim mittlerweile vierten „Hamborger Plattdüütsch Dag“ vertreten. Das Kulturfest, das 2016 zum ersten Mal stattfand, soll die Sichtbarkeit der Sprache in der Stadt weiter stärken. Die Kursleiterin sieht im Lernen der Sprache großes Potenzial: „Platt zu lernen schafft eine Verbindung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.“ Zum Hamburgischen Platt ergänzt sie, es sei vor allem durch popkulturelle Einflüsse durch Fettes Brot oder Ina Müller geprägt.

Die Entwicklung zeigt: Das Interesse an Plattdeutsch wächst – nicht zuletzt dank der Online-Kurse, die auch jüngere und überregionale Zielgruppen ansprechen. Damit leistet die Volkshochschule einen Beitrag zur lebendigen Weitergabe und Verankerung des Plattdeutschen in Hamburg und darüber hinaus.

Plattdeutsch findet hauptsächlich in traditionellen Medien statt

Zurück im Ohnsorg-Theater. Um mit der Zeit zu gehen, denkt auch Intendant Lang über Digitalisierung nach. Er wolle Menschen „vor ihrer eigenen Haustür abholen“. Und das geht heute nicht nur vor Ort, sondern auch virtuell. Dass dies kein Widerspruch zum Plattdeutschen ist, zeigt ein Blick in den Appstore: Inzwischen gibt es verschiedene kostenlose Sprachlern-Apps. Mit „PlattinO“, einer kostenlosen App vom niedersächsischen Kommunalverband „Ostfriesische Landschaft” lernen Nutzer*innen etwa das ostfriesische Plattdeutsch. Ebenso spielerisch funktioniert die kostenfreie Anwendung „Platt mit Beo“, die an der Universität Greifswald entwickelt wurde. Und wem nur eine einzige Vokabel fehlt, der kann in einer „Översetter”-App nachschlagen. Solche oder ähnliche Angebote gibt es von verschiedenen Anbietern. Diese Apps könnten helfen, um beim nächsten Theaterbesuch alle Vokabeln zu verstehen.

Wie effektiv die Sprachlernapps sind, hängt wohl auch von der eigenen Motivation ab. Fest steht aber: Platt snackt man nu ok digital. Das gilt auch für Social Media. Dort gibt beispielsweise Entertainer Yared Dibaba seine Platt-Kenntnisse zum Besten. Auch Christian Richard Bauer, unter anderem Darsteller am Ohnsorg-Theater, produziert plattdeutschen Content zur Sprachvermittlung. Beide zählen auf Instagram knapp 40.000 Follower*innen. Niederdeutsch ist aber vor allem in den traditionellen Medien präsent. Das zeigt eine Erhebung im plattdeutschen Sprachraum aus dem Jahr 2016.

Damals spielte das Internet noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen war die plattdeutsche Medienlandschaft stark von traditionellen Medien geprägt: Radio und Fernsehen wurden von den Befragten am meisten genutzt, sie liegen damit vor dem Print-Bereich und auch klar vor dem Internet. 11,2 Prozent der Befragten aus Hamburg gaben bei der Erhebung 2016 an, Platt über Radio, Fernsehen oder Zeitung erlernt zu haben.

Familiärer Bezug zur Sprache als entscheidender Faktor

Bildung, Politik und Kultur sind das eine – doch wie sieht es im Alltag aus? Um herauszufinden, wo und wie Hamburger*innen heute dem Plattdeutschen tatsächlich begegnen, hat FINK.HAMBURG eine eigene Umfrage durchgeführt. Mit 46 Teilnehmer*innen unterschiedlichen Alters ist sie zwar nicht repräsentativ, vermittelt aber zumindest ein Stimmungsbild, wie präsent die Sprache im täglichen Leben noch ist. Die Umfrage zeigt: Deutlich mehr Leute verstehen Platt, als dass sie es sprechen.

In einer weiteren Kategorie haben wir nach Begegnungen mit Plattdeutschem im Alltag gefragt. Die größte Gruppe der Befragten gibt an, im Alltag zumindest hin und wieder mit Plattdeutsch in Berührung zu kommen – meist im näheren Familienumfeld. Eltern und Großeltern sprechen oder sprachen Platt, wodurch die Sprache als Teil der persönlichen Geschichte weiterlebt. Zwar sprechen viele selbst kein Platt mehr, aber das gelegentliche Hören oder Verwenden einzelner Ausdrücke, etwa bei Familienfeiern oder in Redewendungen, scheint zur Weitergabe eines grundlegenden Verständnisses beizutragen.

Ein anderes Bild ergibt sich bei der zweitgrößten Gruppe: Diese Personen haben nach eigenen Angaben keinerlei Kontakt mehr zu Platt – weder aktiv noch passiv. Sie begegnen ihr im Alltag zumindest nicht bewusst.

Doch gerade weil so viele Hamburger*innen die Sprache nicht aktiv sprechen, wird leicht übersehen: Plattdeutsch ist weiter fester Bestandteil des Hamburger Stadtbilds. Die Sprache findet sich nämlich nicht nur in Namen öffentlicher Orte wie dem der Parkanlage Planten un Blomen, sondern auch bei einigen Stadtteilen. So tragen 17 Stadtteile heute noch die Bezeichnung, die ihnen ursprünglich auf Plattdeutsch gegeben wurde. Viele andere wiederum tragen Namen, die in gewisser Form auf das Plattdeutsche zurückgehen. Dazu zählen beispielsweise Ottensen und Hammerbrook.

Dat gifft noch Höpen

In St. Georg sieht Intendant Michael Lang sein Theater „gut gerüstet“ für die Zukunft – als „Ort der Echtheit” und der „wahrhaftigen Auseinandersetzung“ mit regionalen Themen aus der Lebensrealität der Menschen. Die Stadt fördert das Niederdeutsche und es findet im Theater einen Heimatort, an dem es weiterhin gelebt und gefördert wird. Einen Heimatort von vielen, die Hamburg nach wie vor zu bieten hat. Oder um es mit dem stoischen Pragmatismus auszudrücken, der Norddeutschland auszeichnet: Verluren is Hoppen und Molt noch lang nich.