Republikaner und Demokraten – in den USA dominieren zwei Parteien das politische System. Warum ist das so und was bedeutet es für Wähler*innen heutzutage? Wir schauen uns das US-Wahlsystem genauer an.

Auch wenn sich Demokratien weltweit die gleichen Grundprinzipien teilen, gibt es sie in verschiedensten Ausführungen – ihre Institutionen, Ämter und Wahlregeln variieren. Auch die Zahl der Parteien unterscheidet sich teilweise stark. Sieben sitzen aktuell im Deutschen Bundestag, während in den USA nur zwei Parteien etwas zu sagen haben – Demokraten und Republikaner.

Das Mehrheitswahlsystem als wichtiger Faktor

In den USA gibt es ein relatives Mehrheitswahlsystem. Das gesamte Land ist in einzelne Wahlkreise aufgeteilt, in denen jeweils ein*e Kandidat*in ins Parlament gewählt wird. “Es muss also eine Kandidat*in einer Partei eine relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinen,” sagt Prof. Dr. Vera Troeger, Professorin der Politikwissenschaften an der Universität Hamburg.

Prof. Dr. Vera Troeger ist Professorin der Poliitkwissenschaften an der Universität Hamburg. SIe ist Inhaberin des Lehrstuhls für Vergleichende Politikwissenschaft und Prodekanin für Wissenschaftliche Angelegenheiten der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Das habe Folgen: Kandidierende oder Parteien, die sich auf einzelne Themen fokussieren, könnten niemals genug Stimmen auf sich vereinen, um ins Parlament zu kommen. Es werden daher Parteien gebildet, die mit ihrem Programm eine möglichst breite Gruppe ansprechen. „Deswegen bilden sich im Allgemeinen zwei große Parteien leicht links und rechts von der Mitte heraus. Das nennt man auch strategischen Parteieintritt,” erklärt Prof. Troeger.

Parteien, die nur einen geringen Teil der Wähler*innenschaft auf sich vereinen können, können sich in einem Mehrheitswahlsystem also nur schwer Plätze im Parlament sichern. In regionalen Hochburgen kann es ihnen aber dennoch gelingen, Wahlkreise für sich zu entscheiden. So vertritt Bernie Sanders beispielsweise seit 2007 als Parteiloser den Staat Vermont im US-Senat.

Strategisch statt ehrlich wählen

Dieses Wissen wirkt sich auf die Wähler*innen aus. Neben Republikanern und Demokraten gibt es in den USA beispielsweise die „Green Party”, die „Constitution Party” und die „Party for Socialism and Liberation”. Wenn aber klar ist, dass der oder die präferierte Kandidierende keine Chance hat, zu gewinnen, warum sollte man sie dann wählen?

„Wähler*innen wollen ihre Stimme nicht verschwenden, deshalb stimmen sie in Mehrheitswahlsystemen oft für ihre zweite Präferenz.”

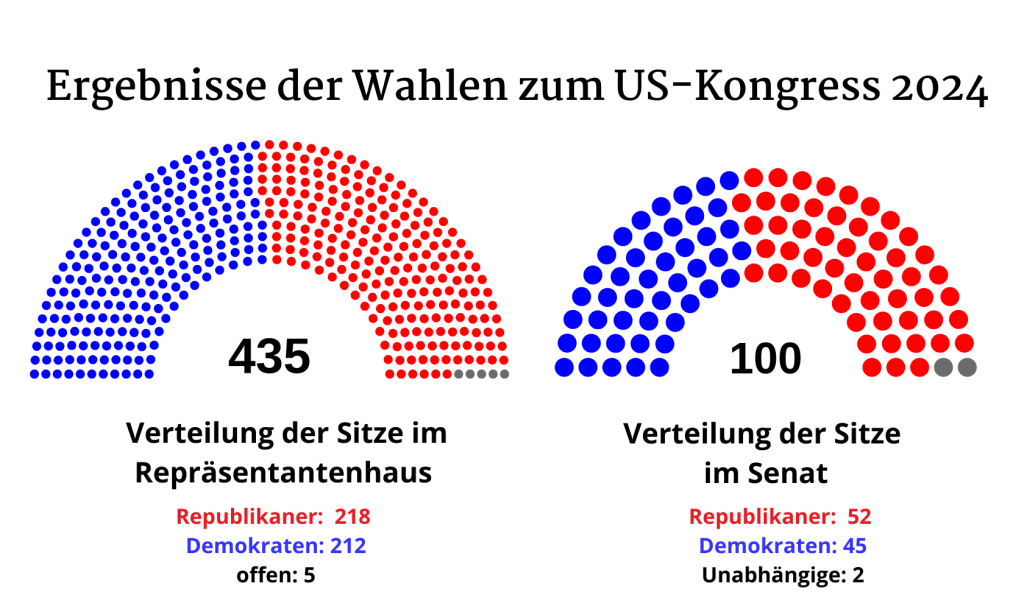

„Wähler*innen wollen ihre Stimme nicht verschwenden”, sagt Prof. Troeger, „deshalb stimmen sie in Mehrheitswahlsystemen oft für ihre zweite Präferenz.” Strategisches Wahlverhalten nenne man das. Kleine Parteien haben dabei kaum eine Chance. 2024 ging kein einziger Sitz im US-amerikanischen Kongress an eine Drittpartei. Im Präsidentschaftswahlkampf trat zum Beispiel Jill Stein zwar für die „Green Party” an, aber die „sonstigen Parteien” kamen insgesamt nur auf 1,5 Prozent der Stimmen.

Ergebnis der US-Geschichte

Das US-Wahlsystem ist aber nicht der einzige Faktor, der hilft, die Entwicklung des Staates zu einem Zwei-Parteien-System zu erklären. Auch die Geschichte des Landes und die prägenden Konflikte über die Gestaltung des politischen Systems und der Gesellschaft können als Erklärung dienen. So gab es beispielsweise zu Beginn der US-amerikanischen Demokratie um 1776 einen Konflikt zwischen den sogenannten Föderalisten, die für einen starken Zentralstaat waren, und den Antiföderalisten. Der Konflikt beherrschte den politischen Wettbewerb und förderte eine Zweiteilung im Parteiensystem.

Die Föderalisten verloren mit der Zeit Relevanz und lösten sich auf. Aus der Gruppe der Antiföderalisten gingen 1792 die „Democratic Republicans” hervor. 1854 teilte sich diese Partei im nächsten großen Konflikt. Die Gegner der Sklaverei in den Nordstaaten gründeten die Republikanische Partei und spalteten sich so von der Demokratischen Partei ab. Neben den Rahmenbedingungen des US-Wahlsystems spielt also auch die Geschichte des Landes eine wichtige Rolle für die Entwicklung des politischen Systems.

Auswirkungen des US-Wahlsystems

Wahlmüdigkeit: Bei der aktiven Stimmenthaltung werden beim Wählen leere Stimmzettel aus Protest abgegeben. Die Wahlmüdigkeit unterscheidet sich davon und wird auch passive Stimmenthaltung genannt – hier gehen die Personen gar nicht erst zur Wahl. Passive Stimmenthaltung entsteht durch zwei Hauptfaktoren. Auf der einen Seite kann es sein, dass sich die beiden Parteien zu sehr ähneln – Wähler*innen können sich nicht entscheiden, welche Partei sie mehr anspricht, sodass sie gar nicht wählen. Dieses Phänomen nennt sich Indifferenz und kommt eher in Mehrheitswahlsystemen vor, weil die beiden Parteien eine möglichst große Menge an Menschen ansprechen wollen. Im Normalfall bilden sich dann zwei Parteien um die politische Mitte.

Der zweite Entstehungsfaktor liegt in der Alienation [Fachbegriff für Entfremdung]. Hier haben Wähler*innen eine klare Politikpräferenz, diese wird aber von den beiden Parteien nicht bedient. Besonders in Mehrheitswahlsystemen fühlen sich die politischen Ränder nicht repräsentiert, weil die Einstellungen der Parteien politisch zu mittig liegen. Wegen des fehlenden Angebots wird dann gar nicht gewählt.

Fehlender Meinungspluralismus: Die beiden großen Parteien versuchen, Angebote für möglichst viele Personen zu schaffen. So sollen auch diverse Meinungen repräsentiert werden. Oft gelingt das im Mehrheitswahlsystem nur bedingt. „Deswegen ist die Wahlbeteiligung auch tendenziell niedriger als in Verhältniswahlsystemen”, so Prof. Troeger. „In diesen können sich einfacher Parteien an den Rändern oder für besondere Themen bilden, und haben eine viel höhere Chance, im Parlament vertreten zu werden.“

„Ich komme aus einem traditionell blauen Staat. Unabhängig davon, wie ich wähle, bin ich blau. Auch wenn ich nicht wähle, bin ich blau.“

Marginalisierte Stimmen: Unter dem Punkt der Wahlmüdigkeit wurde bereits erklärt, wie das US-Wahlsystem Stimmen für Drittparteien benachteiligt. Letztendlich trifft das insbesondere bei der US-Präsidentschaftswahl auf alle Parteien zu: Wenn in einem Staat die Republikaner gewinnen, werden alle Stimmen für die Demokraten irrelevant und umgekehrt. In einem Wahl-FAQ von CNN hat eine Leserin diese Problematik für sich zusammengefasst: „Werden wir das Electoral College jemals hinter uns lassen? Es macht meine Stimme für den US-Präsidenten irrelevant. Ich komme aus einem traditionell blauen Staat. Unabhängig davon, wie ich wähle, bin ich blau. Auch wenn ich nicht wähle, bin ich blau.”

Effizienz: Auch wenn die Auswirkungen bisher sehr negativ klingen, hat das Zweiparteiensystem einen großen Vorteil: Stabilität. Anders als in Deutschland müssen nach einer Wahl keine Koalitionsgespräche geführt werden, weil eine Partei allein regiert. Auch die Regierungsführung ist einfacher, weil weniger Parteien Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben. Zu einer Situation wie dem aktuellen Ampel-Aus könnte es in den USA nicht kommen.

Gibt es Alternativen zum US-Wahlsystem?

Mit dem US-Wahlsystem sind nicht alle zufrieden. Vor allem an der Art und Weise, wie der/die Präsident*in gewählt wird, gibt es Kritik. Laut einer Studie des Pew Research Centers wünschen sich 63 Prozent der US-Amerikaner*innen eine Abschaffung des Electoral College Systems, sodass immer der/die Kandidat*in mit den meisten „popular votes” die Wahl gewinnt.

Der ursprüngliche Grund für das System war, dass im 18. Jahrhundert noch nicht alle Personen genug Informationen zu den Kandidierenden sammeln konnte. Die Wahlleute im Electoral College sollten stellvertrend für die Bürger*innen eine informierte Entscheidung treffen. Spätestens seit der Erfindung des Internets ist dieser Grund hinfällig. Es gab in der Vergangenheit mehrere Versuche, das Electoral College abzuschaffen – erfolgreich war bisher keiner von ihnen.

Ob es überhaupt stabile Wahlsysteme gibt, die strategisches Wählen vermeiden und dabei noch möglichst repräsentativ sind, bezweifelt Prof. Troeger. „Forscher*innen streben an, Wahlsysteme zu generieren, die ehrliches Wählen unterstützen, zu stabilen Regierungen führen und eine hohe Repräsentativität aufweisen – leider kann man nicht alles gleichzeitig erreichen. Je repräsentativer ein Wahlsystem ist, desto instabiler ist im Allgemeinen die Regierungsbildung.“

Lagewoche zur US-Wahl 2024

Donald Trump ist wieder Präsident in den USA. Am 5. November haben die Vereinigten Staaten ihren neuen Präsidenten gewählt. Kamala Harris hat als zweite Frau gegen Donald Trump verloren. Wie geht es weiter? Was bedeutet Trumps Präsidentschaft für die USA und den Rest der Welt? Wie ist die Stimmung in Deutschland und Hamburg? FINK.HAMBURG versorgt euch eine gute Woche lang mit den neuesten Infos rund um die Wahl.