In Hamburg liegen über 5.500 Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. FINK.HAMBURG hat eine Verlegung begleitet. Was motiviert die Initiatoren, wie bewertet eine Holocaust-Überlebende die Stolpersteine und wie sieht das jüdische Leben in Hamburg heute aus?

Schaben und Kratzen dringen durch eine ruhige Seitenstraße in Hamburg Eppendorf. Es klingt unangenehm schrill, ein wenig wie beim Zahnarzt. Nur zieht der Mann, der in der Straße Im Tale in Hamburg steht, keinen Zahn aus einem Kiefer, sondern eine Betonplatte aus dem Bürgersteig. In wenigen Minuten wird anstelle dieser grauen Platte ein kleiner Stein mit einer messingfarbenen Oberfläche liegen. Auf ihm steht der Name “Bertha Hirsch”.

Bertha Hirsch wurde im Jahr 1872 geboren, 70 Jahre später von ihrer damaligen Eppendorfer Wohnung nach Theresienstadt deportiert und dort am 12. Februar 1943 ermordet. Sie ist eines der über sechs Millionen Opfer des Holocaust.

Seit 2002 gibt es die Stolpersteine in Hamburg

Während der Stein mit dem Namen von Bertha Hirsch in den Boden geklopft wird, überprüft ein hagerer Mann mit weißem Haar und Daunenjacke die Namensliste auf seinem Klemmbrett. Peter Hess, der die Stolpersteine im Jahr 2002 nach Hamburg holte, wird an diesem Novembersamstag mit einem Team aus Freiwilligen noch zehn weitere Adressen innerhalb der Stadt anfahren. An jeder verlegen sie Stolpersteine vor den Wohnungen ihrer ehemals jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner.

Der erste Stein wurde am 16. Dezember 1992 vor dem Kölner Rathaus verlegt. Darauf steht der Deportationsbefehl, den SS-Reichsführer Heinrich Himmler 50 Jahre zuvor gegen sogenannte Zigeuner erlassen hatte. Es ist eines der wenigen offiziellen Schriftstücke des Holocaust, die bis heute erhalten sind.

Der Urheber des Projekts Stolpersteine ist der Kölner Künstler Gunter Demnig. Er fertigte und verlegte den ersten Stein. Seit 2002 sind in 1.265 deutschen Kommunen und auch in einigen Städten im europäischen Ausland etwa 70.000 solcher Steine verlegt worden. Allein in Hamburg liegen über 5.500 Stolpersteine. Demnig selbst kommt etwa drei bis vier Mal im Jahr in die Hansestadt, um persönlich Steine zu verlegen. Wenn er nicht vor Ort sein kann, betreuen freiwillige Helfer wie Peter Hess die Verlegungen. Jeder der Steine erzählt die Geschichte eines Opfers des Nationalsozialismus. Dabei ist es auch wichtig zu erwähnen, dass zwischen 1939 und 1945 nicht ausschließlich Menschen jüdischen Glaubens, sondern auch andere Bevölkerungsgruppen von den Nationalsozialisten systematisch verfolgt und ermordet wurden. Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung oder Homosexuelle etwa.

Peter Hess ist 75 Jahre alt, zu jung also, um die Zeit des Nationalsozialismus bewusst miterlebt zu haben. Seine Motivation sich für das Projekt Stolpersteine zu engagieren, rührt daher, dass seine Eltern Nationalsozialisten waren, die – wie viele dieser Generation – den Zweiten Weltkrieg verdrängten, als er vorbei war. Anders als seine Eltern wollte Hess sich mit dieser dunklen Seite der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Durch sein Hobby, zeitgenössische Kunst zu sammeln, traf er irgendwann auf Gunter Demnig. Auch ihn störte, dass die meisten Menschen nach dem Krieg beteuerten, sie hätten “nichts gesehen, nichts bemerkt”. Heute zeigt die Zahl der Stolpersteine in Hamburg, dass das kaum wahr sein kann. Peter Hess verlegt etwa einmal im Monat mit weiteren Freiwilligen die Stolpersteine. Besonders berühren ihn bis heute Verlegungen, zu denen die Angehörigen anreisen.„Manche kommen aus den USA oder anderen Ländern aus der ganzen Welt. Wegen der Geschichte wollten sie nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden setzen und dann tun sie es doch – wegen der Steine.“

Freiwillige wie Margot Löhr sind dafür verantwortlich, dass diese Angehörigen überhaupt von der Verlegung erfahren. Nachdem Hess im Hamburger Staatsarchiv, in Deportationsakten und Gedenkbüchern die Namen für die nächsten Steine recherchiert hat, begibt sich Löhr auf die Suche nach der Geschichte der Person. Mehrere hundert Kurzbiografien sind bisher durch ihre Mitarbeit entstanden – so viele, dass sie die genaue Zahl nicht mehr sagen kann. Löhrs Recherche beginnt im Staatsarchiv Hamburg bei den Adressbüchern. “Am Anfang hast du nur Zahlen wie das Geburts- und Todesdatum. Am Ende ergibt sich daraus eine Familiengeschichte.”

An verschiedenen Stellen des Textes werden Stolpersteine und Biografien vorgestellt. Sie stellen exemplarisch die Schicksale einzelner Opfer des Holocaust in Hamburg vor.

Manche Prozesse ziehen sich über Jahre hinweg. Löhr zieht auch ausländische Telefonlisten hinzu und fragt Archive in anderen Ländern an. Damit versucht sie, die Adressen von Angehörigen der jüdischen Opfer herauszufinden. Durch ihre Arbeit kenne sie mittlerweile Menschen aus der ganzen Welt. Für eine der Biografien verfolgte Löhr beispielsweise die Spur einer Person von Hamburg nach Berlin und von dort nach Israel, wo sie die nächsten Schritte wiederum in die USA und nach Kanada führten – alles per Mail und Telefon. Das sei keine Seltenheit, sagt sie. Wenn Margot Löhr von ihrem Rechercheprozess spricht, beschreibt sie diesen wie Detektivarbeit.

Die Kurzbiografien sind Teil des Projekts Stolpersteine und online einsehbar. Über 5.500 Texte können so bereits über Eingabe der Straße, des Viertels oder des Familiennamens gefunden werden. Ziel ist, dass für jedes Opfer, für das es einen Stein gibt, eine Biografie recherchiert wird. Einige dieser Lebensgeschichten sind auch in Broschüren der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg abgedruckt.

An dieser Stelle stand eine Google-Maps-Karte, die aus Datenschutzgründen entfernt werden musste.

Für manche Menschen liegen zwei Stolpersteine in Hamburg: einer am Wohn- und einer am Wirkungsort, wie zum Beispiel der Staatsoper oder dem Oberlandesgericht. Zu Beginn des Projekts kam es jedoch auch zu falschen Verlegungen. Dies war der Tatsache geschuldet, dass in den Deportationslisten, die die Freiwilligen für ihre Recherche verwenden, nur die letzten Wohnadressen der Opfer stehen. Häufig sind das nicht die eigentlichen Wohnhäuser der Menschen, sondern durch das nationalsozialistische Regime zwangsweise zugewiesene Wohnungen, sogenannte Judenhäuser. In den vergangenen Jahren wurden deshalb auch einige Stolpersteine umverlegt.

Wie lange Bertha Hirsch genau in dem Haus Im Tale 13 wohnte und was sie dort für ein Leben führte, wird in den nächsten Wochen bei der Recherche ihrer Kurzbiografie geklärt werden. Für ihren sowie alle anderen Stolpersteine übernehmen Menschen eine symbolische Patenschaft. Das bedeutet, sie finanzieren mit 120 Euro die Produktion des Stolpersteins. Der Kölner Künstler Gunter Demnig fertigt die Steine bis heute ausnahmslos in seiner Werkstatt. Monatlich produzieren er und sein Team rund 440 neue Exemplare der Stolpersteine. Der Künstler macht dabei keinen Gewinn. Wie Peter Hess berichtet, übernehmen häufig die heutigen Bewohner des Hauses diese Patenschaften – so auch im Falle des Steins von Bertha Hirsch.

Hausbewohner übernehmen Patenschaften

Thorsten Rahm wohnt in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses Im Tale 13 und ist Pate des Steins von Bertha Hirsch. “Gerade in einer Zeit, in der manche Menschen versuchen, die Ereignisse der Geschichte zu relativieren oder sogar zu leugnen, ist es besonders wichtig, dass jeder einzelne etwas bewegt – wenn auch nur Kleines”, sagt er. Das habe er sich zumindest vorgenommen. Die geplante Verlegung eines Stolpersteins vor seiner Haustür habe zufällig zu dieser Motivation gepasst, erklärt er. Gerade jetzt, wo der Stein noch so neu sei, falle er ihm besonders häufig auf. Er wolle ihn auch pflegen, sobald er bemerke, dass der Stein irgendwann “nicht mehr so frisch aussieht”.

Die Pflege der Stolpersteine wird oft von den Hausbewohnern übernommen. Aber es gibt auch ganze Gruppen von Stolpersteinputzerinnen und -putzern, die sich zusammenfinden. Wenn Margot Löhr nicht gerade für Recherchen der Kurzbiografien am Schreibtisch sitzt, organisiert sie solche Stolperstein-Putzaktionen mit Schulklassen. Seit 2005 putzt sie Anfang Mai rund um den YomHaShoah-Tag (israelischer Holocaust-Gedenktag) Stolpersteine mit Viertklässlern verschiedener Schulen in Hamburg Fuhlsbüttel. “Mit den Stolpersteinen und den Putzaktionen können junge Menschen direkt Anteil an der Geschichte nehmen”, sagt Löhr. Zu Beginn einer Tour liest sie aus Biografien von jüdischen Opfern oder erzählt von den Schicksalen der Kinder jüdischer Familien und den Kindertransporten: “Die Schülerinnen und Schüler können auf einmal nachvollziehen, wie schlimm es sein muss, wenn sich Eltern von ihren Kindern trennen müssen.”

Neben den vielen Befürwortern der Stolpersteine gibt es auch Kritiker. Zum einen sind das Anwohner und Hausbesitzer, die sich durch die Steine nicht schuldig fühlen wollen, für etwas, mit dem sie selbst nichts zu tun hatten. Der größte Kritikpunkt kommt jedoch aus der jüdischen Gemeinde selbst: Als man vor einigen Jahren die Stolpersteine nach München holen wollte, scheiterte dies an Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München. Wie sie damals der “Süddeutschen Zeitung” gegenüber sagte, sei es für sie unerträglich, dass die Erinnerung an diese Menschen “mit Füßen getreten” werde. Die Lage der Steine in den Bürgersteigen, sei ihrer Meinung nach “kein Ort für ein würdiges Gedenken”. Anders als Knobloch, gibt es aber auch jüdische Befürworterinnen und Befürworter der Stolpersteine – so auch die Hamburgerin Peggy Parnass.

Holocaust-Überlebende über Stolpersteine

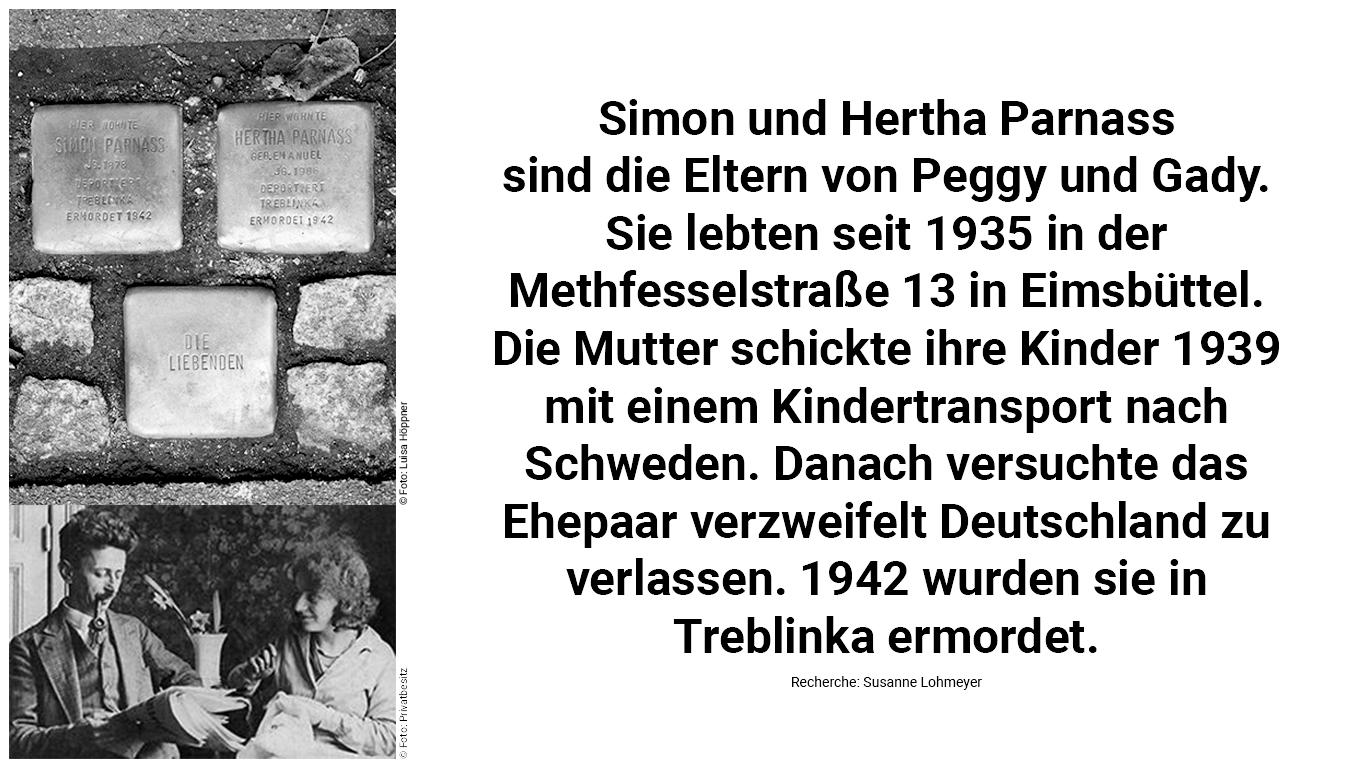

Peggy Parnass ist einer der wenigen jüdischen Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Ihre Eltern wurden 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Die Frau mit dem feuerrot gelockten Haar lebt seit den 1970er Jahren auf der Langen Reihe, unweit vom Hamburger Hauptbahnhof. Sie war sechs Jahre alt, als ihre Mutter sie und ihren kleinen Bruder Gady von dort aus im Glauben daran, auf eine Urlaubsreise zu fahren, mit einem Kindertransport nach Schweden schickte. In Schweden angekommen lebte sie in zwölf verschiedenen Pflegefamilien, bis sie und ihr Bruder nach dem Krieg bei dem einzig Überlebenden ihrer Familie, einem Onkel in England, unterkamen.

“Ich hatte überhaupt keine glückliche Kindheit. Das konnte kein jüdisches Kind haben.”

Auch die Zeit, bevor sie als junges Mädchen Nazi-Deutschland verließ, verbindet Parnass nicht mit kindlicher Unbeschwertheit: “Ich hatte überhaupt keine glückliche Kindheit. Das konnte kein jüdisches Kind haben. Die Panik in jeder jüdischen Familie war unbeschreiblich. Diese wahnsinnige Angst. Es war ja klar, dass, wenn wir in kein anderes Land reingelassen werden, man uns umbringt. So bekam ich mit, dass meine Eltern jeden Tag Briefe schrieben, gebettelt haben in der ganzen Welt: ‘Bitte, bitte lasst uns rein: Wir werden sonst umgebracht’. Aber wir hatten ja kein Geld. Aus Deutschland raus schafften es einige, die sehr reich waren und reiche Verwandte oder Freunde in anderen Ländern hatten.”

Bereits mit 14 Jahren fing Peggy Parnass an zu arbeiten: Sie schrieb für eine schwedische Tageszeitung und machte sich in den Folgejahren als Kolumnistin, Gerichtsreporterin, Schauspielerin und Dolmetscherin einen Namen. Läuft man mit ihr durch St. Georg, dann grüßt sie beinahe jeder, der ihr entgegenkommt. Andere drehen sich mit großen Augen nach ihr um und raunen einander zu: “Das ist doch Peggy Parnass…”

Jüdinnen und Juden in St. Georg

Als der Nationalsozialismus in Deutschland hätte Dauerthema sein müssen, wurde das Geschehene übergangen, sagt Parnass. Kurz nachdem sie damals auf die Lange Reihe zog, fragte sie ihre älteren Nachbarn nach der Zeit im Dritten Reich. Sie wollte wissen, was sich dort, wo sie heute lebt, abspielte. “Da sagten sie alle: ‘Hier? In St. Georg? Da war nichts. St. Georg war rot.’ Dann fragte ich nach den Juden hier und man antwortete mir: ‘Juden? Nein, Juden gab es keine.’ Später habe ich erfahren, dass in dem Hof, in dem ich wohne, ein jüdisches Ehepaar lebte, das sich gemeinsam an einem Tag im Dezember in der Alster ertränkte, nachdem es einen Deportationsbescheid erhalten hatte. Dazu sagten meine Nachbarn: ‘Achso, ja das. Aber ansonsten war nichts.’

“Jetzt liegen hier in der Langen Reihe, wo gar nichts war, wo es keine Juden gab und nichts war, überall Stolpersteine – für diejenigen, die umgebracht wurden.”

Parnass Eltern versuchten jahrelang vergeblich der Deportation zu entgehen. Heute liegen ihre Stolpersteine in der Methfesselstraße 13 in Eimsbüttel. Peggy Parnass sagt, dass Stolpersteine dann gut sind, wenn sie beachtet und geachtet werden. Erst, wenn Menschen wirklich hinsehen und wissen, was es mit den Steinen auf sich hat, könne sich auch im Kopf etwas bewegen und Mitgefühl ausgelöst werden. Zwei Freunde von ihr übernahmen die Patenschaft der Steine ihrer Eltern. Hinzu kam ein dritter Stein – Peggys ganz persönlicher Stein, mit der Gravur “Die Liebenden”.

Parnass schönste Erinnerung an ihre Eltern sei das Begrüßungsritual, wenn ihr Vater nach Hause kam. Dann sprang ihre Mutter in seine Arme. Sie küssten und umarmten sich minutenlang innig. “Das war eine Liebe”, sagt Parnass. Sie betont mehrfach, wie wichtig ihr dieses Detail ist. Bis heute findet Parnass, sie sei mit ihren ermordeten Eltern besser dran, als die meisten Deutschen ihrer Generation. “Ich kann meine Eltern lieben, achten, bewundern. Das muss ja unerträglich sein, Nazieltern zu haben.” An einen Gott konnte sie seit ihrer Kindheit nicht mehr glauben. Peggy Parnass ist eine der letzten Zeitzeuginnen – was diese Frau erlebt hat, bleibt schwer zu begreifen.

Antisemitismus in Deutschland wächst

Die Aktion Stolpersteine kann in heutiger Zeit als Warnung verstanden werden. Aktuell wächst in Deutschland eine Generation heran, die keinen direkten Bezug mehr zu der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 hat. Keine Oma, die noch von ihren Erfahrungen erzählen könnte und immer weniger Zeitzeugen wie Peggy Parnass. Gleichzeitig häufen sich die Fälle von offen ausgetragenem Antisemitismus. Im April 2018 wurde in Berlin Prenzlauer Berg ein Jugendlicher auf offener Straße attackiert, weil er eine Kippa trug. Wenige Monate zuvor verbrannten Demonstrantinnen und Demonstranten bei einer öffentlichen Kundgebung in Berlin die israelische Flagge vor dem Brandenburger Tor.

Mitte 2018 fand durch die AfD-nahe Initiative “Kandel ist überall” ein massiver Missbrauch der Stolpersteine statt. Unter dem Titel “Merkels Stolpersteine” verbreiteten die Rechtspopulisten Bilder im Netz von nachgeahmten Stolpersteinen mit den Namen ermordeter Mädchen, deren Tod sie mit Flüchtlingen in Verbindung brachten. Für Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland sei dieses Verhalten unerträglich, wie er der taz mitteilte. Dadurch würden nicht nur die Mordopfer instrumentalisiert, sondern sogar der Holocaust relativiert werden. Auch Peter Hess bezeichnet diese Art der Kontextualisierung von Stolpersteinen als “perfide”.

Einer Umfrage der Europäischen Grundrechte-Agentur FRA zufolge beklagen rund 16.000 befragte europäische Jüdinnen und Juden, Antisemitismus hätte während der vergangenen fünf Jahre erheblich zugenommen und sei ein Problem in ihrem täglichen Leben. Dramatisch ist auch: In keinem anderen der befragten zwölf europäischen Länder berichten so viele Menschen von antisemitischen Belästigungen wie in Deutschland. So gaben 52 Prozent der über 1.000 Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren wegen ihres Glaubens angestarrt oder beleidigt worden zu sein. Anfang Dezember 2018 verabschiedete die EU-Kommission eine Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus. Diese sieht unter anderem einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen und Gemeinden vor.

Wünsche der Liberalen Jüdischen Gemeinde

Galina Jarkova ist Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg. Was sie momentan beklagt, ist die geringe Sichtbarkeit der jüdischen Kultur in Hamburg heute: “Ich wünsche mir, dass die Stadt uns zuhört und auf unsere Wünsche eingeht. Wir kämpfen zum Beispiel schon seit langem für eine neue Synagoge in Hamburg”, sagt Jarkova. Bis solche Anträge allerdings über den Tisch von Behörden gelaufen seien, verginge viel Zeit. “Das ist einfach bitter”, so die Vorsitzende.

Der Staat ist zu religiöser Neutralität verpflichtet, weshalb er keine Gotteshäuser errichtet, erklärt Marcel Schweizer, Pressesprecher des Senats. Dennoch bemühe sich die Stadt darum, jüdisches Leben und die Gemeinde in Hamburg zu unterstützen. Das geschehe durch Landesleistungen in Höhe von insgesamt 1.025.000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus stelle man der Liberalen Jüdischen Gemeinde das jüdische Kulturhaus in der Flora-Neumann-Straße unentgeltlich zur Verfügung.

Neben der finanziellen Unterstützung müsse für Jarkova aber mehr geschehen, um das Judentum in Deutschland am Leben zu halten. Sie sagt, es müsse jüdische Einrichtungen unterschiedlicher Art geben: Geschäfte, Kindergärten, Seniorenheime. “Aber aktuell müssen Institutionen, die sich durchsetzen wollen, hart kämpfen – über lange Zeiträume hinweg.” Deshalb könne sie die Kritik einiger Jüdinnen und Juden an Stolpersteinen nachvollziehen, die kritisieren, dass allein die Erinnerung auf dem Bordstein nicht genüge. Schweizer zufolge weiß der Senat jedoch nichts von den Schwierigkeiten jüdische Einrichtungen in Hamburg zu etablieren.

Auf die Frage, was Jarkova persönlich von den Stolpersteinen halte, sagt sie, es sei ihr vor allem wichtig, das Geschehene nicht zu vergessen. In welcher Form das passiere, ob durch Stolpersteine, Ausstellungen oder Lehrmaterial, spiele für sie keine Rolle.

Einer der wenigen Orte, an denen es möglich ist, jüdische Kultur in Hamburg zu erleben, ist das Café Leonar im Grindelviertel. Dieser Teil Eimsbüttels war vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten das Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg. Die meisten Synagogen und Gemeindeeinrichtungen wurden in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zerstört. Heute deutet nur noch ein Umriss in der Pflasterung des Joseph-Carlebach-Platzes auf den Standort der ehemaligen Bornplatzsynagoge hin. Neben dem Platz liegt die ehemalige jüdische Talmud-Tora-Schule, deren Gebäude seit 2007 die Joseph-Carlebach-Schule beheimatet, in der jüdische und nicht-jüdische Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen.

Ein Salon für jüdische Kultur

Einige Schritte weiter lädt das Café Leonar zu Kaffee, Falafeln und einem Besuch im Jüdischen Salon ein. An der Theke vorbei und durch den Gang zur Küche gelangt man in den Raum für jüdische Kultur. Dieser vermittelt durch das Kastanienbraun des Parketts, die bunt gemusterten Stühlen und den liebevoll platzierten Bildern an den Wänden ein Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit. Seit seiner Eröffnung im Januar 2008 veranstaltet der Verein des Jüdischen Salons regelmäßig Lesungen, Workshops und Konzerte. Michael Heimann ist Vorstandsmitglied und organisiert im Salon Veranstaltungen zu jüdischer Religion und Philosophie.

FINK.HAMBURG: Herr Heimann, mit dem Jüdischen Salon bringen Sie jüdische Musik, Gedichte und einen Raum für Gespräche mitten ins Grindelviertel. Wie nehmen Sie die Präsenz der jüdischen Kultur in Hamburg insgesamt wahr?

Michael Heimann: Wenn man ehrlich ist, dann sind jüdisches Leben und jüdische Kultur nach dem Krieg eigentlich nur am Rande der Gesellschaft vertreten. Was an Kultur nach dem Krieg vorhanden gewesen ist, war erstens sehr wenig und zweitens sehr geprägt durch die Shoa (Anmerkung der Redaktion: Synonym für Holocaust). In Hamburg gibt es natürlich wenig neues, um jüdische Kultur zu erleben. Das liegt aber nicht an einer Ignoranz der Hamburger, sondern daran, dass die neue jüdische Kultur erst langsam wieder an Stärke gewinnt.

Eine aktuelle Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) hat ergeben, dass Antisemitismus in der Europäischen Union weiter zunimmt. In Deutschland werden Jüdinnen und Juden laut dieser Studie am häufigsten angefeindet. Für wie problematisch halten Sie diese Entwicklungen?

Ich halte es schon für problematisch. Vor 20 oder 30 Jahren gab es den Antisemitismus in Deutschland genauso, wie es ihn heute gibt. Bloß kam er damals nicht so klar zum Ausdruck. Damals schmierten die Leute Hakenkreuze an jüdische Gräber oder ähnliches. Aber dass man persönlich angefeindet wurde, kam relativ selten vor. Die Hemmschwellen sind nicht mehr da. Zwar sind es Einzelfälle, um die es da geht, wie dieser Mensch, der in Berlin geschlagen wurde, weil er eine Kippa trug oder dieser Gastronom, den man beschimpfte. Aber all das ist Ausdruck einer Entwicklung.

Wie schätzen Sie die Situation in Hamburg ein?

Für mich persönlich realisiert sich dieser zunehmende Antisemitismus weniger im direkten Kontakt, sondern vielmehr durch den Blick in die Medien. Da ich auch Teil der jüdischen Gemeinde bin, weiß ich aber von Gemeindemitgliedern, die zunehmend Angst haben. Ob diese Ängste berechtigt sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt eine wachsende Anzahl an Mitgliedern, die die monatliche Post der Gemeinde nicht als solche gekennzeichnet in ihrem Briefkasten finden möchten – der Stempel der jüdischen Gemeinde soll also nicht sichtbar sein.

Das Projekt Stolpersteine befasst sich mit der Sichtbarkeit der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. In Hamburg liegen mittlerweile über 5.000 Stolpersteine.

Das Projekt ist zum Teil sehr umstritten. In München wurden die Stolpersteine zum Beispiel nicht zugelassen. Die Aussage, man würde darauf herumtreten, überzeugt mich nicht. Es gibt vor allem keine Alternative. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es überall Erinnerungsschilder an den Wänden gäbe, aber da wären viele Hauseigentümer dagegen. Bei den Stolpersteinen geht es auch nicht darum, jemanden zu beschuldigen. Es geht um die Erinnerung an jene Menschen, die ermordet wurden. Ich halte von dem Projekt sehr viel. Es ist wichtig, eine Erinnerung an die Menschen, die hier mal gelebt haben und vertrieben wurden, zu schaffen.

Haben Sie selbst eine Patenschaft für einen Stolperstein übernommen?

Nein, das habe ich nicht. Es ist auch die Frage, ob das wirklich jüdische Menschen machen sollten. Denn das Besondere ist, dass es eigentlich von nicht-jüdischen Menschen gemacht wird. In meiner Straße liegt zum Beispiel ein Stolperstein und mich rührt es, dass dieser regelmäßig gesäubert und poliert wird. Offensichtlich ist es den Leuten, die dort wohnen, wichtig.

Die Verlegung des Stolpersteins von Bertha Hirsch dauert an diesem Tag im Spätherbst etwa eine halbe Stunde. Um ihn herum liegt nun ein schneckenförmiges Muster aus Pflastersteinen, die der freiwillige Helfer mühsam fest geklopft hat. Als er die letzten Körner Sand von dem goldenen Stein fegt, sind alle Umherstehenden ganz still.

Nachdem die drei Helfer mit dem Auto zur nächsten Adresse aufgebrochen sind, kommt ein Paar um die dreißig Jahre den Bürgersteig heruntergelaufen. Sie tragen Jogginghose und Sporttaschen über der Schulter, ihr Atem wird in der Luft sichtbar. Sie gehen auf den Eingang des Hauses Im Tale 13 zu. Dass der Boden vor ihrer Türschwelle ganz frisch, ganz anders aussieht als zuvor, sehen sie nicht, während sie hastig den Schlüssel ins Schloss stecken. Wann werden sie wohl zum ersten Mal den Namen Bertha Hirsch entdecken?

Luisa Höppner, Jahrgang 1994, ist eine Frau, die zu ihrem Wort steht. Einmal meldete sie sich nach einigen Flaschen Bier für einen Marathon am Folgetag an und legte die 42 Kilometer zwölf Stunden später tatsächlich erfolgreich zurück. Luisa hat ihren Bachelor in Kommunikationswissenschaften gemacht und bringt Expertise in den Bereichen Lokaljournalismus, Social Media und Fotografie mit. An einem perfekten Tag erklimmt die geborene Münsteranerin mit einer Kamera um den Hals Berge in Südostasien und kocht danach mit einer Truppe von Leuten ein leckeres Curry. Seit März 2018 wohnt Luisa in einer WG in St. Georg, wo sich ihre vier Mitbewohner an ihrer neuesten Leidenschaft erfreuen: elektronische Musik auflegen. Kürzel: lh