Könnte das Hamburger Rathaus sprechen, hätte es einiges zu erzählen. In seinen 125 Jahren wurde es gestürmt, übernommen, beschossen und gefeiert. Besonders turbulent: die Kriegsjahre.

Titelbild: Yvonne Krol

Das Hamburger Rathaus hat im letzten Jahr seinen 125. Geburtstag gefeiert. Doch was passierte eigentlich in dieser Zeit im Hamburger Rathaus? Welche Meilensteine der Hamburger Geschichte fanden darin statt?

FINK.HAMBURG hat sich durch Geschichtsbücher gewälzt, unveröffentlichte Fotos aus dem Hamburger Staatsarchiv ausgegraben und Menschen aus dem Rathaus interviewt.

Herausgekommen ist eine dreiteilige Reihe zur Geschichte des Hamburger Rathauses. Du liest den zweiten Teil.

1. August 1914: Der Erste Weltkrieg

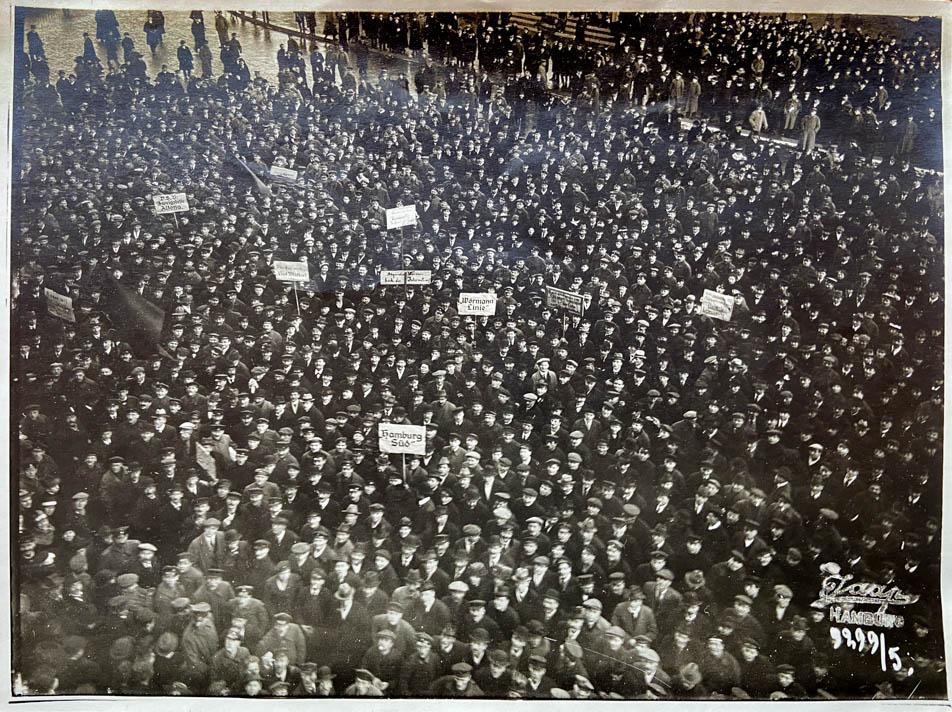

Tausende Hamburger tummeln sich auf Rathausplatz und feiern. Der Grund: Deutschland erklärte Russland den Krieg. Um 6 Uhr früh hatte Kaiser Wilhelm II die allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Die Bevölkerung ist begeistert. Sie finden den Kriegseintritt berechtigt. Obwohl Deutschland nicht angegriffen wurde, fassen sie den Krieg als Verteidigungsmaßnahme auf. Die Hamburgerinnen und Hamburger lassen ihrer Euphorie vor dem Hamburger Rathaus freien Lauf.

Auch im Inneren des Rathauses tut sich etwas. Der Kriegsbeginn bedeutet, dass die Stadt fortan von einem Generalkommando regiert wird. Der Senat ist nur noch für die Lebensmittelversorgung und das Tagesgeschäft der städtischen Verwaltung zuständig.

5. November 1918: Beginn der Revolution

In Kiel rebellieren die Matrosen. Sie weigern sich, ihr Leben für einen quasi schon verlorenen Krieg zu verlieren. Keine zwei Tage später sind die Proteste in Hamburg angekommen. Hamburger*innen bilden einen Arbeiter- und Soldatenrat und stellen konkrete Forderungen wie das sofortige Beenden des Krieges und den Rücktritt der Hohenzollern auf.

Einen Tag später übernimmt der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht. Am Hamburger Rathaus weht die rote Flagge, das Symbol der Revolution.

Vergrößern

Foto: Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 720-1/343-1_00084508

Vergrößern

Foto: Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 00084506

11. November 1918: Kriegsende

Am 11. November kapituliert Deutschland. Zwei Millionen Deutsche sind gestorben, darunter über 30.000 Hamburger*innen.

Der Arbeiter- und Soldatenrats kontrollierte das Rathaus. Schon in der darauffolgenden Woche setzte er die alten Institutionen wieder ein. Um die Verwaltung der Stadt zu gewährleisten, war er auf die Kompetenz der Bürgerschaft angewiesen. Die politischen Entscheidungen lagen für die nächsten vier Monate in den Händen des Arbeiter- und Soldatenrats. Im März 1919 wählten die Hamburger*innen die neue Bürgerschaft und die rote Flagge am Rathaus wurde abgezogen.

Die Bürgerschaftswahl 1919 war in mehrerer Hinsicht ein Novum: Erstmals durften alle Männer und Frauen im wahlfähigen Alter ihre Stimme abgeben. Vorher war dies nur wohlhabenden Männern vorbehalten.

Juni 1919: Von einem Fass Sülze zu einem gestürmten und beschossenen Rathaus

Der Krieg ist vorüber, doch die Stimmung in Hamburg ist alles andere als beruhigt. Lebensmittel sind knapp – seit Jahren hungert die Bevölkerung.

Schon 1915 wurden Lebensmittelmarken eingeführt und Brot rationiert. Am 23. Juni 1919 eskaliert der Konflikt. Einem Arbeiter einer Fleischfabrik fällt ein Fass mit Sülze herunter. Das Fass zerbirst und eine stinkende Masse verteilt sich auf der Straße. Den Bürger*innen wird klar, dass die Fleischfabrik aus dem gelblichen Brei Sülze herstellt, verkauft und so die verzweifelte Lage der Bürger*innen für den eigenen Profit ausnutzt.

Schnell verbreitet sich das Gerücht, die Fleischfabrik nutze Ratten, Katzen und Hunde für die Sülze. Die Arbeiter*innen stürmen die Fleischfabrik, verprügeln die Angestellten und schleppen den Fabrikbesitzer Jacob Heil auf den Rathausmarkt. Dort verprügeln ihn die Aufständischen und schmeißen ihn anschließend in die Alster. In den folgenden Tagen stürmen sie weitere Fabriken – und auch das Hamburger Rathaus.

Vergrößern

Foto: Lina Gunstmann

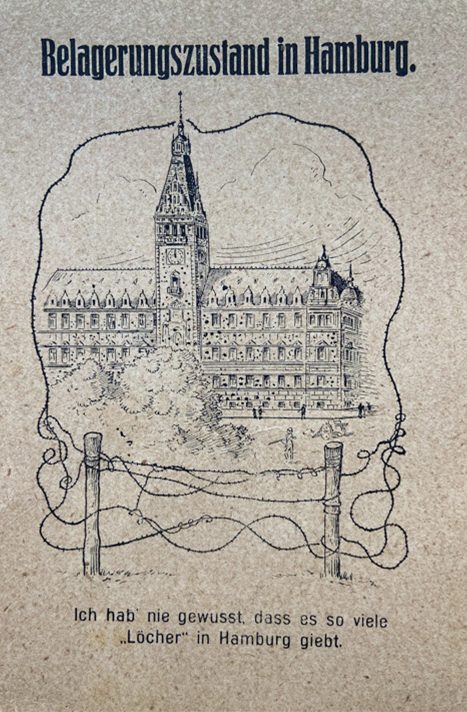

Das Wachpersonal des Rathauses, Polizei und Volkswehr rufen die Bahrenfelder zur Hilfe. Die Bahrenfelder – eine bewaffnete Truppe von Freiwilligen aus Bahrenfeld – versuchen den Aufstand aufzulösen. Die Aktion endet in brennenden Lastwagen, Schusswechseln mit Opfern beider Seiten und demolierten Läden. Auch die Fassade des Hamburger Rathaus ist von Einschusslöchern gezeichnet. Letztendlich sind es Soldaten der Reichswehr, die aus Lübeck nach Hamburg kommen, um die Krawalle gewaltsam niederzuschlagen. Sie bleiben ein halbes Jahr in der Stadt, um für Ordnung zu sorgen.

Vergrößern

Postkarte: Staatsarchiv Hamburg, Signatur 221-05 = 1919.035.01

5. März 1933: Nationalsozialisten regieren im Rathaus

Bereits seit dem 30. Januar 1933 ist Adolf Hitler Reichskanzler. Am 5. März tritt Bürgermeister Carl Petersen zurück. Die Neuwahlen am 8. März machen die NSDAP zur stärksten Partei und den rechtsextremen Carl Vincent Krogmann zum ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg.

Vergrößern

Foto: Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 221-06 = 1933.012

Lange kann Krogmann seine Macht nicht ausüben, denn gut zwei Monate später bekommt Karl Kaufmann das Amt des Reichsstatthalters. Kaufmanns Aufgabe ist es, Hitlers Reichspolitik in Hamburg durchzusetzen. Damit steht er über Bürgermeister Krogmann.

19. April 1933: Aus Rathausmarkt wird Adolf-Hitler-Platz

Vergrößern

Foto: Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 00084526

Der Rathausmarkt bekommt einen neuen Namen: Adolf-Hitler-Platz. Rund zwölf Jahre wird der Platz diesen Namen tragen.

Einen Tag später, am 20. April 1933, wird Hitler Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Er war häufig in der Hansestadt – zwischen 1926 und 1939 verbrachte er 75 Tage dort. Viele Hamburger*innen sind von ihm und seiner Rhetorik begeistert.

1. April 1937: Groß-Hamburg-Gesetz

Etliche Hakenkreuzflaggen säumen den Hamburger Rathausplatz. Wichtige nationalsozialistische Funktionäre wie der Reichsinnenminister Wilhelm Frick und der „Sprecher des Führers“ Rudolf Heß sind am Vortag extra angereist. Im Rathaus findet am 1. April ein Festakt statt. Der Anlass: das verabschiedete Groß-Hamburg-Gesetz.

Das Gesetz besagt, dass die Städte Altona, Wandsbek, Harburg-Wilhelmsburg neben kleineren Gemeinden wie Billstedt und Finkenwerder Hamburg angeschlossen werden. Hamburgs Bevölkerung wächst so von einen Tag auf den nächsten um 40 Prozent, die Fläche um ganze 80 Prozent.

Archivalien: Staatsarchiv Hamburg, Signatur Signatur: 622-1/182_20

24. Juli 1943: Operation Gomorrha

Es ist der 24. Juli 1943, etwa eine Stunde nach Mitternacht. Über Hamburg fliegen hunderte britische und amerikanische Flugzeuge.

Sie werfen Mienen und Bomben – nicht auf militärische Ziele, sondern auf die Zivilbevölkerung. Die Alliierten wollen den Kriegswillen der Bevölkerung brechen.

Die Mischung aus Sprengstoffen und Brandbomben richtet verheerende Schäden an: Erst wurden die Dächer der Wohnhäuser zerstört und dann in Brand gesetzt. Es hatte im Sommer ungewöhnlich wenig geregnet, das trockene Holz fing schnell Feuer.

Vergrößern

Foto: A.W. Niemeyer GmbH, CC BY-SA 3.0

Feuerwehr und Bürger*innen versuchen die Brände zu löschen, doch das Feuer kann nicht mehr eingedämmt werden. Im Gegenteil: Hunderte kleineren Brände einen sich zu einem riesigen Feuersturm, der durch die Stadt fegt. Es ist so heiß, dass an manchen Straßen sogar der Asphalt schmilzt.

“Hamburgisierung” bezeichnete im Sprachgebrauch des britischen Bomber Command die vollständige oder großflächige Zerstörung eines militärischen oder nichtmilitärischen Zieles in einem Feuersturm, ausgelöst durch Spreng- und Brandbomben

Die Operation Gomorrha ist der bis dato schwerste Angriff des Luftkriegs und die größte Katastrophe Hamburgs jemals. Sie kostet mehr als 30.000 Hamburger*innen das Leben. Die Stadt liegt in Trümmern, ungefähr die Hälfte der Wohnungen sind zerstört. Hunderttausende Hamburger*innen werden obdachlos.

Das Rathaus bleibt jedoch weitestgehend unversehrt, nur ein Turm ist leicht beschädigt. Das ist jedoch reiner Zufall, denn es landete eine Bombe auf dem Rathausmarkt — sie detoniert jedoch nicht.

Vergrößern

Foto: Lina Gunstmann

“Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Engländer beeindruckend gewirkt haben muss, durch die zerstörte Stadt zu fahren, um dann hier vor dem Hamburger Rathaus zu stehen, das völlig unversehrt war.” — Historiker Holger Martens gegenüber dem NDR

Die Briten übernehmen das Hamburger Rathaus

Auf Hamburgs Straßen herrscht geisterhafte Leere. Der gesamte Verkehr ist eingestellt, die Betriebe geschlossen und alle Bürger*innen sollen zuhause bleiben. Wenige Stunden zuvor hatte der Generalmajor Alwin Wolz Hamburgs Kapitulation unterschrieben.

Britische Panzer überqueren die Elbbrücken und durchqueren die zerstörte Stadt in Richtung Rathaus. Um 18.25 Uhr trifft der britische Kommandant Douglas Sperling auf dem Rathausplatz ein. Wolz salutiert und übergibt Sperling das Hamburger Rathaus. Die Stadt steht nun unter britischer Herrschaft.

Nach und nach kehrt der Alltag in die Stadt zurück — das „Hamburger Nachrichtenblatt“ wird kostenlos verteilt, Theater und Kinos öffnen, die Post wird wieder versendet. Das anfängliche Misstrauen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs und den Besatzern, anfangs noch geprägt von Misstrauen und Kälte, entspannt sich langsam.

Am 13. Oktober 1946 fand die erste Bürgerschaftswahl seit 14 Jahren statt. Die SPD wurde mit 43,1 Prozent stärkste Kraft und Max Brauer neuer erster Bürgermeister der Stadt Hamburg.

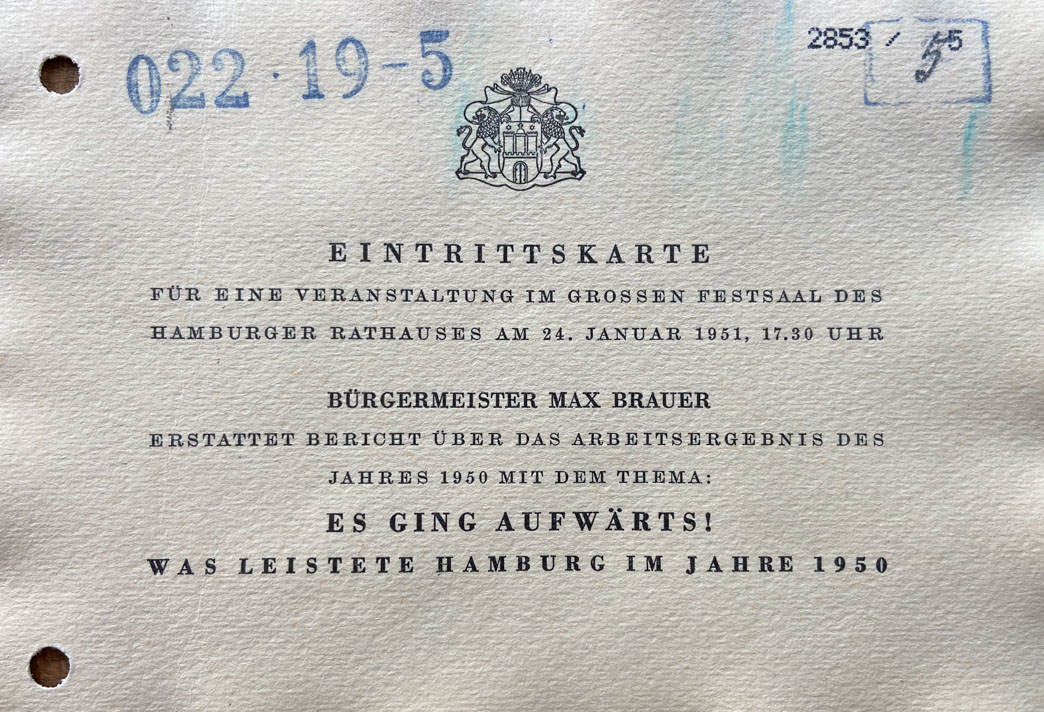

24. Januar 1951: Es geht aufwärts!

„Ich danke an dieser Stelle mit Ernst, Freude und Stolz der gesamten Bevölkerung Hamburgs für das, was sie in der Vergangenheit vollbracht hat und auch für die Zukunft zu vollbringen bereit ist“, so Bürgermeister Max Brauer im Großen Festsaal des Hamburger Rathaus am 24. Januar 1951. Seine Rede trägt des Titel „Es ging Aufwärts!“.

Brauer berichtet über die Anstrengungen Hamburgs in den Nachkriegsjahren. Dabei dankt er den Hamburger*innen für ihre gegenseitige Hilfsbereitschaft, stellt aber auch die Hilfe des US-amerikanischen Marshall-Plans besonders hervor. Der politische und wirtschaftliche Wiederaufbau sei ohne „fremden Hilfen“ nicht möglich gewesen, so der Bürgermeister.

Vergrößern

Foto: Staatsarchiv Hamburg, Signatur 2853

Beim Versuch, die Stadt vor dem großen Brand zu retten, sprengt Hamburg 1842 ihr Rathaus. Cholera, Wirtschaftskrise und Arbeiterstreiks gestalten den Neubau des Rathauses schwierig. Es vergehen 55 Jahre, ehe die Hamburger ein neues Rathaus mit einem Volksfest einweihen. Hier geht es zu Teil eins.

Welche Meilensteine der Hamburger Geschichte fanden im Rathaus statt? Von einer Geiselnahme und SEK-Einsatz bis zum Besuch von Lady Diana. Ein Dielenmeister des Hamburger Rathauses erzählt von seinen schlimmsten und schönsten Erfahrungen im Hamburger Rathaus. Hier geht es zu Teil drei.

Abbildungsverzeichnis

(1) Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 221-05 = 1919.026.02

(2) Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 221-05 = 1918.018.04

(3) Alexander Jaap, Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 720-1/2_221-05 = 1919.032.02

(4) Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 221-05 = 1918.021.01

(5) Staatsarchiv Hamburg Signatur: 131-03 = RA 203

(6) Staatsarchiv Hamburg Signatur: 622-1/182_20

(7) Bundesarchiv, Bild 183-H26796 / CC-BY-SA 3.0

(8) Staatsarchiv Hamburg, Signatur: 720-1/221-07_1945.020