„Ich bin dem Wohnmobil dann hinterhergefahren und habe auf dem Campingplatz an die Scheibe geklopft”, sagt die heute 23-Jährige über ihr Erlebnis. Der Wohnmobilfahrer habe sie ignoriert. Seine Frau sagte vom Beifahrersitz: „Mach die Scheibe hoch und fahr schnell weiter.” Das Rentnerpaar hatte absolut keine Einsicht, sagt Myrla. Sie fährt in die Notaufnahme und lässt ihre Verletzungen dokumentieren. Dann erstattet sie Anzeige.

Ein Unfall von 4035

Myrlas Unfall ist einer von 4035 Fahrradunfällen, die die Hamburger Polizei 2023 registriert hat. Sie werden in eine polizeiliche Unfalldatenbank überführt. Dort werden vom genauen Zeitpunkt über die Ursache bis hin zum Zustand der Straße viele Details festgehalten. Auch die Koordinaten sind aufgeführt, sodass die genauen Unfallorte auf einer Karte angezeigt werden können.

Eine Karte mit allen Fahrradunfällen aus dem Jahr 2023 zeigt, wo Hamburgs Unfallschwerpunkte liegen. Besonders in Hamburg-Mitte ist eine Menge los. Kein Wunder, denn dort gibt es besonders viel Radverkehr. Ein weiterer Hotspot ist der Klosterstern – ein mehrspuriger Kreisel in dessen Inneren man sogar Autos parken darf.

Wer ist an den Unfällen beteiligt?

PKW sind an knapp der Hälfte aller Radverkehrsunfälle beteiligt. Auch Myrlas Unfall gehört dazu. Bei einem Viertel der Unfälle ist dagegen keine weiteren Verkehrsteilnehmer*innen involviert Es handelt sich um sogenannte Alleinunfälle. Glatteis, Schlaglöcher oder zu hohe Geschwindigkeiten – es gibt viele Ursachen für Stürze vom Rad. Andere Fahrräder sind dagegen nur in acht Prozent der Fahrradunfälle beteiligt.

Auch wenn Autos am Großteil der Radunfälle beteiligt sind, stehen sie nur auf Platz zwei der Unfallverursachenden. Die Auswertung der Unfalldatenbank zeigt, dass Fahrradfahrer*innen selbst die Top-Unfallverursacher*innen auf den Straßen sind. Sie verursachten 2.237 der Fahrradunfälle. Ein Blick in die Daten zeigt, dass 40 Prozent davon die Alleinunfälle sind. Die Plätze drei, vier und fünf gehen an Fußgänger*innen, LKW und sonstige Fahrzeuge.

Auch Myrla hatte bereits einen Unfall mit einer anderen Radfahrerin. Nur knapp ein Jahr vor dem Sturz durch das Wohnmobil war sie in der gleichen Gegend mit ihrem Rennrad unterwegs. Sie fährt auf der Gudrunstraße nähe der S-Bahn Station Rissen. Myrla hat Vorfahrt, bremst aber trotzdem ab, als sie sich der Haltestelle nähert. Plötzlich knallt es laut. Eine E-Bike-Fahrerin fährt von links direkt in sie hinein, nimmt ihr die Vorfahrt.

Myrla steht heute am Unfallort Sund zeigt auf die Hecke. Diese sei im Sommer hochgewachsen und es war kaum möglich, auf den Weg zu blicken, der von der Hauptstraße abgeht. Was dann passiert ist, kann Myrla nur noch grob beschreiben. Die Frau hatte eine Platzwunde am Kinn, sie riefen einen Rettungswagen, die Frau fuhr ins Krankenhaus. Myrla wartete auf die Polizei. Ihr Fahrrad hatte einen Totalschaden, der Rahmen war verzerrt, die Speiche gebrochen. Myrla erlitt Prellungen und Zerrungen. Noch Monate nach dem Unfall musste sie zur Physiotherapie, weil ihr Nacken schmerzte.

Abbiegeunfälle die häufigste spezifische Unfallursache

Myrlas Kollision gehört zu den häufigsten Ursachen bei Fahrradunfällen: Das „Nichtbeachten der Vorfahrt” zählt 240 Vorfälle. Weiter vorne stehen im Ranking der Unfallursachen nur „Fehler beim Rechtsabbiegen” (372) und „Fehler beim Einordnen in den fließenden Verkehr” (298). Ebenfalls zu den häufigsten fünf Unfallursachen gehören „Fehler beim Linksabbiegen” (222).

Die in Hamburg häufig beklagten Abbiegeunfälle sind also zusammengenommen mit 594 erfassten Fällen mit weitem Abstand an der Spitze der Unfallursachen.

Für das Ranking der Unfallursachen wurden alle spezifischen Ursachen, die in mindestens 50 Fällen vorkommen, gerankt. Im Datensatz mit großem Abstand an der Spitze: „Andere Fehler beim Fahrzeugführer" mit 1.764 erfassten Fällen. Das sind 47 Prozent aller Unfallursachen. Diese unspezifische Kategorie umfasst eine Vielzahl menschlicher Fehlhandlungen, wurde aber nicht mit im Ranking aufgenommen, da sie wenig Aussagekraft hat.

Die Tür aus dem Nichts

Auf Platz sieben der Unfallursachen der Fahrradunfälle ist „verkehrswidriges Verhalten beim Ein- und Aussteigen”. Nach Thomas Lütke versteckt sich hinter dieser Ursache unter anderem das sogenannte Dooring. Er ist Mitglied des Vorstandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Hamburg und zertifizierter Fahrsicherheitstrainer. Der Begriff bezeichnet einen Unfall, bei dem eine Autotür unmittelbar vor einem oder einer Fahrradfahrer*in aufgeht und keine Chance mehr zum Ausweichen besteht.

Das passiert häufig auf Radwegen an Parkstreifen. Lütke sagt, Dooring führe zu schweren Verletzungen und sogar regelmäßig zu Todesfällen. „Ich fahre in Hamburg ungefähr 150 bis 200 Kilometer in der Woche. Jede Woche erlebe ich es, dass plötzlich neben mir eine Tür aufgeht. Würde ich nicht den nötigen Seitenabstand halten, würde ich jede Woche einen Unfall haben.”

Parkende Autos sind doppelte Gefahr

Die Gefahr des Doorings ist besonders hoch, wo Fahrradwege direkt neben Parkstreifen verlaufen. Stehende Autos zwischen Radweg und Fahrbahn behindern außerdem auch die Sicht. Das bedeutet, dass Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen erst im Kreuzungsbereich von Autofahrer*innen gesehen werden können – häufig zu spät, um einen Abbiegeunfall zu verhindern.

Unfälle beim Rechts- und Linksabbiegen gehören zu den vier häufigsten Ursachen für Fahrradunfälle. Lütke steht an der Kreuzung Landwehr/Wandsbeker Chaussee. Die sei ein positives Beispiel, sagt er: „Der Radverkehr wird an dieser Stelle schon 50 Meter vor der Kreuzung an die Fahrbahn herangeführt und gerät somit in das Sichtfeld der Autofahrer", so Lütke. "Was immer essenziell ist, weil kein Autofahrer wird jemals einen Radfahrer mit Absicht überfahren. Das muss man klipp und klar so sagen.”

Radfahren in Hamburg: Unfälle nehmen zu

Wenn mehr Fahrradfahrer*innen auf den Straßen unterwegs sind, dann gibt es auch mehr Unfälle. Besonders viele sind es im Sommer - da hat Radfahren Konjunktur. Im Januar 2023 waren es zum Beispiel 221 Unfälle. Im Juni 2023 wurde mit 625 Unfällen ein neuer Rekord aufgestellt. So viele Unfälle in einem Monat gab es vorher nie. Eine Heatmap der vergangenen zehn Jahre verdeutlicht auch, wie die Unfälle von Jahr zu Jahr zunehmen. Der Juni 2014 war ebenfalls der unfallstärkste Monat in dem Jahr, aber damals gab es lediglich 393 Unfälle.

Die steigende Zahl der Unfälle hat unter anderem den Grund, dass immer mehr Menschen in Hamburg mit dem Rad unterwegs sind. So ist der Radverkehr laut Daten der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende von 2010 bis 2023 um rund 33 Prozent gestiegen. Die Zahl der Fahrradunfälle stieg in derselben Zeit um rund 35 Prozent an.

Setzt man die Fahrradunfälle in Bezug zu den Fahrradfahrer*innen im jeweiligen Jahr, hält sich die Zahl relativ stabil bei sechs Unfällen je 100 Radfahrer*innen. Zwar ist die Unfallquote Anfang der 2010er-Jahre angestiegen und danach wieder gesunken, aber wirklich verbessert hat sich die Lage nicht. Im Jahr 2010 kamen 5,4 Unfälle auf 100 Radfahrer*innen. 2023 waren es 5,5. Aber was tut die Stadt für Radfahrer*innen?

Hamburg baut Radwege aus

Nach Angaben der Stadt Hamburg verfügt das Gebiet derzeit über 14 Radrouten mit einer Gesamtlänge von 280 Kilometern. Dabei hat der Ausbau der Radwege in den letzten Jahren zugenommen. „Die Zunahme des Radverkehrs im Alltag ist deutlich spürbar. Gleichzeitig wird viel in die Infrastruktur investiert“, sagt Thomas Lütke vom ADFC Hamburg. Jedoch weist er darauf hin, dass einige Radwege doppelt gezählt werden, wenn sie auf beiden Seiten einer Straße verbaut werden. „Das wissen viele nicht”, sagt Lütke.

Der rot/grüne Senat plante, jährlich 60 bis 80 Kilometer neue Radwege zu bauen, so sieht es der Koalitionsvertrag von 2020 vor. Dieses Ziel erreichte Hamburg jedoch nur in den Jahren 2020 und 2024. Für Lütke ist das zu wenig. Es müsse eine dreistellige Zahl an Kilometern sein, keine zweistellige.

Myrla fährt hauptsächlich zum Spaß Fahrrad. Oft auch raus aus Hamburg, Richtung Glückstadt, weil es dort Landstraßen und bessere Radwege gibt. Um in Hamburg von A nach B zu kommen, nutzt sie das Fahrrad nur manchmal. „Wenn ich zu einer Freundin fahren möchte, ist das schon immer ein kleines Abenteuer. Einfach, weil die Radwege eine Katastrophe sind, da möchte man echt nicht fahren. Da sind Schlaglöcher, die Steine sind alle schief, da kommen Wurzeln durch.”

In der Stadt kommt noch dazu, dass viel mehr Autos unterwegs sind. Oft werden die 1,5 Meter Abstand zu ihr als Radfahrerin nicht eingehalten. Das versteht Myrla sogar, denn auf vielen Straßen sei das kaum machbar. „Nur wenn dann das Schlagloch kommt, kann ich eben auch nicht mehr ausweichen, wenn die Autos gerade an mir vorbeifahren”, sagt sie.

ADFC will Tempo 30

Nicht nur Myrla ist der Meinung, dass zu viele Autos in der Stadt unterwegs sind. Auch der ADFC, quasi der Lobbyverband für Fahrradfahrer*innen, fordert für den Verkehr in Hamburg eine Richtungsänderung. Der Verein tritt für mehr Radverkehr ein, fordert Infrastrukturmaßnahmen und auch ein Tempolimit von 30 km/h in der Innenstadt.

Neben der steigenden Verkehrssicherheit und dem umweltschonenden Effekt erhofft sich der Verein, dass mehr Autofahrer*innen auf den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad umsteigen. Von der Maßnahme verspreche man sich auch eine lebenswertere Innenstadt.

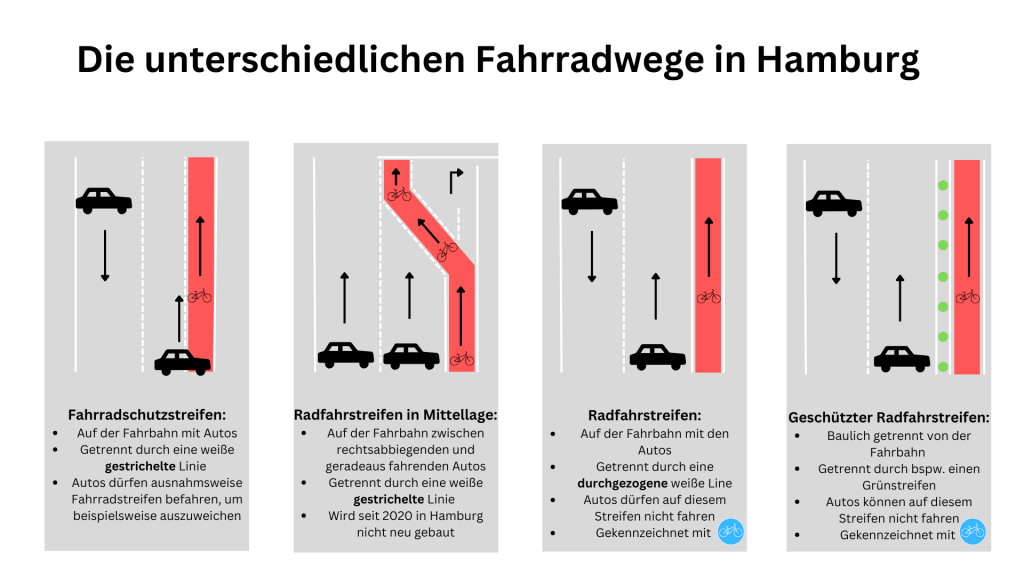

Ebenfalls weist Lütke darauf hin, dass Radweg nicht gleich Radweg ist. Auf dem Schutzstreifen, ein auf der Fahrbahn markierter Streifen für Fahrräder, fühlen sich Menschen dem Fahrradmonitor 2023 zufolge besonders unsicher. Geschützte Fahrradstreifen, die baulich von der Fahrbahn getrennt sind, sorgen für ein deutlich höheres subjektives Sicherheitsgefühl. Wobei das ein trügerisches Sicherheitsgefühl sein kann, wenn Radfahrer*innen für Autofahrer*innen nicht erkennbar auf dem Fahrradweg fahren und es an Kreuzungen zu Abbiegeunfällen kommt.

Zukunft des Radverkehrs

Die Bürgerschaftswahl am 2. März 2024 war auch eine Abstimmung über die Zukunft der Mobilität in Hamburg. Bei einer Diskussionsveranstaltung des ADFC diskutieren Verkehrspolitiker über ihre Forderungen: „Viele Radwege bauen, auf denen Menschen gerne fahren wollen”, sagt Anjes Tjarks als Vertreter der Grünen über ein Ziel der Partei. Der aktuelle Verkehrssenator stellt in Aussicht, dass die Stadt 100 Kilometer Radweg im Jahr neu bauen oder sanieren werde. Bei diesem Punkt unterstützt ihn Lars Poch nicht, Verkehrspolitiker der SPD: „Wir sagen, wir möchten den Menschen ein gutes Angebot machen. Wir wollen jetzt keinen zwingen, Fahrrad zu fahren.”

CDU möchte Autos behalten, Linke fordert Tempo 30

Kritischer steht die CDU zur Förderung des Radverkehrs in Hamburg. Richard Seelmaecker von der CDU sagt: „Momentan habe ich den Eindruck, dass einige der Verkehrsanlagen so geplant werden, dass Autos bewusst verdrängt werden. (...) Ich sage, nein, ich möchte keine Politik, in der zwangsweise solche Dinge getan werden.”

"ich möchte wertgeschätzt werden von den Autofahrenden als ein wichtiges Element des Straßenverkehrs, das man nicht über den Haufen fahren darf"

Im Gegensatz dazu fordert die Linke neben dem Ausbau der Radinfrastruktur als einzige Partei Tempo 30 in der Innenstadt. Heike Sudmann sagt: „Ich möchte einfach bessere Rahmenbedingungen in ganz Hamburg haben (...) ich möchte wertgeschätzt werden von den Autofahrenden als ein wichtiges Element des Straßenverkehrs, das man nicht über den Haufen fahren darf.”

FDP und AfD mit anderen Ansätzen

Die FDP war bei der Diskussionsveranstaltung nicht vertreten. In ihrem Wahlprogramm spricht sich die Partei für die Priorisierung der Sanierung alter Radwege aus, statt neue zu bauen. Außerdem pocht die FDP darauf, die Regelbreiten von Fuß- und Radwegen zu verkleinern.

Die AfD war bei der Veranstaltung ebenfalls nicht vertreten. In dem Wahlprogramm schreibt die Partei: Sie will sich bei der Konzeptionierung auf „ein störungsfreies, baulich voneinander getrenntes Miteinander von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern konzentrieren”.

Eine Stadt ohne Verkehrstote?

Ob ADFC oder Parteivertreter*innen – immer wieder ist „Vision Zero” Thema. Die Idee dahinter ist: keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr zu haben. Das Konzept stammt ursprünglich aus Schweden und wurde dort bereits in den 1990er-Jahren gesetzlich verankert. Mittlerweile verfolgen zahlreiche Städte weltweit dasselbe Ziel.

Was bedeutet Vision Zero konkret?

Sichere Infrastruktur: Ausbau von geschützten Radfahrstreifen.

Angepasste Geschwindigkeiten: Tempo-30-Zonen in Wohngebieten und an Unfallschwerpunkten.

Klare Verkehrsregeln und konsequente Kontrollen: strengere Ahndung von Verkehrsverstößen wie über eine rote Ampel fahren oder zu enges Überholen.

Moderne Technik: Assistenzsysteme in Autos, bessere Beleuchtungskonzepte und intelligente Ampelschaltungen.

Hamburgs Weg zur Vision Zero

Seit 2007 hat sich Hamburg der Vision Zero verpflichtet. Ein weiterer Schritt war die Gründung des Bündnisses für den Radverkehr, das den Ausbau sicherer Fahrradwege vorantreibt. Zudem setzt Hamburg verstärkt auf Fahrradstraßen, auf denen Radfahrer*innen Vorrang genießen, sowie auf baulich getrennte Radwege, um das Unfallrisiko zu minimieren.

Der ADFC Hamburg kritisiert, dass die Stadt Hamburg zwar viel in den Ausbau der Radinfrastruktur investiert, jedoch in manchen Bereichen immer noch Sicherheitslücken bestehen – etwa an großen Kreuzungen oder an Baustellen.

Die Todeszahlen zeigen, dass Hamburg sich in den letzten sechs Jahren eher von der Vision Zero entfernt hat. Verglichen mit anderen Großstädten gab es in Hamburg zwar nicht die meisten tödlichen Fahrradunfälle, aber es zeigt sich auch keine Verbesserung.

Während es 2018 einen Toten je Millionen Einwohner*innen in Hamburg gab, waren es 2023 sogar knapp fünf. Neun Menschen sind in diesem Jahr gestorben. 2024 verzeichnet Hamburg sogar zehn Fahrradtote. Mehr als in Berlin, München, Paris oder Köln.

Ist Vision Zero realistisch?

Helsinki zeigt, dass Vision Zero keine Utopie ist. Die Stadt hat es geschafft, keine Verkehrstoten mehr zu haben. Entscheidend dafür war eine konsequente Verkehrspolitik, die auf weniger Autoverkehr, sichere Rad- und Fußwege sowie ein effizientes ÖPNV-System setzt.

Myrla hatte zum Glück keine schweren Unfälle. Es gibt keine Routen, die sie meidet. Trotzdem hat sie jetzt einen rot leuchtenden Sensor hinten an ihrem Fahrrad befestigt, der mit ihrem Navi am Lenker verbunden ist. Er zeigt, wenn sich jemand von hinten nähert und mit welchem Abstand. Andere Verkehrsteilnehmer*innen sehen sie so auch besser.

Sie findet es wichtig, selbstbewusst im Straßenverkehr aufzutreten, sich aber trotzdem nicht immer durchsetzen zu müssen. „Ich habe das Gefühl, man muss irgendwie gegeneinander ankämpfen”, sagt Myrla. Die Menschen würden weniger vorausschauend fahren und „das Verständnis füreinander und die Rücksicht aufeinander wird weniger”, sagt sie. „Alle wollen immer Recht haben.”

Als Radfahrerin werde sie auch weniger ernst genommen. Myrla sagt: „Wenn mir ein Auto entgegenkommt, hatte ich schon so oft die Situation, dass die Autos hinter mir trotzdem noch überholt haben. Wäre ich ein Auto gewesen, hätten sie sich wahrscheinlich hinter mich gestellt und auch gewartet. Aber als Radfahrer hat man keine Knautschzone. Wenn was passiert, dann ist man derjenige, der auf der Straße liegt.”

Insgesamt sind im Jahr 2023 neun Fahrradfahrer*innen in Hamburg tödlich verunglückt. Zwei davon waren Alleinunfälle.

![Hamburg prüft Ein Demoschild mit der Aufschrift: Recht[s]zeitig Prüfen. Jetzt.](https://fink.hamburg/wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8743-2-218x150.jpg)