Mia Sophie Oberländer dachte lange, sie sei zu groß. Viel zu groß für eine Frau. Dieses Gefühl, aus der Reihe zu tanzen, hat sie in ihrem Comic „Anna“ verarbeitet. Und dafür den Comicbuchpreis 2021 der Berthold Leibinger Stiftung gewonnen.

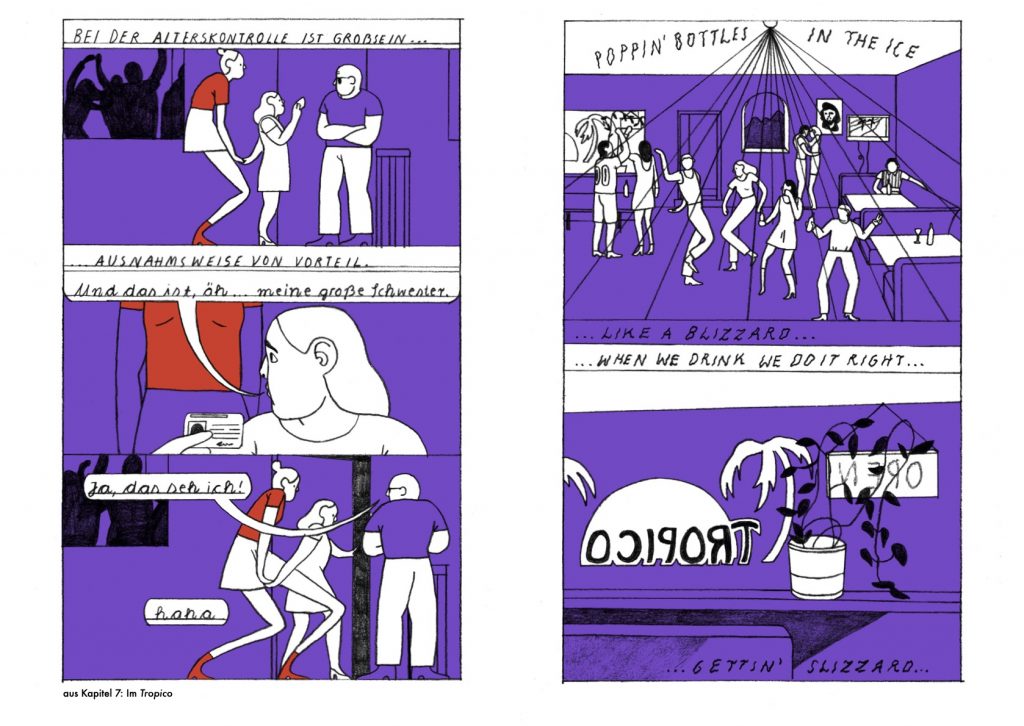

Anna 1, Anna 2 und Anna 3 stehen für drei verschiedene Generationen in einer Familie, aus einem kleinen Dorf in den Bergen. Das Problem: Anna 2 und Anna 3 sind zu groß. Zu groß für eine Frau – zumindest laut den Dorfbewohner:innen. Denn Mia Oberländer schreibt in ihrem Comic „Anna“ aus Sicht der Bewohner:innen: „Berge haben groß zu sein, Frauen aber nicht.“

Mia Sophie Oberländer wurde 1995 in Ulm geboren. Zwanzig Jahre später fing sie ihr Studium der Illustration an der HAW Hamburg an. Während ihres Bachelorstudiums spezialisierte sie sich auf graphische Erzählungen. Zurzeit ist Mia als freiberufliche Illustratorin tätig und im Master Grafische Erzählung bei Professorin Anke Feuchtenberger an der HAW Hamburg eingeschrieben. Seit 2019 organisiert sie das Hamburger Comicfestival mit.

FINK.HAMBURG hat die Illustratorin getroffen und sie zu ihrem Comic „Anna“ befragt. Dabei ging es neben Diskriminierung und das Anderssein auch um Transgenerationale Trauma Vererbung, über die ersten Illustration-Jobs während der Schulzeit und um Kreativität in der Corona-Pandemie.

105 Autor:innen und Zeichner:innen aus Deutschland, Russland, Schweiz, Ungarn und Österreich bewarben sich für den Comicbuchpreis 2021. Die Berthold Leibinger Stiftung schreibt den Comicbuchpreis seit 2014 jährlich aus. Dabei werden unveröffentlichte, deutschsprachige Comics ausgezeichnet, deren Fertigstellung absehbar ist.

Vielleicht kann ich wirklich Comiczeichnerin sein

FINK.HAMBURG: Du bist mit der Einreichung deiner Bachelorarbeit, dem Comic „Anna“, die Gewinnerin des Comicbuchpreises 2021 der Berthold Leibinger Stiftung geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.

Mia Sophie Oberländer: Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewinnen könnte. In den Vorjahren haben den Preis häufiger etablierte Illustrator:innen gewonnen. Ein Jahr vor mir war es Max Baitinger, der bereits mehrere Comics veröffentlicht hat. Ich war schon überrascht, dass ich als Comiczeichnerin ohne Veröffentlichungen diesen Preis erhalten habe. Das aller Tollste an diesem Preisgewinn ist, dass ich denke, ich kann vielleicht wirklich Comiczeichnerin sein und davon leben.

Wie bist du zum Zeichnen gekommen? Hast du das auch früher schon gemacht?

Ich hatte irgendwann eine Zeitschrift mit meiner besten Freundin in der Schule. Und ich habe für meine Klassenkamerad:innen die Namenssticker für ihre Schulhefte gezeichnet. Das war ein sehr komisches Geschäftsmodell. Eine Freundin von mir war die Managerin. Sie hat gefragt, wer welches Motiv haben will und das Geld eingesammelt. Ich musste dann alles zeichnen. Am Ende haben wir das Geld fifty-fifty geteilt. Ich habe dann immer gedacht, ich will entweder Journalistin oder Illustratorin werden.

Graphische Erzählungen und der Aha-Moment

Bist du schon immer in Richtung Comiczeichnen gegangen, oder hat sich das während deines Bachelorstudiums entwickelt?

Ich wollte eigentlich immer Kinderbuchillustration machen. Ich mochte die Idee, dass man bei Kinderbüchern zwei Ebenen hat. Man erzählt etwas kleinen Kindern und dann parallel noch der oder dem Vorlesenden. Daher habe ich die ersten vier, fünf Semester hauptsächlich bei Prof. Bernd Mölck-Tassel Kurse belegt. Der betreut den Kinderbuchzweig an der HAW. Irgendwie wurden meine Arbeiten aber einfach nie für Kinder.

Gab es einen Schlüsselmoment, dass du dich gegen die Kinderbuchillustration entschieden hast?

Ich war drei Mal in Bologna auf der Kinderbuchmesse. Dort haben wir Studierenden uns alle immer mit unseren Portfolios bei Verlagen angestellt. Das war so ein bisschen wie ein Germanys-Next-Topmodel-Casting.

Als ich dort zum dritten Mal war, gab es einen Moment, wo jemand zu mir gesagt hat: „Ich liebe deine Arbeiten, aber das ist doch einfach gar nicht für Kinder.“ Ich habe gemerkt, dass das stimmt. Dann habe ich es einfach gelassen.

Im nächsten Semester bin ich zu Anke Feuchtenbergers graphischen Erzählungen gegangen. Das war dann total super und so ein richtiger Aha-Moment. Beim Comic kann man einfach alle möglichen Sachen in einen Topf schmeißen. Es gibt nicht so viele Regeln oder es ist auch nicht so schlimm, wenn man nicht alles versteht. Das ist so ein bisschen der Witz. Im fünften, sechsten Semester habe ich dann angefangen, Comics zu zeichnen.

Was Anna 3 mit Anna 1 und Anna 2 zu tun hat

In deinem preisgekrönten Comic geht es um große Frauen in einem Dorf in Süddeutschland und wie diese Frauen auf Grund ihrer Größe diskriminiert werden. Wie bist du auf das Thema gekommen?

Es geht dabei eigentlich um meine Mutter, Großmutter und mich. Am Anfang wollte ich vermeiden, den autobiografischen Bezug zuzugeben. Ich dachte, es ist ja nicht nur meine Geschichte, sondern es ist auch die Geschichte meiner Mutter und die meiner Großmutter. Aber es macht einfach mehr Sinn zu erklären, wie die Geschichte tatsächlich entstanden ist. Es geht darum, dass meine Mutter 1,80 Meter groß ist und auch so dünn, wie ich. Sie ist 1960 geboren, in der Nachkriegszeit, in einem kleinen Ort. Ihre Größe fanden die Dorfbewohner:innen einfach kacke. Weil dünn sein, ein bisschen wie arm sein ist und groß sein, irgendwie nicht feminin sei. Ihr wurde sehr oft gesagt, dass das so eigentlich nicht richtig sei.

Und hast du diese Probleme dann auch erfahren?

Ja. Ich komme nicht aus einem Dorf aber aus einer kleinen Stadt. Und dort fühlen sich Nachbarn auch ständig berufen, das Äußere zu kommentieren. Sowas wie: „Wenn du dich zur Seite drehst, dann sieht man dich gar nicht mehr.“ Als meine Schwester und ich größer geworden sind, hat meine Mutter festgestellt, dass unser Körperbau sich in eine ähnliche Richtung entwickelt wie der ihre. Da wollte sie unbedingt eine positive Konnotation herstellen. Sie wollte, dass wir damit cool sind und nicht irgendwie uns zu groß oder zu dünn fühlen.

Dadurch war einfach zu viel Fokus auf dem Thema, auch wenn man sich bemüht, das immer nur positiv zu behaften. Man ist als Kind trotzdem irritiert und fragt sich, warum das ständig thematisiert wird. Das hat dazu geführt, dass ich lange gedacht habe, ich sei eine riesige Person. Ich bin 1,75 Meter groß, das ist wirklich keine riesige Größe. Die Rückmeldungen aus dem Umfeld plus diese schräge positive Behaftung in meinem eigenen Haus, haben dann dazu geführt, dass ich dachte ich bin der größte Mensch der Welt.

Was hat dir geholfen, mit deiner Größe besser umzugehen?

Ich bin nach Hamburg gezogen und meine Freunde waren total irritiert, als ich dann irgendwann mal gesagt hab, dass ich so groß bin und meinten: „Du bist doch nicht groß.“ Darüber habe ich nachgedacht und festgestellt, dass ich wirklich nicht so groß bin. Dann habe ich mich gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass ich über zehn Jahre der festen Überzeugung war, ich sei ein völliges Monstrum. Schließlich bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das Transgenerationale Trauma Vererbung heißt.

Transgenerationale Trauma Vererbung

Was genau ist das?

Es geht darum, dass man Traumata über Generationen weitergeben kann. Man vererbt Ängste und Verhaltensweisen, ohne dass die Person, die quasi diese Ängste oder die Verhaltensmuster weiterführt, das Ursprungstrauma erlebt hat.

Bei meinen Recherchen habe ich gelernt, dass sich das eigene Selbstwertgefühl in der frühen Kindheit aufbaut. Dabei geht es um ein Gefühl, dass man gewollt ist und auch Fehler machen darf. Das Gefühl, dass man selbst eine Daseinsberechtigung hat. Diese Daseinsberechtigung bekommt man durch Bestätigung aus dem nahen Umfeld. Wenn man das bekommt, ist das super. Dadurch wird man immun gegen Kommentare aus dem Umfeld. Wenn man die Bestätigung nicht bekommt, wird es anstrengend. Dann glaubt man meist alles, was man gesagt bekommt und man muss lernen, sich wieder davon zu befreien.

Die Transgenerationale Trauma Vererbung hast du mit in deinem Comic verarbeitet?

Das Thema steckt nicht direkt in dem Comic drin. Aber es ging darum, dass man den Mechanismus versteht: Wie Kommentare aus dem Umfeld oder aus der eigenen Familie die Selbstwahrnehmung beeinflussen. Und wie man dann vielleicht eine total irrationale Selbstwahrnehmung entwickeln kann, die gar nichts mit der Fremdwahrnehmung durch andere zu tun hat. Das fand ich spannend. Darum geht es ein bisschen in dem Comic. Ich wollte keinen Erklär-Comic machen. Deswegen habe ich das Ganze wieder mehr mystifiziert.

Es geht um ein Gefühl…

Was ist die Kernaussage deines Comics “Anna”?

Ich wollte das Gefühl vermitteln, das man hat, wenn man sich eingestanden hat, dass man aus der Norm fällt. Dieses unangenehme Gefühl, das immer wieder auftaucht. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel, in dem eine von diesen drei Frauen auf einen Berg klettert, weil sie gar keinen Bock mehr hat. Und dann schreit sie einfach ein Kapitel lang. Sie schreit von da oben das Dorf an. Das soll den Leser:innen ein bisschen näherbringen, wie sich sowas anfühlen kann. Man soll mitleiden, wenn man den Comic liest.

Bezieht sich dein Comic ausschließlich auf (zu) große Frauen? Oder wolltest du damit auch etwas anderes thematisieren?

Der Comic ist etwas surreal, dadurch dass die Frauen so riesengroß sind. Ich wollte mit der surrealen Komponente erreichen, dass man das Thema leichter in andere Situationen übersetzen kann. Es kann nicht nur auf riesige Frauen angewendet werden, sondern zum Beispiel auch auf winzige Frauen.

Bei den Geschichten, die ich in dem Comic erzähle, bin ich von meinem eigenen Erfahrungshorizont ausgegangen. Von Lehrerinnen, die mich gefragt haben, ob ich eigentlich magersüchtig bin. Oder meiner Schwimmlehrerin, die mir gesagt hat, dass es kein Wunder ist, dass ich das Seepferdchen nicht bestanden habe, weil ich sowieso zu dünn bin und das proportionsmäßig gar nicht funktionieren kann. Es soll aber bewusst nicht um mein Schicksal gehen. Ich wollte, dass auch andere Leute sich identifizieren können. Es geht eben um das Gefühl. Ich glaub das ist ein Gefühl, das viele haben.

Hast du mit anderen Leuten auch über das Thema gesprochen?

Ich habe am Anfang alle meine Freund:innen gefragt, was für schlimme Sachen zu denen gesagt wurden. Es war richtig grausam. Zum Beispiel meinte die Oma von einer Freundin irgendwann aus dem Nichts zu ihr: „Also mit den dünnen Schenkeln kannst du niemals einen Mann halten, iss lieber auf.” Ich habe mich viel mit anderen darüber unterhalten. Ich glaube das muss man machen, wenn man will, dass das Buch nicht nur für einen selbst funktioniert. Durch Gespräche mit Freundinnen habe ich gemerkt, welche Punkte die wichtigen sind. Aber ich habe auch viel intuitiv gemacht.

Comics: Nähe und Distanz

Hast du jemanden als Vorbild, der/die Diskriminierung und Ausgrenzung behandelt?

Wenn wir jetzt im Uni-Kontext bleiben, finde ich die Comics von Whitney Bursch mega toll. Die macht Comics zum Thema Rassismus, Diskriminierung – aber nicht nur das. Sie macht auch etwas zum Beispiel zu Erfahrung mit Onlinedating. Sehr viele tolle Sachen.

Warum eignet sich Comic besonders gut, um polarisierende Themen darzustellen?

Weil ich zwei Ebenen habe: Text und Bild. Man muss beide nicht die ganze Zeit benutzen und man kann zwischen beiden Ebenen wechseln. Außerdem kann man in Comics sehr leicht irrsinnige Logikregeln kreieren. Deswegen finde ich es einfacher, auch komische Gefühlslagen zu illustrieren. Ich finde Comic hat die perfekte Kombination aus Distanz und Nähe. Man kann den Leser:innen total nah sein. Und dann kann man wiederum einfach eine Distanz herstellen, wenn man welche braucht.

Du veranstaltest auch das Hamburger Comicfestival mit. Findet das dieses Jahr statt?

Ja, das stimmt. Vom 1. bis 3. Oktober. Es gibt noch eine knappe Woche Vorlauf und Nachlauf mit Ausstellungen. Aber das Veranstaltungsprogramm ist vom 1. bis 3. Oktober an verschiedenen Standorten auf St. Pauli, in der Neustadt und im Karoviertel. Mit dabei ist unter anderem auch die Illustratorin Whitney Bursch, von der ich eben erzählt habe.

Marieke Weller ist zwar 1990 geboren, aber trotzdem kein Digital Native, sagt sie. Weil sie ohne Privatfernsehen aufgewachsen ist, glaubte sie noch als Studentin, die Heimatstadt der Simpsons sei Futurama. Eigentlich wollte sie „Was mit Bio“ machen, nach einem Gap Year an einer norwegischen Folkehøgskole mit dem Schwerpunkt Kunst wurde es dann aber doch „Was mit Medien“. Mit dem Bachelor in Werbung und Marktkommunikation an der Stuttgarter HdM im Gepäck zog die gebürtige Göttingerin schließlich nach Hamburg. Dort lernte sie erst den Alltag einer PR-Agentur kennen und war dann für die Kommunikation eines Harburger Krankenhauses verantwortlich – mitten in der Pandemie. Als Corona losging, war Marieke aber gerade an einem Ort, an dem man kaum andere Menschen trifft: beim Wandern im Himalaya. Kürzel: maw