Videospiele sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Popkultur. Aber nur wenige Games werden auch in Deutschland entwickelt. Wie schafft man es, in Deutschland als Videospielentwickler erfolgreich zu sein?

Sonntagabend, irgendwo in Hamburg. Es geht ein spitzer Schrei durch die Wohnung. Dies ist aber nicht der Anfang einer True-Crime-Geschichte. Der Grund für den Schrei ist kein Gewaltverbrechen: Der Blaue Panzer hat mal wieder zugeschlagen. Wer schon mal Mario Kart gespielt hat, weiß, wovon die Rede ist. Für alle anderen: Der Blaue Panzer ist im Rennspiel Mario Kart eine Waffe, um die Person auf Platz eins aus der Bahn zu werfen. Der Blaue Panzer kann darüber entscheiden, wer ein Rennen gewinnt.

In Deutschland wird viel gezockt

Videospiele emotionalisieren die Menschen und sie gehören für viele Deutsche zum Alltag. Laut dem Jahresreport 2023 des Verbands der deutschen Games-Branche (Game) spielen 58 Prozent der Deutschen regelmäßig Videospiele. Die Spieler*innen sind nicht nur junge Menschen: Sie sind im Durchschnitt 37,9 Jahre alt. Und auch das Klischee, dass Männer eher zocken als Frauen, wird durch die Studie widerlegt. 48 Prozent der Spieler*innen sind weiblich. Deutschland ist also ein Videospielland. Das schlägt sich aber nicht in den Beschäftigungszahlen nieder. Laut Game waren 11.992 Personen im Jahr 2023 in der deutschen Videospielbranche beschäftigt. Im Vergleich dazu waren es in Frankreich (2021/22) 32.000, in Großbritannien (2022/23) 74.000 und in den USA (2020) 143.000 Menschen.

In Deutschland gibt es also viele Spieler*innen, aber nur wenige Entwickler*innen von Videospielen. Da stellt sich die Frage: Wie wird man in Deutschland Spieleentwickler*in? „Einen entsprechenden Studiengang wählen, ist vermutlich der sicherste Weg”, sagt Leonhard Gläser. Er ist Masterstudent im Studiengang Games an der HAW Hamburg. Leo und seine Kommiliton*innen Sarah Inés Roeder, Maximilian Götz und Rody Nawezi haben vor kurzem gemeinsam das Spielestudio Amberdive Interactive gegründet. Sie sind also dort angekommen, wo viele junge Spieler*innen in Deutschland gerne hin wollen. Wie haben sie das geschafft?

Muss man zocken, um Videospielentwickler zu werden?

Im Bachelor haben die vier in unterschiedlichen Fachrichtungen studiert: Wirtschaftsinformatik, Design, Digital Arts und Multimedia VR Design. Und sie haben nicht mal alle Videospiele gespielt. Sarah sagt sogar: „Videospiele waren nie so mein Ding. Das hat sich tatsächlich erst im Bachelor und erst recht im Master entwickelt.” Heute zocken aber alle vier und sie lassen sich auch von ihrem Hobby inspirieren: „Wir zocken gar nicht so sehr die gleichen Games und deshalb zieht jeder seine Inspiration aus unterschiedlichen Spielen. Und das ist in der Kombination wahnsinnig interessant”, sagt Maxi.

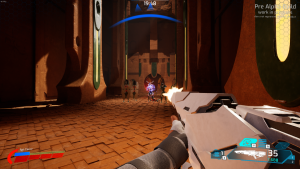

Das Pilotprojekt der vier jungen Spieleentwickler*innen heißt “Replicore”, ein Vier-Personen-Koop-Shooter. Außerdem entwickeln sie nebenbei “Brick Buddies”, ein Couch-Koop-Game für zwei Personen, bei dem es hauptsächlich darum geht, Blöcke aufeinanderzubauen. Zwei sehr unterschiedliche Spiele. Letzteres habe das Team aus Spaß an einem Wochenende entwickelt. Replicore ist aus ihrem Studienprojekt heraus entstanden. Um daraus ein fertiges Spiel zu machen, braucht es aber mehr als nur ihre Expertise. Es braucht vor allem Geld.

Videospiele kosten viel Geld

Deshalb hat sich das Team auf eine Förderung der Stadt Hamburg beworben. Sie bekamen den Zuschlag für eine Fördersumme von 80.000 Euro. Eine Zahl, die für Studierende erstmal ziemlich hoch wirkt. Das Geld wird den eigenen Kalkulationen zufolge aber nicht reichen. Sie sind zusätzlich auf einen Publisher angewiesen, der das Projekt unterstützt. Ein Publisher ist ein Verleger für Games. „Mittlerweile ist das alles ein bisschen greifbarer, aber es sind immer noch große Summen”, so Rody. „Das sind einfach große Projekte, die viel Geld kosten. Da arbeiten viele Menschen dran. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns das Geld in die Tasche stecken. Man bezahlt damit im Endeffekt die Leute.”

Bei der Suche nach einem Publisher wird auf das Team noch der ein oder andere Pitch zukommen. Ein Pitch ist eine Präsentation, bei der die Entwickler*innen dem Publisher ihr Spiel verkaufen möchten. Wie man das macht, haben die vier in ihrem Studium gelernt. Außerdem haben sie einiges auf Workshops der Kreativgesellschaft Gamecity Hamburg gelernt. Da ging es beispielsweise um Projektmanagement, Kostenkalkulation oder eben Pitches. Um an derartigen Kursen teilzunehmen, muss man natürlich keinen Games-Studiengang belegt haben. Trotzdem sagt Leo, dass das helfen kann: „Ich habe keinen Vergleich, aber wahrscheinlich geht das besser über ein Studium, als wenn man sich zu Hause in seinem Kämmerlein hinsetzt und das alles selbst recherchieren muss.”

Deutschland hinkt hinterher

Das Studium hilft nicht nur dabei, sich die Expertise anzueignen. Es erleichtert auch den Aufbau eines Netzwerks. „Sobald man Teil der Community ist, kommt man sehr schnell an Ressourcen und Informationen, was man alles machen muss”, sagt Sarah. Doch so zufrieden die vier auch mit ihrem Studium und der Unterstützung durch die Stadt scheinen, sehen sie bei der Förderung in Deutschland noch viel Luft nach oben. „Im internationalen Vergleich steht Deutschland nicht so wahnsinnig gut da”, so Maxi. „Die Deutschlandförderung war in den letzten Jahren extrem unzuverlässig. Es wird ständig von heute auf morgen der Geldhahn zugedreht. Es gibt Projekte, denen eigentlich Geld zugesagt wurde, die es aber niemals bekommen. Das führt teilweise sogar zu Insolvenzen”, sagt er.

In anderen europäischen Ländern sei die Lage deutlich angenehmer. Frankreich oder Schweden täten beispielsweise deutlich mehr für die Games-Industrie im eigenen Land. Kleinere Projekte wären in Deutschland möglich, aber je größer sie sind, desto schwieriger werde es. „Größere Unternehmen lassen sich lieber in anderen Ländern nieder, wo es zuverlässigere und umfangreichere Förderprogramme gibt”, erklärt Maxi.

Videospielentwickler brauchen ein Portfolio

Aber wie kommt man denn jetzt in Deutschland in diese Branche hinein? Leo sagt, man müsse sich erstmal festlegen, ob man ein Tausendsassa sein möchte, der ein Spiel komplett allein entwickelt – oder ob man sich auf einen Teilaspekt fokussiert und in einem Team arbeitet. „Möchte ich Musik und Sounds machen? Möchte ich programmieren? Möchte ich 3D- oder 2D-Gestaltung machen?” Dahingehend solle man seinen Studiengang wählen. Design- oder Informatikstudiengänge seien keine schlechte Idee. „Und dann sollte man sich möglichst früh vernetzen. Also zu Szenetreffs gehen und mit Leuten quatschen, sich Vorträge anhören, zu Festivals gehen”, so der Student.

Außerdem sagt Maxi, dass ein Portfolio wichtig ist: „Das ist meistens das, was einen in die Branche bringt. Die meisten gucken sich nicht die Studiennote an. Das Portfolio ist ausschlaggebend und deshalb ist der genaue Studiengang letztlich auch nicht so wichtig.” Denn durch neue Tools wird es auch für Menschen, die nicht programmieren können, immer einfacher, Videospiele zu bauen. Maxi, der selbst programmieren kann, findet das gut: „Durch diese Tools wird die Einstiegshürde extrem niedrig gehalten”, sagt er. „Selbst wenn man das normale Programmieren überhaupt nicht mag, kann man für das visuelle Programmieren eine Leidenschaft entwickeln.” Dadurch werde die Branche immer einsteigerfreundlicher.

Den Einstieg haben Sarah, Rody, Maxi und Leo geschafft. Wo soll es in Zukunft hingehen? „Langfristig wollen wir größer werden”, sagt Rody. „Aber jetzt in dieser Phase planen wir, im Kernteam zu bleiben.” Leo sagt, es gebe eine langfristige Vision mit Replicore. „Wir wollen es größer, umfangreicher und spaßiger machen.” Das seien aber alles Fragen für die Zukunft. „Momentan fühlt es sich gut an, so wie es ist”, sagt er.

Moritz Löhn, Jahrgang 1996, hat schon einmal ein Sachbuch in 30 Tagen geschrieben. “Fußball Fakten – Von der Bundesliga bis zur WM” heißt es und enthält 40 Geschichten über das schönste Spiel der Welt. Fürs Fußballschauen wird Moritz sogar bezahlt: Er tickert für sport.de und hat schon in der Online-Redaktion von Sport1 gearbeitet. Sportjournalismus ist auch sein Berufsziel – am liebsten investigativ. Studiert hat er Medien und Information an der HAW Hamburg. Auch ehrenamtlich engagiert er sich: Er betreut ein Ferienzeltlager in Dänemark und ist Co-Trainer bei der vierten Herrenmannschaft des USC Paloma. Moritz ist Mate- und Mario-Kart-süchtig. Eine gute Grundlage für die nächsten Bücher.

(Kürzel: mol)