In der Frauenklinik Finkenau wurden einst auch Hebammen ausgebildet. Meine Mama war eine von Ihnen. Seit 2010 gehört das Gebäude zur HAW Hamburg. Heute habe ich hier meinen Lebensmittelpunkt. Zusammen waren wir auf dem Campus unterwegs.

Titelbild: Julia Chorus

Schon seit über 80 Jahren wird in dem Backstein-Gebäude in der Finkenau gelernt und gelehrt. Wenn auch mit Unterbrechungen. Seit 2010 befindet sich in der Finkenau 35, der Kunst- und Mediencampus der HAW Hamburg. Davor war hier die Frauenklinik Finkenau mit anliegender Schule, in der Hebammen ausgebildet wurden. Vieles hat sich seitdem verändert, einiges ist gleich geblieben.

Meine Mama hat von 1991 bis 1994 ihre Hebammenausbildung in der ehemaligen Frauenklinik gemacht. Bei einem gemeinsamen Rundgang über den heutigen Campus Finkenau erfahre ich einiges über das Gebäude und die Arbeit als Hebamme – vor allem aber: vieles über meine Mama.

Wir stehen vor der Mensa der HAW Hamburg, einem Neubau, der im Herzen des Geländes des Campus Finkenau liegt. Meine Mama ist etwas aufgeregt: Obwohl sie nicht weit weg wohnt, ist es das erste Mal, dass sie nach ihrer Ausbildung wieder hier ist. Ich merke schon zu Beginn unseres Treffens, dass sie mir sehr viel zu erzählen hat. Ich muss sie zurückhalten, weil ich mit der Tonaufnahme noch gar nicht so weit bin.

Von außen ist das Hauptgebäude der – wie meine Mama sagt – “altehrwürdigen Finkenau” erhalten geblieben. Dort, wo wir heute zu Mittag essen, sei jedoch vor 30 Jahren eine große Grünfläche gewesen. Dahinter befand sich das Schwestern- und ein Frauenwohnheim, in dem u.a. Angestellte und Schülerinnen wohnen konnten.

Immer einsatzbereit: zur Frauenklinik Finkenau in zehn Minuten

Meine Mutter wohnte in dem Schwesternwohnheim nahe der Finkenau. „Genau wie du jetzt auch”, sie lacht. Ihr Zimmer war mit zehn Quadratmetern sehr klein. Die Lage war jedoch praktisch, betont sie: „So brauchte ich zum Unterricht nur zehn Minuten. Und auch, weil wir oft in Bereitschaft sein mussten, war es sehr angenehm, hier im Wohnheim zu wohnen.“ Die Nähe zum Eilbekkanal und die Grünflächen gefielen ihr sehr.

Sie erzählt, dass sie jeweils drei Wochen Schule hatte und drei Wochen auf der Station arbeitete. Die Hebammenschule befand sich auf dem Gelände der Frauenklinik. Heute haben hier mitten auf dem Campusgelände der Fachschaftsrat und der AStA ihr Büro. Wir nehmen den Eingang im Untergeschoss. Sie zeigt auf einen Wäschewagen: „Der hätte hier genauso damals stehen können. Im Keller wurde hauptsächlich Wäsche gewaschen.” Sie wirft einen Blick auf die Illustrationen, Plakate und Fotos an der Wand und ergänzt: „Ich habe mich hier früher ungerne aufgehalten, weil es so dunkel und verlassen war, aber jetzt ist es viel schöner!” Wir gehen weiter in das zweite Obergeschoss, ihren damaligen Haupteinsatzort.

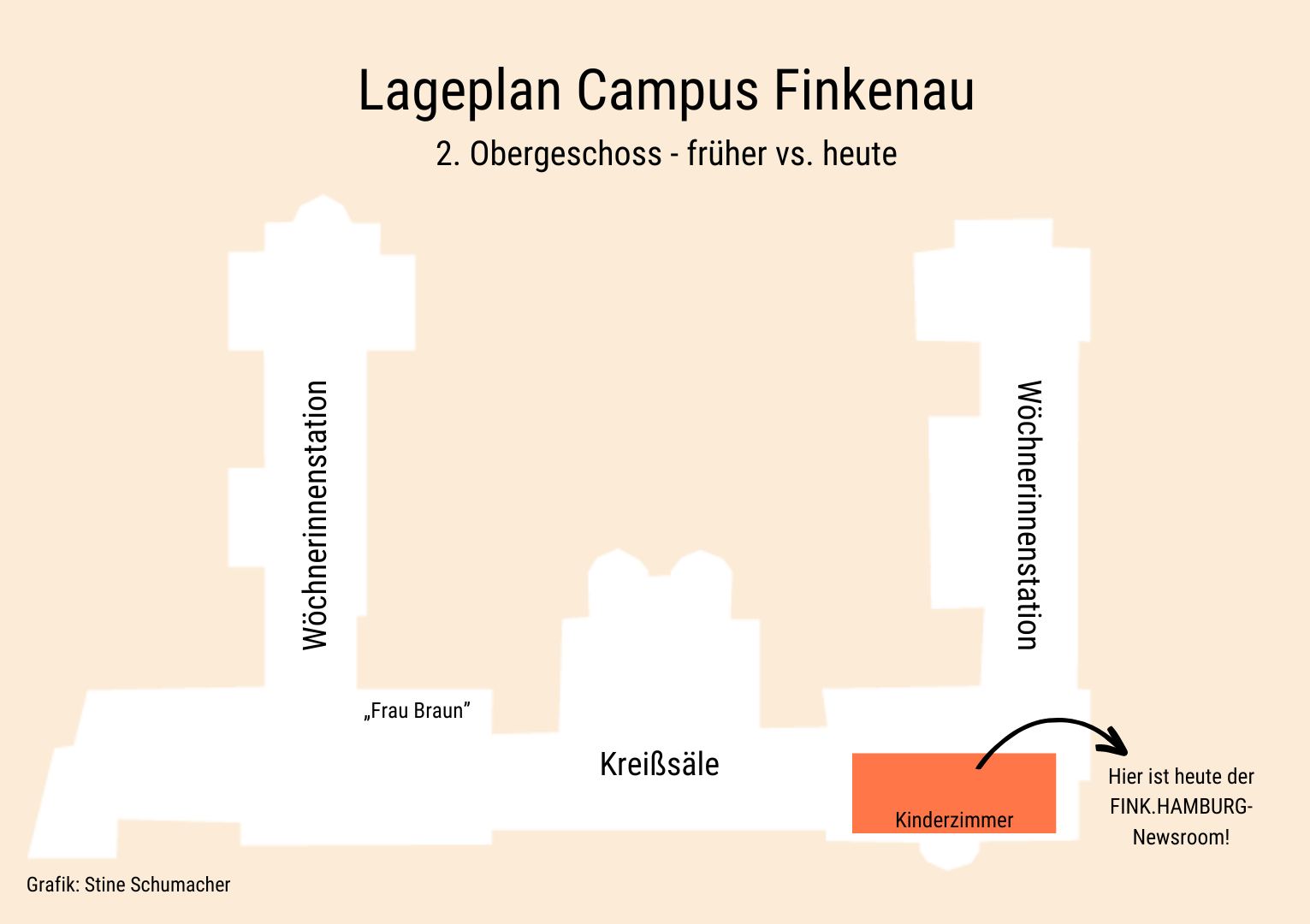

Dort befanden sich unter anderem die Kreißsäle und das Kinderzimmer. Besonders in Erinnerung sind ihr die Wöchnerinnern geblieben – kurz die „Wöchis“. So wurden die Frauen, die entbunden hatten, genannt. In den Flügeln der Frauenklinik waren ihre Patientenzimmer, die Wöchnerinnenstationen. Zu den Aufgaben meiner Mutter gehörten neben der Begleitung von Geburten nämlich vor allem die Betreuung der entbundenen Frauen und der Neugeborenen.

Auch, wenn sich die Raumaufteilung verändert hat, weiß sie noch genau, wo sie und ihre Kolleg*innen früher die Kinder entbunden, die Muttermilch gelagert und die Frauen betreut haben. Der Boden und einige Holztüren und -fenster wurden erneuert und die Inneneinrichtung an ihren neuen Nutzen angepasst, trotzdem schwebe “der Geist der Frauenklinik” noch überall im Gebäude.

Vergrößern

Grafik: Stine Schumacher

Pause bei Frau Braun

Ebenfalls im zweiten Obergeschoss: Frau Braun. Direkt vor den Kreißsälen sei ein Raum gewesen, in dem sich Hebammen zur Pause getroffen haben. „Wir nannten den Raum nur „Frau Braun“. Dort machten wir Pause und es wurde viel geraucht – daher der Name“, sagt Mama. Frau Braun sei unauffälliger gewesen als: „Ich geh mal eine rauchen“. Heute gibt es den Raum so nicht mehr.

Das ist nicht das einzige, was sich auf der Etage verändert hat: Früher gab es einen Rundgang, von dem die Kreißsäle abgingen. Die Gänge waren etwas breiter als heute, damit genug Platz für die Krankenhausbetten war. Davon übrig geblieben sind viele, kleinere Büros und etwas schmalere Wege. Den Fahrstuhl gibt es aber noch. “Der war wichtig, damit wir schnell handeln konnten, falls im Kreißsaal mal Komplikationen auftraten. Mit ihm konnten wir in den OP in das erste Obergeschoss fahren.”

Babys auf dem Servierwagen

Unmittelbar hinter den Kreißsälen befand sich das Kinderzimmer – ein Raum, in den die Neugeborenen nach der Geburt gebracht wurden. „Das war einfach so. Die Kinder wurden nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt, damit die sich erstmal erholen konnte.“

Vor ihrer Zeit an der Frauenklinik, um die 1960er Jahre, habe es am Eingang des Raumes eine Fensterscheibe mit Gardine gegeben. Dort konnten sich Väter für einen Besuch anmelden. Wollte ein Vater sein Kind besuchen, gab es Besuchzeiten, zu denen er klingeln konnte.

In den 1990ern wehte dann ein anderer Wind: Das “Rooming-in” wurde eingeführt. Die Kinder wurden in kleine Bettchen gelegt und aus dem Kinderzimmer auf die Wöchnerinnenstationen zu ihren Müttern gebracht. “Oder sie wurden in die sogenannte “Finkenauer Falte”, eine spezielle Falttechnik, gewickelt und auf einen Servierwagen gepackt. Dann wurden fünf bis sieben Babys nebeneinander gelegt, die auf die Zimmer verteilt wurden”, erzählt Mama weiter.

Während früher Neugeborene den Raum mit Leben füllten, sind es heute Studierende des Masterstudiengangs “Digitale Kommunikation”, denn: Dort, wo damals das Kinderzimmer war, sitzt heute die FINK.HAMBURG-Redaktion, erzählt mir meine Mama und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Ein Ort voller schöner Erinnerungen

Das Gebäude an der Finkenau hat sich verändert. Einiges ist geblieben: die weißen Sprossenfenster, Türen und der Eingangsbereich sind teilweise noch erhalten – vor allem aber viele Erinnerungen. „Gott sei Dank musste ich nicht viel Schlechtes erleben”, seufzt meine Mama. Mit der Frauenklinik Finkenau verbindet sie viele schöne Erinnerungen, sie sammelte Erfahrungen und fand Freund*innen fürs Leben. Wir reden noch ein bisschen weiter über ihre Ausbildung, über ihre Einsätze im OP und ihre Mitschülerinnen und Dozierenden. Dann gehen wir noch bei Baris essen – ihr damaliges Lieblingsrestaurant um die Ecke, das es zu meiner Verwunderung immer noch gibt.

Finkenau verbindet

Das Gebäude an der Finkenau 35 hat eine lange Geschichte, die mich und meine Mama verbindet. Früher Frauenklinik und der Mittelpunkt ihrer Ausbildung – heute ein Campus der HAW Hamburg und Mittelpunkt meines Studiums. Es ist spannend zu sehen, wie viel sich in so einer Zeit verändert und gleichzeitig beruhigend zu wissen, dass einige Dinge auch einfach bleiben.

Stine „die Maschine“ Schumacher hat ihren Spitznamen durch ihre hervorragenden Reflexe im Tor bekommen. Seit zwölf Jahren spielt sie Fußball, verlagerte ihre Karriere dann aber doch lieber in die Öffentlichkeitsarbeit von Eintracht Braunschweig. In der Abteilung absolvierte sie im Rahmen ihres Bachelorstudiums Kommunikationsmanagement ein Praktikum. Aber Fußball ist nicht ihre einzige Leidenschaft: Die 1999 geborene Harsefelderin ging nach dem Abitur als Au Pair nach Italien – auch um ihrem Lieblingssänger Eros Ramazzotti etwas näher zu sein. Dort vertiefte sie ihr Interesse am Fotojournalismus. Bei der Orangenschlacht in Ivrea oder beim Kochen mit der Gastfamilie – immer war die Kamera dabei. Was kann Stine eigentlich nicht? Ganz einfach: lügen. Nicht mal zur Not. Kürzel: stm