Hamburgs Straßenbäume kühlen, filtern die Luft und bieten Lebensräume. Doch der Klimawandel setzt ihnen zu. FINK.HAMBURG hat 227.000 Straßenbäume unter die Lupe genommen: Wie viel CO₂ kompensieren sie wirklich? Und wie sieht der Baum der Zukunft aus?

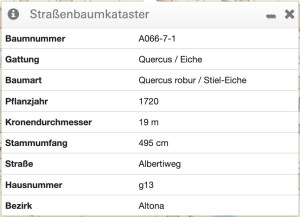

Die Französische Revolution, das erste Fahrrad, zwei Weltkriege: Der älteste Straßenbaum Hamburgs hat viel erlebt. Die Stiel-Eiche steht mitten in einem Altonaer Wohngebiet, neben dem Jenischpark. Vögel zwitschern, eine Frau joggt, Hunde ziehen an ihrer Leine. Ein schwarzer Pudel pinkelt an den ältesten Straßenbaum. Vier Menschen müssten sich an den Händen halten, um seinen Stamm zu umfassen. Vor dreihundert Jahren, als die Eiche circa gepflanzt wurde, gab es im Dorf Othmarschen sieben Bauernhöfe. Jetzt fahren Autos über den Asphalt und nicht weit entfernt heben Kräne Container auf Schiffe.

Ob die Menschen in den benachbarten Backsteinhäusern wissen, wie alt der Baum ist? Eine Frau mit Brille und hellblauem Kopftuch läuft vorbei. Ob sie wisse, dass die Eiche der älteste Straßenbaum Hamburgs ist? „Oh wie toll, ne das wusste ich nicht”, sagt sie überrascht. Sie wohne eine Straße weiter, laufe jeden Tag an dem Baum vorbei. Man sehe schon, dass die Eiche älter sei als der Baum daneben. Aber so alt? Das wusste sie nicht.

Vergrößern

Fotos: Jana Rogmann

Wir stellen vor: Hamburgs Straßenbäume

Wahrscheinlich denken die wenigsten Hamburger*innen regelmäßig über die Bäume vor ihrer Tür nach. Dabei sind die Straßenbäume überall: An der Außenalster, auf der Mönckebergstraße und entlang der Landungsbrücken. Sie spenden Schatten, filtern die Luft und schon der Anblick von Bäumen kann Stress reduzieren. Gleichzeitig wird Hamburg immer wärmer, Dürren nehmen zu und die Straßenbäume sind von Krankheiten bedroht.

Wie geht es also den Hamburger Straßenbäumen? Wie viel CO2 kompensieren sie wirklich? Und wie sieht der Baum der Zukunft aus? Um das herauszufinden, hat FINK.HAMBURG die Daten von knapp 227.000 Straßenbäume analysiert, die Hamburger*innen gefragt und mit dem Straßenbaummanager Torsten Melzer geredet.

Nur die Bäume an der Straße

Moment mal: 227.000 Bäume sind doch nicht alle Bäume der Stadt, oder? Die Hamburger Stadtbäume sind aufgeteilt in drei Bereiche: Straßenbäume, Parkbäume und Bäume auf Privatgrundstücken. Leider gibt es nur zu den Straßenbäumen konkrete Daten – deshalb dreht sich in diesem Artikel alles um die Straßenbäume.

Die meisten Straßenbäume wachsen in ...

Zuerst einmal die Frage an die Hamburger*innen: Was halten Sie von den Hamburger Stadtbäumen?

Kein Wunder, dass die Menschen in Eimsbüttel so begeistert sind von ihren Bäumen. Eimsbüttel hat die höchste Dichte an Straßenbäumen in Hamburg – gefolgt von Hamm und Hoheluft-Ost. Die wenigsten Straßenbäume wachsen auf dem Kleinen Grasbrook, da der Hafen dort einen Großteil der Fläche einnimmt. Auf der Karte könnt ihr sehen, wie viele Straßenbäume in eurem Stadtteil wachsen.

Straßenbäume haben es schwer

Für die Straßenbäume ist Hamburg ein hartes Pflaster. Ein Grund: der Klimawandel. „In Städten herrscht praktisch schon ein Klima, was im Zuge des Klimawandels erst vorhergesagt wird“, sagt Katharina Schmidt, Referentin für Stadtnatur beim Naturschutzbund (Nabu) Hamburg. Laut der Biologin seien Trockenheit und auch der zunehmende Starkregen eine Herausforderung für die Straßenbäume. Das Wasser fließe bei Starkregen ab, bevor es im Boden versickern könne. Die Trockenheitsschäden seien jetzt schon sichtbar. Eine weitere Folge des Klimawandels: Schädlinge. Die gab es zwar schon immer, aber durch den Klimawandel werden die Straßenbäume anfälliger.

In Othmarschen, beim ältesten Straßenbaum, startet FINK.HAMBURG einen nächsten Versuch. Eine blonde Frau mit braunem Hund läuft vorbei. Ob sie wisse, wie alt der Baum vor ihrer Tür sei? „Ja, das weiß ich. Wir sind auch immer sehr bemüht, dass die Bäume keine Schäden kriegen.” Ein Baustellenfahrzeug habe einen Baum weiter hinten angefahren – die Rinde sei jetzt beschädigt. Könnte sein, dass der Baum bald gefällt werden müsse. Nicht nur der Klimawandel macht es den Straßenbäumen schwer – dazu kommen verdichteter Boden und Schäden durch Fahrzeuge, wie das Baustellenfahrzeug oder Autos, die auf der Fläche unter den Bäumen parken.

Deshalb müssen die Straßenbäume regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, bei der die Stadt Baumkontrollen durchführt und die Bäume pflegt. Laut Torsten Melzer, Straßenbaummanager der Stadt Hamburg, sei mit dem Start des Baumkatasters im Jahr 2000 ein großer Sanierungsstau aufgetreten. Dann sei Geld gebündelt worden, um die Bäume zu sanieren und fit zu machen, auch für den Klimawandel. Bäume, die neu gepflanzt werden, müssen ebenfalls bezahlt werden. Laut Melzer kostet eine Ersatzpflanzung im Durchschnitt 3.000 Euro, kann jedoch je nach Standortbedingungen auch mehr als das Doppelte betragen. Melzer sagt: „Wir arbeiten natürlich daran, dass wir unseren Bestand weiterhin so erhalten können. Es wird aber durchweg schwerer, das muss man schon so sagen.“

Der Joker: Die Altbäume

Ganz besonders wichtig für den Baumbestand sind die Altbäume. Der älteste Straßenbaum, die Stiel-Eiche in Othmarschen, ist 305 Jahre alt. Das hat tatsächlich einer der befragten Hamburger*innen richtig geschätzt:

Bäume, die das 80. Lebensjahr erreicht haben, bekommen den Status „Altbaum“. Das sind in Hamburg 30.000 Straßenbäume. Altbäume sind „unsere wahren Klimaspezialisten“, sagt Melzer, „sie haben es geschafft, ihr Wurzelsystem breit im Untergrund auszubreiten und können sich auch bei vorübergehenden Trockenperioden für einen gewissen Zeitraum sehr gut selbst versorgen.“

Die wenigsten Hamburger Straßenbäume werden jedoch 300 Jahre alt. Laut Torsten Melzer haben Straßenbäume eine Lebensspanne von 50 bis 70 Jahren; Katharina Schmidt ist da weniger optimistisch und geht von circa 40 Jahren aus. Sie sagt, der Klimawandel schade vor allem Jungbäumen, die erst noch ein Wurzelgeflecht ausbilden müssen. Zum Vergleich: Ein Waldbaum hat eine Lebenserwartung von 124 Jahren.

Die Hamburger Straßenbäume sind, gemessen am Gesamtbestand in Deutschland, trotzdem sehr alt. Das lässt hoffen, dass viele weitere Hamburger Bäume ebenso zu Altbäumen, also über 80 Jahre alt werden. Gerade Gattungen wie Eichen werden besonders alt. Aber warum pflanzt die Stadt dann nicht einfach nur Eichen? Dafür werfen wir einen Blick auf die Gattungen.

Baum ist nicht gleich Baum

Vermutlich haben die meisten das letzte Mal im Kindergarten aktiv über Baumsorten nachgedacht. Oder wie sieht das bei den Hamburger*innen aus?

Auf Platz eins der häufigsten Straßenbäume ist die Linde. Sie punktet nicht nur mit ihren herzförmigen Blättern, sondern ist auch Magnet für Bienen und andere Insekten. Hamburgs über 227.000 Straßenbäume verteilen sich auf ganze 84 Baumgattungen. Zum Vergleich: Berlin hat nur rund 50 verschiedene Gattungen.

Neben altbekannten Baumarten wie Eichen, Ahorne, Hainbuchen und Platanen setzt die Stadt mittlerweile auch auf klimaresistente Gattungen wie Ginkgo oder Zelkove. Doch warum ist es überhaupt wichtig, eine Vielfalt an Baumgattungen in der Stadt zu pflanzen? Und was macht eigentlich einen „typischen“ Hamburger Straßenbaum aus?

Linda, die Linde

Wenn Hamburg einen Durchschnittsbaum hätte, dann wäre es wohl „Linda, die Linde“. Mit einem Stammumfang von rund 1,13 Metern und einer Krone mit dem Durchmesser von 8,6 Metern, die Schatten für etwa vier Picknickdecken spenden könnte, wurde sie vor 48 Jahren wahrscheinlich in Rahlstedt, Eimsbüttel oder Wandsbek gepflanzt.

Genau hier liegt das Problem, denn die meisten Stadtbäume Hamburgs sind – so wie Linda – Linden, Ahorne oder Eichen, die vor Jahrzehnten gepflanzt wurden und damals als ideale Stadtbäume galten. Doch für die Zukunft sind sie nicht gemacht.

„Es ist grundsätzlich total wichtig, auf eine hohe Artenvielfalt zu setzen“, sagt Katharina Schmidt, Referentin für Stadtnatur beim Nabu Hamburg. Viele verschiedene Arten zu pflanzen, sieht nicht nur schön aus, sondern macht die Bäume auch widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge. Monokulturen – also Straßen, in denen nur eine Baumart gepflanzt wurde – sind laut Schmidt aus mehreren Gründen problematisch. Denn wenn eine Baumart unter einer neuen Krankheit leide, könne das schnell dazu führen, dass ganze Straßenzüge befallen würden.

Es braucht also eine Mischung aus klimaresistenten Baumarten wie Ginkgo oder Zelkove, die Hitze und Trockenheit besser verkraften und heimische Arten, die eine wichtige ökologische Funktion erfüllen. „Wir aus dem Naturschutz vertreten die Position, dass man möglichst heimische Arten anpflanzen sollte, die der Tierwelt hier vor Ort nutzen“, erklärt Schmidt. Das seien zum Beispiel Arten aus Südeuropa, die auch auf natürliche Weise in Hamburg einwandern könnten – wie verschiedene Eichenarten oder die Esskastanie.

Linda, die Linde, mag der Durschnittsbaum von heute sein – aber die Stadtbäume der Zukunft müssen vielfältiger sein, damit Hamburg auch in kommenden Jahrzehnten grün bleibt.

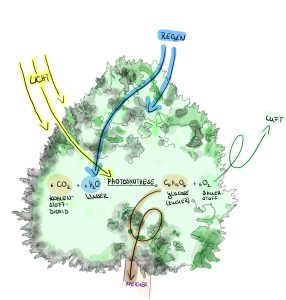

CO₂ rein, Sauerstoff raus

Aber wie viel CO₂ kompensieren denn die Straßenbäume nun wirklich Kohlenstoffdioxid, bzw. CO₂, ist ein Treibhausgas – Stichwort: Klimaerwärmung. CO₂ besteht aus einem Teil Kohlenstoff (C) und zwei Teilen Sauerstoff (O₂). Pflanzen sind in der Lage, mithilfe von Licht und Wasser den Kohlenstoff aus CO₂ herauszuholen, ihn als Holz zu speichern und den Sauerstoff wieder abzugeben. Sie betreiben also Photosynthese.

Menschen können eine Photosynthese bisher nicht künstlich simulieren – Sauerstoff auf diese Weise produzieren, können nur Pflanzen, wie die Straßenbäume Hamburgs. Bäume kompensieren demnach CO₂, speichern dabei den Kohlenstoff ein und geben Sauerstoff wieder ab: Bäume sorgen also auch für frische Luft.

Die Menge an CO₂-Kompensation eines Baumes ist stark abhängig von dessen Gattung, Alter und auch des Standortes. Eine Buche kompensiert etwa 12,5 Kilogramm CO₂ pro Jahr. Eine große alte Eiche hingegen, wie der älteste Straßenbaum Hamburgs, hat in seinen 300 Jahren schon rund 50,2 Tonnen CO₂ kompensiert – das sind rund 167 Kilogramm pro Jahr, also mehr als das Zehnfache. Aber wie viel kompensieren denn die Straßenbäume Hamburgs? Und kann man damit die Klimaerwärmung aufhalten?

Ob in der Industrie, in Privathaushalten oder während der nächsten Flugreise – überall wird CO₂ durch uns emittiert. Im Vergleich zu den horrenden Zahlen der Emissionen ist die geschätzte Kompensation der Straßenbäume verschwindend gering. Das heißt also: Das Klima können wir also nur durch Straßenbäume nicht retten.

Straßenbäume sind mehr als CO₂-Fänger

Trotzdem sind Straßenbäume für unser Klima wichtig, denn Bäume sind mehr als nur Photosynthese betreibende Holzriesen: Sie binden Feinstaub, kühlen, indem sie Schatten spenden und Wasser von den Blättern sowie dem Boden verdunstet und sind gut für die Psyche.

Eine Studie der ETH Zürich ergab, dass Stadtbäume eine Stadt im Sommer um bis zu 12 Grad Celsius herunterkühlen können. Ein Zusammenspiel aus Schatten und Verdunstungskälte ist wie eine grüne Klimaanlage. Unsere Sommer werden immer heißer, besonders in einer Großstadt wie Hamburg. Die Stadt heizt sich besonders auf, nur „herrscht unter den Bäumen ein angenehmes Mikroklima“, sagt Melzer. Ebenso fixiert das Wurzelgeflecht von Bäumen den Boden und puffert Starkregenereignisse ab.

Urbane Gebiete schlagen auf die Psyche: höhere Bevölkerungsdichte, Verkehrslärm, Umweltverschmutzung. Aber auch dagegen könnten Straßenbäume helfen. Eine Studie von 2020 hat untersucht, wie viele Antidepressiva in der Nähe von Straßenbäumen verschrieben werden. Tatsächlich wurden weniger Antidepressiva verschrieben, wenn sich im Radius von 100 Meter um den Wohnort mehrere Straßenbäume befanden. Grüne Straßen könnten also glücklicher machen.

„Dieses kulturelle Erbe, von dem wir alle profitieren, was von uns als selbstverständlich erachtet wird, ist nicht selbstverständlich“

Und was können wir machen?

Halten wir fest: Straßenbäume stabilisieren das Stadtklima, binden CO₂, filtern Feinstaub und spenden wertvollen Schatten. Alle Hamburger*innen können dazu beitragen, dass die Straßenbäume erhalten werden. Katharina Schmidt von der Nabu Hamburg und der Straßenbaummanager Torsten Melzer sagen beide: Es sind die Kleinigkeiten, die zählen. Nicht mit dem Auto direkt an den Baum oder auf die Wurzeln fahren. Die Schutzbügel nicht als Fahrradständer benutzen. Junge Bäume in den ersten drei Jahren an heißen Tagen eine Gießkanne Wasser geben. Eine Baumscheiben-Patenschaft übernehmen.

Vor allem: Die Straßenbäume bewusster wahrnehmen. „Dieses kulturelle Erbe, von dem wir alle profitieren, was von uns als selbstverständlich erachtet wird, ist nicht selbstverständlich“, so Melzer, „Da steckt ganz viel Arbeit dahinter und da sind ganz viele Personen in der Stadt, die sich um die Bäume kümmern“. Damit die alten Bäume weiter wachsen können und auch die jüngeren Bäume in Zukunft eine Chance haben, so alt zu werden wie die Eiche in Othmarschen.