Seit 70 Jahren wird in der Armgartstraße Mode gelehrt. Die Absolventinnen Nicole Schaffner und Sanja Philipp haben hier beide studiert, nur liegen zwischen ihren Abschlüssen 37 Jahre. Was sich in dieser Zeit verändert hat.

Im Jahr 1950 zog die “Meisterschule der Mode” in das weiße Gebäude in der Armgartstraße 24. 1970 wurde sie mit der Gründung der HAW Hamburg als Fachbereich Gestaltung in die Hochschule eingegliedert. Während die HAW Hamburg dieses Jahr ihr 50. Jubiläum feiert, werden in der Armgartstraße schon seit 70 Jahren Schneider*innen und heute Mode-, Textil- und Kostümdesigner*innen ausgebildet. Dabei steht schon immer das Handwerk im Vordergrund.

Zwischen Kürschnerei und Pelzverarbeitung, Zero-Waste-Kursen und 3D-Schnittprogrammen hat sich in der Ausbildung allerdings viel getan. Nicole Schaffner bekam 1983 ihr Urkunde zur Diplom-Designerin, Sanja Philipp stellt beim diesjährigen Rundgang an der Armgartstraße ihre Abschlusskollektion aus. Darüber wie sehr – oder wie wenig – ihre vier Jahre an der Armgartstraße sich unterschieden haben, erzählen die beiden im Interview.

Anmerkung der Autorin: Meine Mutter, Nicole Schaffner, und meine Großmutter, Jutta Marlow, studierten beide in der Armgartstraße. Aus der Studienzeit meiner Großmutter erinnert meine Mutter leider nur noch wenig. Sie besuchte dort einen Abendkurs und lernte Schnitt und Schneidern, aber auch Textilchemie und Grafik. Interviews in der umfassenden Chronik von Dr. Ulrike Spree und Dr. Rainer Klassen geben einen genaueren Einblick.

Was waren und sind die Anforderungen für euren Abschluss?

Sanja: Wir müssen eine Kollektion entwerfen und fertigen. Der theoretische Teil umfasst außerdem ein Fotoshooting und eine Thesis über den Designprozess und das Konzept. Die Kollektion wird dann im Sommer bei der gemeinsamen Modenschau, der A+, gezeigt.

Nicole: Ich brauchte nichts anfertigen. Ich habe eine Strickkollektion mit insgesamt 60 Entwürfen nach Farbthemen entwickelt. Dazu einen Theorieteil über die Geschichte der Strickmode mit etwa 30 Seiten. Dafür hatte ich – genau wie heute – drei Monate Zeit. Modenschauen haben wir aber auch veranstaltet. Zum Beispiel wenn ein Kurs zu Ende ging.

Die Präsentation der Entwürfe lief wahrscheinlich anders ab oder? Nicht wie heute bei der A+?

Nicole: Nein, die Modenschauen waren meist in der Aula. Da kamen Freunde und Familie und maximal noch Interessierte aus anderen Studiengängen. Ich habe da für die Musik gesorgt: Ein paar Knöpfe gedrückt, mal eine neue Kassette eingelegt. Das läuft heute wahrscheinlich anders ab. Es gab auch interne Präsentationen im Atelier, dafür haben wir die Nähmaschinen abgedeckt und die Models in der Mitte über die Tische geschickt.

Nicole, hättest du die Anforderungen von heute damals erfüllen können?

Nicole: Ich denke schon. Die Grundkenntnisse sind gleichgeblieben. Man geht die Thematik heute nur offener an und bezieht andere Lebensbereiche mit ein. Das war bei uns viel engspuriger. Es gab schon sehr flippige Modelle, aber es ging darum Mode zum Tragen zu machen.

Für die Präsentation der Entwürfe wurden die Models über die Tische zwischen den Nähmaschinen geschickt. Foto: Nicole Schaffner

Für die Präsentation der Entwürfe wurden die Models über die Tische zwischen den Nähmaschinen geschickt. Foto: Nicole Schaffner

Bei den Präsentationen im Fertigungssaal waren die Student*innen die einzigen Zuschauer.

Bei den Präsentationen im Fertigungssaal waren die Student*innen die einzigen Zuschauer.

Foto: Nicole Schaffner

Der Fertigungssaal sieht heute ähnlich aus wie in den Achtzigern. Foto: Carlotta Schaffner

Der Fertigungssaal sieht heute ähnlich aus wie in den Achtzigern. Foto: Carlotta Schaffner

In den letzten Jahrezehnten hat sich in der Mode viel bewegt: Trends wechseln sich schneller ab, fließen ineinander über und verschwinden teilweise gar nicht mehr. Sanja, wie setzt man sich heute als Designer*in damit auseinander?

Sanja: Um Trends geht es hier wenig. Man möchte etwas Neues erschaffen, nicht mit dem Strom schwimmen. Ich lasse Trends nicht so in meinen Designprozess mit einwirken. Ich gucke, was mir gefällt, was für mich gerade Trend ist. Ich denke, das geht hier vielen so. Gerade hier, wo wir noch so frei sind, lassen viele die kommerziellen Trends außer Acht.

] Jährliche Modenschau in der Aula der Armgartstraße 1982. Foto: Nicole Schaffner

Jährliche Modenschau in der Aula der Armgartstraße 1982. Foto: Nicole Schaffner

Die jährliche Modenschau der Modedesignstudierenden findet seit zehn Jahren unter dem Namen A+ statt. Die Aula reicht schon lange nicht mehr als Location. Foto: Carlotta Schaffner

Die jährliche Modenschau der Modedesignstudierenden findet seit zehn Jahren unter dem Namen A+ statt. Die Aula reicht schon lange nicht mehr als Location. Foto: Carlotta Schaffner

Früher ging es darum, Mode neu zu erfinden, sie immer wieder umzukrempeln. Heute sagt man, es hat alles schon gegeben. Wenn man die Mode schon nicht mehr neu erfinden kann, um was muss es dann heute in der Mode gehen?

Nicole: Für mich muss es um Nachhaltigkeit gehen, nicht mehr um diese Massenproduktion. Es muss wieder so sein, dass man seine Sachen länger trägt. Die Kurzlebigkeit muss aus der Mode verschwinden. Verschiedene Trends muss es dabei immer geben. Mode ist wichtig, sie ist eine Reflektion der Zeit und der Gesellschaft. Und diese ist eben vielschichtig, schnell, massig.

Sanja: Das sehe ich auch so. Ich glaube schon, dass es noch eine Entwicklung gibt in der Mode. Zum Beispiel verschwinden Tabus. Plötzlich sind Sachen erlaubt, die vorher nicht denkbar waren. Dazu kommt der Trend, neue Materialien zu finden, die besser sind als Baumwolle und Polyester. Es gibt mittlerweile Textilien, für die kein Textil mehr verwendet wird, Ananasleder zum Beispiel. Es werden Wege gesucht, Abfall wieder neu zu verwerten, auch in der Mode.

Nicole: Bei uns hatte das Vermeiden von Stoffresten noch rein kaufmännische Zwecke. Wir haben aber auch noch Felle vernäht.

Sanja: Bei uns ist das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit hoch. Jeder hier beschäftigt sich damit, aber es wird noch nicht hundertprozentig umgesetzt. Wir arbeiten darauf zu.

Mode ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Welche gesellschaftlichen Themen könnt ihr gerade in der Mode erkennen?

Sanja: Gender, Unisex Mode! Diese Entwicklung gibt es aber schon seit mehreren Jahren. Gerade gibt es verstärkt extrem feminine Mode für Männer. Es wird immer weniger darauf geguckt, ob in der Mode nun eine Frau oder ein Mann drin steckt. Das finde ich gut.

Nicole: Heute finde ich es schwieriger gesellschaftliche Themen in der Mode wiederzuentdecken. Als ich aufgewachsen bin war das deutlicher: Mit der 68er Bewegung kamen Trends wie Schlaghosen, Blumenaufnäher und Parkas.

Foto: Carlotta Schaffner

Die Anforderungen im Designstudium sind in den letzten Jahrzehnten umfangreicher geworden. Steigt der Druck, Sanja?

Sanja: Der Beruf des Modedesigns wird durch die Globalisierung immer anspruchsvoller. Ich muss jetzt auch mit Konkurrenz aus Amerika, Asien oder England rechnen, wenn ich mir einen Namen machen will. Deswegen wird es immer wichtiger, dass man viele Bereiche abdeckt: Im Studium lerne ich zu designen und zu nähen, ich muss aber auch ein Shooting meistern können. Ich muss also Schneiderin, Stylistin, Fotografin, und am besten auch noch Grafikdesignerin sein können. Wenn man nur in einem der Felder schlechter ist als jemand anders, ist man raus.

Ein Outfit der Abschlusskollektion "Kalokagathia" von Sanja Philipp. Foto: Hien Hoang.

Ein Outfit der Abschlusskollektion "Kalokagathia" von Sanja Philipp. Foto: Hien Hoang.

Ein Outfit der Abschlusskollektion "Kalokagathia" von Sanja Philipp. Foto: Hien Hoang.

Ein Outfit der Abschlusskollektion "Kalokagathia" von Sanja Philipp. Foto: Hien Hoang.

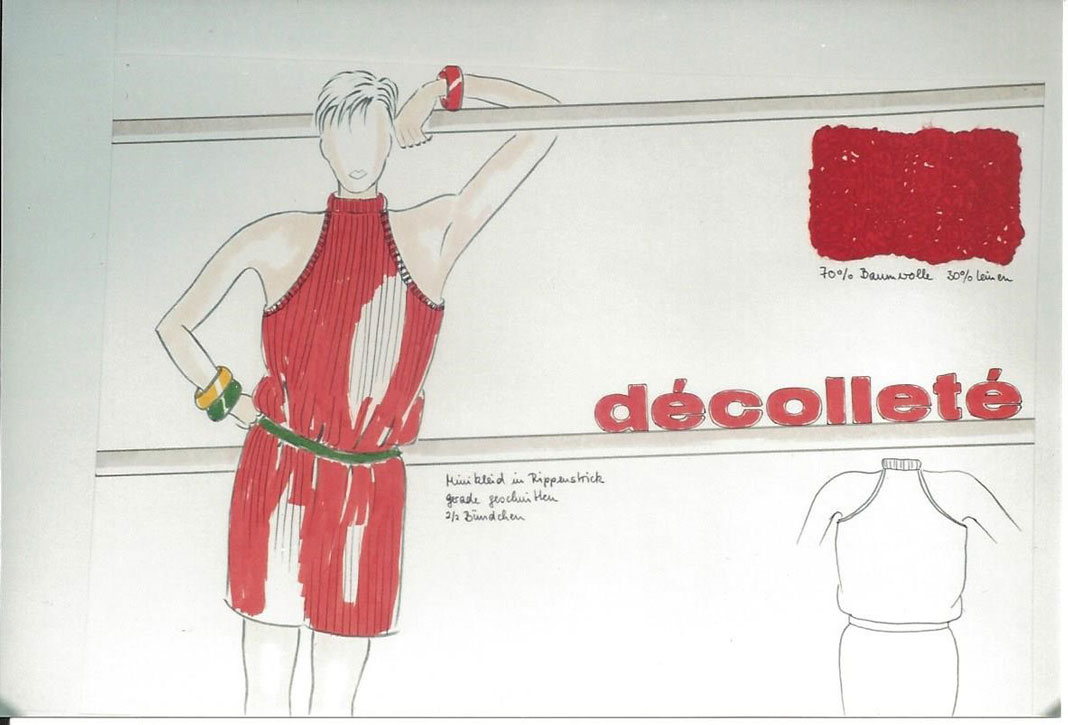

Ein Entwurf der Abschlusskollektion von Nicole Schaffner.

Ein Entwurf der Abschlusskollektion von Nicole Schaffner.

Wie wird sich Design in den kommenden Jahren verändern?

Nicole: Der handwerkliche Aspekt wird sicher nicht verschwinden. Es bringt beim Entwurf wahnsinnig viel, wenn man weiß wie das funktioniert, wie der Stoff liegt und fällt, wie der Schnitt aussehen muss.

Sanja: Ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen. Vor 40 Jahren dachte man, der Rock kann gar nicht mehr kürzer werden. Gerade denke ich, es kann nicht alles noch vernetzter werden, aber wahrscheinlich ist das in der Zukunft doch möglich.

Und wie stellt ihr euch ein Modestudium der Zukunft vor?

Sanja: Wir haben bereits ein 3D-Schnittprogramm, mit dem wir uns an digitales Arbeiten rantasten können. Vielleicht wird man Schnitte irgendwann gar nicht mehr von Hand machen, sondern nur noch am Computer. Ein Wunsch wäre natürlich auch, dass der Nachhaltigkeitsaspekt noch mehr in den Unterricht einfließt. Aber dafür muss die Welt bereit sein. Das kann die Uni nicht alleine bewegen.

Könntet ihr euch vorstellen, dass die Vielfalt in der Mode noch krasser wird? Das Trends noch mehr verschwimmen?

Sanja: Trends sind schon jetzt nicht mehr über Jahre hinweg da. Es gibt Trends, die nur ein paar Monate oder Wochen existieren. Das ist schon wahnsinnig schnell.

Nicole: Es gibt immer mehr Trends, die auf der Straße entstehen. Jemand stellt ein Bild ins Internet und das sieht die halbe Welt. Schon ist ein Trend da. Vielleicht wird es noch einen stärkeren Machtkampf darum geben, wer die Trends setzt: Straße versus Designer. Dieses Phänomen gibt es eigentlich schon durch Influencer und Instagram.

Gab es diesen Kampf nicht auch schon früher zwischen Designern und Subkulturen?

Nicole: Damals wurde das nicht so wertgeschätzt. Es wurde erstmal nicht als Mode bezeichnet, wenn die AKW Gegner in Parkas und die „Müslis“ im Öko-Look rumgelaufen sind. Da haben wir drüber gelacht.

Die Lieblingsfarbe von Carlotta Schaffner, Jahrgang 1995, ist marineblau – klar für eine echte Hamburgerin. Ihre Urgroßmutter führte ein Hutgeschäft auf der Mönckebergstraße, die Großeltern machten daraus später ein Modekaufhaus. Das Modejournalismus-Studium in Hamburg war für Carlotta die logische Konsequenz. Für die Fashionlabels Edited, Aeyde und Be Edgy Berlin war sie unter anderem für kurze Zeit Chefredakteurin, Head of PR oder die Praktikantin. Dabei kam sie auch mal mit Andreas Bourani ins Gespräch, es ging um Neurowissenschaften. Von Berlin ging es nach Lissabon: Dort lernte Carlotta zwar kein Portugiesisch, dafür aber fließend HTML, CSS und Javascript. Das Pastel de Nata tauschte sie für den Master wieder gegen Franzbrötchen – den Hamburger S(ch)nack mag sie immer noch am liebsten.

Kürzel: cas