Der jüdische Künstler Boris Lurie arbeitete in seinen Kunstwerken das Trauma der Shoah auf. Die Kulturhistorikerin Prof. Dr. Katharina Sykora referierte am Gedenktag der Pogromnacht im Warburg-Haus über sein Leben und Wirken. FINK.HAMBURG-Redakteurin Marina Schünemann berichtet über einen Abend im Warburg-Haus.

Es ist ein lauer Herbstabend. Draußen gehen Erwachsene mit ihren Hunden und Kinder mit ihren Laternen spazieren. Das Warburg-Haus reiht sich ein in eine Riege imposanter Stadtvillen in Eppendorf, die Tür ist geöffnet und Licht fällt auf die Außentreppe. Im Eingang steht Benjamin Fellmann, der wissenschaftliche Koordinator des Warburg-Hauses und begrüßt die Gäst:innen persönlich. Er fragt nach dem Impfnachweis, denn die heutige Veranstaltung findet unter 2G-Regeln statt. “Ansonsten dürften nur einundzwanzig Leute in den Saal, das wäre schade”, erklärt Eva Landmann, Büroleiterin des Warburg-Hauses.

Preisverleihung im Warburg-Haus

Heute Abend führt ein besonderer Anlass die rund 70 Besucher:innen in die kunsthistorische Bibliothek: Die Kunsthistorikerin Katharina Sykora, die jahrelang mit den Schwerpunkten Geschlechterforschung, Malerei, Fotografie und Film geforscht und gelehrt hat, bekommt heute den Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung verliehen. Im Gegenzug hat sie eigens für die Verleihung einen Vortrag über den jüdischen Künstler Boris Lurie “als Geschenk mitgebracht”.

Das Datum des Vortrags, der 9. November, wurde zufällig gewählt. Trotzdem war Sykora in Andenken an die Pogromnächte vor 83 Jahren klar: “Ich kann da jetzt nicht irgendeinen Vortrag halten”. In Absprache mit dem Kurator der Stiftung entschied sie sich für “Weiblichkeit, den gebrochenen Blick und das ‘Nachleben’ der Shoah bei Boris Lurie”.

Ein Saal für die Kunsthistorik

Aby Warburg ließ das Gebäude in den 1920er Jahren für seine kunsthistorischen Bücher erbauen; im Vortragssaal säumen hohe Bücherregale fast alle Wände. An diesem Abend sind viele Besucher:innen nach Eppendorf gekommen, um Prof. Dr. Sykora zuzuhören.

In ihrer Anmoderation freut sich Prof. Dr. Cornelia Zumbusch, Direktorin des Warburg-Hauses: “Heute können wir das tun, für das Aby Warburg diesen Raum konzipiert hat.” Das Vortragswesen war dem jüdischen Kunsthistoriker ein besonderes Anliegen, deshalb hat der Raum eine ovale Form, ist holzvertäfelt und besitzt eine Empore für etwa zwanzig Zuhörer:innen. Zum einen sollte die Akustik stimmen, zum anderen sollte der Raum aber auch für wissenschaftliches Arbeiten in Gruppen gut geeignet sein. Auf dem Parkett ist der Saal daher nur lose bestuhlt – so können bei Bedarf Gruppentische zusammengeschoben werden, auf denen dicke kunstgeschichtliche Folianten, also alte, großformatige Bücher, gewälzt werden können. Der Raum strahlt Gravitas aus, das Wissen von jahrzehntelanger Forschung ist zu spüren. Einzig der blaugraue Linoleumboden passt eher in eine Behörde als in diesen Kultursaal.

Kunsthistorische Vorträge im Warburg-Haus

Die Vorträge im Warburg-Haus haben eins gemeinsam: Es geht um Kunstgeschichte. Die Vortragenden referieren, analysieren und diskutieren über Themen, die manchmal tausend Jahre in die Vergangenheit reichen. Da kann es passieren, dass sie einen Teil ihres Vortrags auf altgriechisch halten, so wie in der vorangegangenen Woche. Noch heute ist der kuriose Vortrag bei den Besucher:innen Gesprächsthema. Viele sind erleichtert, dass sie heute Abend bei Prof. Dr. Sykora zumindest sprachlich folgen können.

Glücklicherweise ist der Vortrag nicht nur verständlich, sondern auch spannend: Sykora gibt zunächst einen kurzen Überblick über das Leben des Künstlers Boris Lurie. 1924 in Leningrad (heute St. Petersburg) in eine jüdische Familie geboren, verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt früh von Leningrad nach Lettland. Doch schon 1941 marschierten die deutschen Truppen in Riga ein und begannen die systematische Internierung und Ermordung der ansässigen jüdischen Bevölkerung. Boris Lurie und sein Vater wurden in ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald gebracht, seine kleine Schwester, Mutter, Großmutter sowie seine Jugendliebe Ljuba Treskunowa wurden im Wald von Rumbula, zusammen mit 25.000 anderen Juden und Jüdinnen in einem zuvor ausgehobenen Massengrab erschossen.

Trauma-Bewältigung

1946 emigrierte Lurie mit seinem Vater in die USA. Dort verarbeitete er das Trauma in seinen Kunstwerken. Eines der ersten Werke, die er in Amerika erschuf, war das beinahe lebensgroße “Portrait meiner Mutter vor der Erschießung” (1947). Prof. Dr. Sykora sieht in dem gebrochenen Blick der Abgebildeten eine “lebende Tote” und auch ein Symbol der schwindenden Erinnerung Luries an seine Mutter. Sie bezeichnet die Ermordung der Frauen als “blanken Tod”: Außer den Tätern gab es keine Zeugen bei der Erschießung. Der Tod gehöre somit in gewisser Weise ihnen. Dies entmenschliche die Opfer und die Hinterbliebenen können den Tod im Nachhinein nicht sinnstiftend interpretieren.

Provokation und Gesellschaftskritik

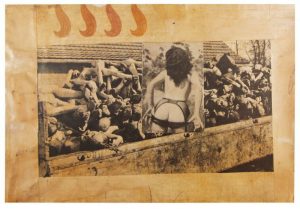

Als Prof. Dr. Sykora das nächste Werk von Lurie zeigt, wird es kurz laut im Saal: Ein kollektives Nachvornrutschen, um die Collage, die nun vom Beamer an die weiße Leinwand geworfen wird, besser zu erkennen. Das Bild zeigt ein berühmtes Foto eines Leichenwagens im KZ Buchenwald – eben jenes KZs, in dem auch Boris Lurie vier Jahre seines Lebens interniert war. Ein US-amerikanischer Soldat nahm das Foto nach der Befreiung des KZs auf – ein bewusster, offensiver Akt des Erinnerns, wie Sykora in ihrem Vortrag anmerkt. In Luries Collage ist über das Foto des Leichenwagens das Foto eines Pin-Up-Girls geklebt, welche mit entblößtem Hintern auf dem Wagen zu stehen scheint, um den Leichen ihre Brüste zu zeigen. Zwei Tabus, die Boris Lurie in seiner Arbeit aufgreift und miteinander verbindet.

„Die Grenze zwischen exklusivem Zeigen und Verstecken“

Es ist die “Grenze zwischen exklusivem Zeigen und Verstecken”, sagt Sykora, “des Sehen-Könnens und -Wollens und Nicht-Sehen-Könnens und -Wollens”. Die Zusammenstellung der beiden Fotos klage die Zuschauer:innen an: Sie nähern sich den KZ-Bildern voyeuristisch. Andererseits: Solle man die Bilder aus diesem Grund einfach nicht mehr zeigen? Schließlich wäre es im Interesse der Nazis, wenn ihr Völkermord in Vergessenheit geriete. Gerade aus diesem Grund waren die Befreiungsfotos der Alliierten ein wichtiger Beitrag für die Öffentlichkeit. Es ist die Frage nach der Würde der Toten in Tausch mit der Erinnerung an sie. Und wie viel Konfrontation ist den Betrachtenden zumutbar? All dies sind Fragen, die Luries Kunstwerke aufwerfen. Sicher: Nicht unkontrovers, aber wertvoll für den Diskurs.

Erinnerungskultur auf kunsthistorisch

Abschließend erwähnt Sykora eine weitere Schwierigkeit: Wenn Luries Shoah-Collagen in Museen ausgestellt werden, so müssen sich die Besucher:innen öffentlich für das Hin- oder Wegsehen entscheiden. In beiden Fällen wäre es eine Haltung, die es zu reflektieren gälte. Als Frau Sykora ihren Vortrag beendet, ertönt ein langer Applaus, der kaum abebben will. Wäre dies keine kulturhistorische Veranstaltung, es hätte eine Standing-Ovation gegeben, so begeistert wirken die Zuhörer:innen.

Das Feedback des Publikums zeigt: Veranstaltungen wie Prof. Dr. Sykoras Vortrag im Warburg-Haus sind ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Der Einblick in einzelne Schicksale aus einer sehr spezifischen Perspektive – in diesem Fall aus der kunsthistorischen – ermöglicht es, sich tiefer mit einzelnen Aspekten der Shoah zu beschäftigen. Im Anschluss an den Vortrag treffen sich die Zuhörenden in der Lobby und diskutieren miteinander: Was wollte der Künstler uns mit seinen Werken sagen? Wollte er Schock provozieren? Kann man sich als Betrachter:in distanzieren?

Spannungsverhältnis zwischen Geschlechterforschung und Pin-Up-Bildern?

Im abschließenden Gespräch mit Prof. Dr. Sykora steht noch eine weitere Frage im Raum: Wie bewertet sie, die jahrelang Geschlechterforschung betrieben hat, die Werke eines männlichen Künstlers, der nackte Frauen mit der Shoah in Verbindung stellt?

Bereits während des Vortrags erwähnt Sykora, dass die Werke Boris Luries “dezidiert keine Pornographie” darstellen. Im Gespräch mit FINK.HAMBURG erläutert sie: “Das Geschlecht des Künstlers ist ein wichtiger Faktor, darf aber nicht in vorgefertigte Muster eingeordnet werden”. Künstler wollen Konventionen schließlich meist aufbrechen. Deshalb müsse man vorsichtig sein, bei der kritischen Analyse solcher Werke nicht selbst in Geschlechterklischees, zum Beispiel das des sexistischen Mannes, zu verfallen. Ihr Resümee: “Man kriegt nie eine klare Antwort, weder im Leben noch in der Kunst – und das macht es spannend”.

Es gibt keinen Gedanken, den Marina Schünemann, Jahrgang 1997, nicht jederzeit notieren kann: Sie besitzt 25 Notizbücher, thematisch geordnet. Neben ihrer Liebe zum Schreiben zeichnet sie gerne berühmte Frauen wie Amalie Sieveking, die Mutter der ersten Sozialhäuser in Hamburg. Marina liebt das Theater, sie näht dafür sogar selbst Kostüme. Weil es in ihrer Heimatstadt Salzgitter keine größeren Bühnen gibt, zog die Kulturliebhaberin nach Hamburg, um hier Medien- und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Für ihre Bachelorarbeit beobachtete sie ein Jahr lang, wie rechte Influencerinnen auf Instagram Gleichgesinnte rekrutieren. Neben dem Studium arbeitete sie für das Hamburger Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“. Gerade setzt sie sich als Präsidentin von Golden Z, einem jungen Netzwerk für Frauen, etwa für Geschlechtergerechtigkeit in der Politik ein. Kürzel: mar