Was, wenn ein geliebter Mensch stirbt, und man sich nicht berühren darf? Anke hat das erlebt und erzählt, wie ihre Familie mit der schwierigen Situation umgegangen ist.

Weinend fällt sie ihrer zierlichen Mutter um den Hals. Anke D. kommt zu spät. Ihr Vater ist schon tot. Es ging alles so schnell. Jetzt kann Anke ihre Mutter nur noch trösten. Lange umarmen sich die beiden Frauen, Tränen laufen ihnen die Wangen herunter. Ihre Körper beben bei jedem Schluchzen. „Da wusste ich noch nicht, dass Vati unter Corona-Verdacht stand“, sagt Anke später, als sie die Situation beschreibt.

Erst am folgenden Tag sei das Ergebnis gekommen: negativ. Anke ist Raucherin. Ihre Mutter ist 85-Jahre alt. Damit zählen beide Frauen zur Risikogruppe. „Wir haben überhaupt nicht mehr an Corona gedacht”, so Anke. Sie habe ihre Mutter so fest an sich gedrückt, dass kein Blatt Papier zwischen sie gepasst hätte.

Die Familie trauert gemeinsam

Seit ihr Vater gestorben ist, betreten täglich andere Menschen das Wohnzimmer ihrer Mutter, der trauernden Witwe. Sie nehmen dann schweigend auf den hellen Sofas im Wohnzimmer Platz. Winzige Stofflämmchen stehen auf der Holzkommode neben dem Balkonfenster, bunt bemalte Ostereier hängen an Haselnusszweigen, Frühlingsblumen setzen weitere Farbakzente. Die Dekoration wirkt deplatziert in diesen Tagen.

FINK.HAMBURG hat 24 Menschen gefragt, wie sich ihr Leben durch die Corona-Krise verändert hat. Geführt haben wir die Gespräche via Skype, Zoom, im engsten Bekanntenkreis, denn wir mussten Abstand halten. Herausgekommen sind dennoch Nahaufnahmen von Hebammen, Lehrkräften, Krankenpfleger*innen, Studierenden. Sie zeigen, wie herausfordernd das Virus für den beruflichen und privaten Alltag ist und wie Neuanfänge gelingen.

Von überall her ist die Familie nach Stralsund gekommen: Hamburg, Wolfsburg, Rostock. Eigentlich ist die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern wegen Corona untersagt. Nur bei Reisen zur „Erfüllung einer moralischen Verpflichtung“ macht die Landesregierung eine Ausnahme. Die Corona-Abstandsregeln gelten dennoch.

Für Anke ist es nicht möglich, sie einzuhalten. Die Mutter von zwei Kindern wird die nächsten Wochen in der elterlichen Wohnung bleiben. Hier, wo die heute 60-Jährige vor über 40 Jahren ausgezogen ist. Mittlerweile lebt und arbeitet die gelernte Bauzeichnerin in Wolfsburg.

Das Meer steht für Heimat und Verlust

Zwei Tage nach dem Tod des Vaters gehen Anke und ihre Mutter eingehakt in Richtung Strelasund spazieren, einem Meeresarm der Ostsee, der Stralsund von Rügen trennt. In Wolfsburg sehnt sich Anke oft nach dem Rauschen der Wellen. Das Meer bedeutet für sie Heimat. Und jetzt auch Verlust.

Von der Wohnung ihrer Eltern sind es knapp fünf Gehminuten bis zum Ufer. Die frische Luft bringt Anke auf andere Gedanken und zerzaust ihre zu lang gewordene Kurzhaarfrisur. Trotz der grauen Strähnen im hellbraun-gefärbten Haar wirkt sie mindestens zehn Jahre jünger. Ihr Geheimnis? „Ich wasche morgens mein Gesicht drei Mal mit kaltem Wasser.“ Sie schmunzelt. Um ihre Augen bilden sich Lachfältchen. „Man kann sich ja jetzt nicht so eingraben, sonst wird man depressiv”, sagt sie über sich selbst.

“Wie Imker sahen die Ärzte aus”

Das Sonnenlicht spiegelt sich auf der glatten Wasseroberfläche, Tulpen säumen den Wegesrand. Kinder rennen fröhlich kreischend an Anke und ihrer Mutter vorbei. Unwillkürlich zieht sie ihre Mutter näher zu sich. Zu Fremden wahrt Anke den Mindestabstand, obwohl in der Hansestadt noch kein Corona-Fall bekannt ist. Ihr 90-jähriger Vater wäre der erste gewesen.

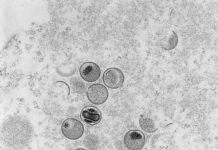

Als er am Ostermontag plötzlich über Übelkeit klagte und das Fieber rasch anstieg, reagierte der herbeigerufene Notarzt beunruhigt. Arzt und Sanitäter zogen weiße Schutzanzüge an und brachten den alten Mann in die Klinik. „Wie Imker sahen sie aus“, sagt Anke. So hätte zumindest ihre Mutter die Männer beschrieben.

Wenig später starb Ankes Vater. Seine Ehefrau und Ankes Schwester durften sich nur mit Mundschutz und Gummihandschuhen verabschieden.

„Man kann es noch gar nicht verarbeiten“

Nervös zupft Anke ihr graues T-Shirt mit dem großen Schmetterlingsprint zurecht, das beim Sitzen in die Falten ihres Bauches gerutscht ist. Nach dem kurzen Spaziergang und einer Zigarette „zur Stärkung“ hat sie wieder Energie für ein Gespräch. Ihre zitternden Hände verraten, wie schwer ihr das fällt. Sie streicht über den geriffelten Stoff des Sessels, in dem ihr Vater sonst saß. Das Pendel der antiken Wanduhr schwingt hin und her.

Anke räuspert sich. Normalerweise spricht sie mit lauter und fester Stimme. Wie eben eine Frau, die sich neben einem Partner, der über zwei Meter groß ist, bemerkbar machen muss. Sie atmet tief ein, nimmt einen Schluck Wasser. „Man kann das alles noch gar nicht richtig verarbeiten. Wenn die Schlüssel im Türschloss klappern, denke ich, dass Vati reinkommt.“

Umarmen, weinen, trauern – trotz Corona

Das letzte Mal gesehen, habe sie ihn Anfang März. Keine Umarmung zur Begrüßung, keine zum Abschied. Damals hielt sie Abstand, um ihren Vater vor möglichen Viren zu schützen. Nun soll sie auch noch auf Distanz trauern. Das kommt für Anke nicht in Frage. Selbst wenn ihr Vater Corona gehabt hätte, wäre sie das Infektionsrisiko eingegangen, sagt sie.

Das Telefon klingelt. Ihre Mutter hebt ab, erzählt, schluchzt. Anke legt den Arm um sie, streichelt beruhigend die faltigen Hände, weint selbst. Nähe tut den beiden gut. In schwierigen Zeiten steht die Familie zusammen, wortwörtlich. Corona hin oder her.

Wenn sie etwas sagt, hören Schauspieler*innen ganz genau zu: Linda Proske, Jahrgang 1995, rettet im Theaterverein regelmäßig als Souffleuse den Abend. Herausforderungen nimmt sie an: Eigentlich trainierte sie auf einen Halbmarathon, da waren die Startplätze allerdings vergeben. Daher lief sie gleich den Hamburger Marathon. Für ihren Bachelor in Kommunikationswissenschaft zog sie von Rostock an der schönen Ostsee quer durch Deutschland in den Kessel nach Stuttgart. Mit einem Praktikum bei ProSiebenSat.1 erfüllte sich für Linda ein Kindheitstraum. Dort textete sie für „Galileo“ die Werbetrailer. Im Studio traf sie Bully Herbig, der grüßte sie zwar nicht, Thore Schölermann aber schon. Zurück im Norden schrieb sie Werbetexte für Kühne, „die mit den Gewürzgurken“. Die Unterscheidung zwischen Salat- und Gewürzgurken ist ihr daher besonders wichtig. Ihr Lieblingsdrink ist naheliegend: Gin Tonic. Kürzel: lip